Выставки

Музей истории донского казачества продолжает знакомить новочеркасцев и гостей города с примечательными экспонатами из своего собрания. Недавно в Атаманском дворце открылась выставка «История, запечатлённая в бронзе». Небольшая по размерам, она, меж тем, значима по своему содержанию и раскрывает интереснейшие факты российской истории.

Внимательно рассмотрев экспозицию, я попросила куратора выставки заведующую отделом «Атаманский дворец» Светлану Павловну Чибисову поделиться информацией с читателями газеты.

Корр.: – Светлана Павловна, Вы отметили, что русские и зарубежные бронзовые медали из коллекционного собрания демонстрируются впервые…

Чибисова С.П.: – Несколько слов предыстории. Музейная коллекция бронзовых памятных медалей довольно обширна – около 600 единиц. Однако почти треть из этого количества составляют 218 экземпляров медали «На освящение соборного храма Донского войска в 1905 г.». При учете всех повторных экземпляров коллекция насчитывает примерно 300 различных наименований.

Памятные медали неоднократно использовались в экспозициях, иллюстрируя разные события разных эпох. Но саму медаль как произведение искусства мы показываем впервые. Посетитель увидит около 120 образцов, произведённых с конца XVIII до 2-й половины ХХ века. Думаю, это позволит ему не только получить представление об уровне музейной коллекции и её многообразии, но и погрузиться в захватывающие события исторической летописи нашей страны.

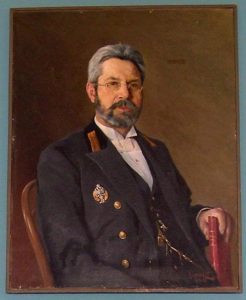

Коклюгин А.М.

Корр.: – Прежде чем говорить о самой коллекции, давайте расскажем читателям, что такое памятная медаль и как она появилась в России?

Чибисова С.П.: – Это металлический знак круглой, прямоугольной либо другой формы, различного размера, с двусторонним изображением и надписью в память о каком-либо событии, деятеле или месте. Изготавливались из золота, серебра и бронзы. Медали были известны ещё в Древнем Риме, но общепринято, что искусство их изготовления началось значительно позже – в XIV–XV веках в Италии и Византии. Поначалу их делали в технике литья, а с XVII – чеканки.

В России медаль появилась на рубеже XVII–XVIII веков благодаря Петру I, который придавал большое значение пропаганде новых идей и успехов державы. Основав в 1701 году Монетный двор, он пригласил для работы зарубежных мастеров. Медали выпускались двух видов: памятные, получившие особую популярность в эпоху Александра II, и наградные. Памятная издавалась малым тиражом, и в этом её ценность. По сути дела, изготовленная из долговечного материала медаль является миниатюрным по масштабам памятником, который легко хранить в домашних условиях.

Петровская задумка – чеканить медали к важным событиям, в том числе связанным с именами царственной семьи, к пропаганде успехов страны, военных побед, на достижения, на строительство памятников и так далее – стала традиционной. И каждый последующий монарх продолжал её. Особенно развила эту мысль Екатерина II, недаром же именно она поставила памятник Петру, написав «Петру Первому Екатерина Вторая». Не будучи русской по рождению, она пошла по его стопам. Приехав в Россию, начала изучать русскую историю, настолько вникала в неё, что решила выпустить серию медалей на тему древней русской истории – от Рюрика до Игоря – это несколько десятилетий. К тому же царица лично участвовала в разработке 295 медалей, предлагая сюжеты для изображения.

Увы, не всем планам Екатерины суждено было сбыться. Из грандиозной «Русской исторической серии» было изготовлено только 94 медали. Обладателем трёх является наш музей.

Корр.: – Как формировалась медальная коллекция?

Чибисова С.П.: – В советский период поступления в фонды носили случайный и единичный характер. В основном коллекция, состоящая из западноевропейских и русских дореволюционных медалей, сформировалась в конце XIX – начале XX века. Основу её заложили два коллекционера, подарившие музею свои собрания.

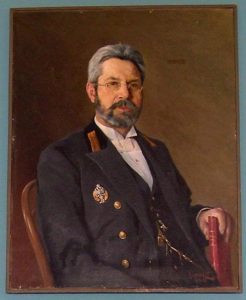

Первый даритель, Николай Адольфович Леман, никакого отношения к Дону не имел, родился в Прибалтике, окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Затем поступил в Управление иррегулярных войск, где сделал хорошую карьеру. Когда впоследствии этот департамент был переименован в Управление казачьих войск, дослужился до заместителя начальника управления. По делам службы часто общался с выходцами с Дона. Несколько раз приезжал с ревизиями в Область Войска Донского, а бывая в Новочеркасске, конечно же, знакомился и с жителями, и с донской историей. Общался Николай Адольфович и с людьми, которые стояли у истоков создания нашего музея. В декабре 1895 года он подарил свою коллекцию будущему музею. В фондах сохранилось благодарственное письмо, отправленное Леману Харитоном Ивановичем Поповым.

Корр.: – Что входило в это собрание?

Чибисова С.П.: – Николай Адольфович передал 108 экземпляров медалей, среди них имеются и довольно редкие. Относятся ко времени от 1672 до 1891 года. Была подарена и сама витрина, в которой эти знаки хранились и демонстрировались. Имя Николая Адольфовича Лемана было в музее совершенно забыто. Готовясь к этой выставке, нам удалось найти портрет мецената, который был опубликован в книге «100-летие Военного министерства», вышедшей в 1902 году.

Корр.: – Можно сказать, что музейная коллекция началась именно с собрания Лемана?

Чибисова С.П.: – Да, это так. Через девять лет, в 1904 году, Николай Адольфович умер. Второй крупный дар, поступивший в музей, сделал Алексей Михайлович Коклюгин. Донской казак, уроженец станицы Нижне-Кундрюченской, учился сначала в новочеркасской классической гимназии, потом закончил в Харькове ветеринарный институт. Служил по своей специальности и к концу ХIХ века занимал высокую должность – был главным ветеринаром Московского скотопригонного двора.

Своей семьи Алексей Михайлович не создал. Как отмечали в некрологе, всю свою жизнь этот человек посвятил самоотверженному труду. Эпидемии скота в то время были очень часты, а при трепетном отношении Коклюгина к своему любимому делу работа забирала много сил и времени. Но у Алексея Михайловича было большое увлечение, возможно, оно зародилось ещё во время учебы в гимназии, – любовь к донской старине. Всю информацию, что касалась Дона, он собирал в архивах и библиотеках Москвы. Тогда не было копировальных устройств, и Коклюгин переписывал найденные документы. На своё немалое жалованье покупал разные предметы, связанные с Доном: книги, гравюры, медали, монеты. Его коллекционирование было целенаправленным, и Коклюгина знали все антиквары Москвы.

Ещё при жизни он подарил музею часть своего собрания. В том числе медали наполеоновского времени, отчеканенные во Франции в начале ХIХ века, в их «родном» футляре, в котором они и поступили к нам. Сам Коклюгин мечтал приехать в Новочеркасск и осмотреть музей, открывшийся в 1899 году. Наконец, в 1903 году он взял отпуск и отправился на Дон. Неожиданно заболел в дороге, вышел на станции Шахтной и поехал домой в Нижне-Кундрюченскую. Через две недели Алексей Михайлович скоропостижно скончался, и музей увидеть так и не смог. Но оказалось, что он оставил завещание, по которому все собранные предметы становились собственностью музея.

Через некоторое время после похорон все эти вещи в Новочеркасск привёз отец Коклюгина Михаил Петрович. В музее сохранился список из 119 переданных предметов, в том числе и портрет дарителя, написанный Константином Спасским в 1898 году, который можно увидеть на выставке. На нём Алексей Михайлович изображён в форменном сюртуке со знаком об окончании Харьковского ветеринарного института, держащий в руке книгу. Ведь он был очень известным в Москве человеком – членом Московского нумизматического общества и Румянцевской библиотеки, часто работал в её стенах, оставив и там свой след.

В витрине, посвящённой меценату, помещено и письмо-благодарность Харитона Ивановича Попова за дар, который тот преподнёс музею. Анализируя список переданного, сопоставляя его с фондами, мы сумели идентифицировать 68 медалей, которые у нас сохранились. Дело в том, что судьба медальной коллекции оказалась непростой. Часть её была утрачена, когда Донской музей подвергся разграблению красногвардейцами в годы Гражданской войны.

Корр.: – Что примечательного увидит посетивший выставку?

Чибисова С.П.: – Все предметы представлены по темам. Несколько разделов показывают медали, прославляющие государственные достижения, победы в войнах, правителей, учёных, писателей и художников, храмы, памятники. Можно увидеть предметы, непосредственно касающиеся Дона, например, юбилейную медаль, посвящённую двум гвардейским казачьим полкам – Лейб-гвардии Казачьему и Лейб-гвардии Атаманскому, которую дополняет рисунок ХIХ века, показывающий, как выглядел атаманец в то время.

Большой интерес представляют медали, посвящённые Александру II, смерти наследника-цесаревича Николая Александровича в Ницце, его матери Марии Александровне, самого Александра II. Награда в честь Григория Орлова как победителя моровой язвы позволяет посмотреть на него не как на фаворита императрицы, а государственного мужа. За медалью с портретом в честь князя Понятовского – племянника последнего польского короля Станислава Понятовского, стоит любопытная история. Во время Отечественной войны 1812 года он командовал польскими частями в составе армии Наполеона. Первым из иностранцев получил звание маршала, правда, недолго его носил, так как буквально через несколько дней утонул при переправе.

Н.А.Леман

Интересна большая медаль в честь графа Петра Ольденбурского. Эта семья славилась не только близким родством с Романовыми, но и большой благотворительностью. Сам Пётр Георгиевич был покровителем Московского воспитательного дома. С двух сторон представлена медаль, посвящённая памятнику знаменитому прусскому монарху Фридриху Великому. Своё прозвище получил за то, что побеждал во всех сражениях. Однако в Германии монумент ему установили только в 1851 году, по прошествии значительного времени. И сделал это Вильгельм IV, поэтому на оборотной стороне регалии присутствует и его изображение.

Каждый выставленный предмет обладает увлекательной историей. Но обо всех в интервью рассказать невозможно.

Корр.: – Какие, на ваш взгляд, самые ценные медали в экспозиции?

Чибисова С.П.: – Самые редкие медали подарены Алексеем Михайловичем Коклюгиным, изготовлены в 1728 году знаменитым женевским медальером Жаном-Клодом Дассье. Этого мастера мечтали заполучить к себе монархи всех европейских держав, но он согласился поехать в Лондон, видимо, ему предложили хорошее вознаграждение. Там он создал серию «Короли и королевы Англии» из 35 медалей. Три имеются в коллекции нашего музея. Сама серия была очень редкой, изготовлено всего 400 экземпляров из золочёной бронзы хорошего качества. Конечно, позолота со временем уже в некоторых местах стёрлась – прошло без малого три века.

Жан-Клод Дассье был так знаменит, что русская императрица Елизавета Петровна также пригласила его. В Петербурге в1754 году он создал медаль на открытие Московского университета, увековечив его основательницу.

Ещё одно творение медальера Дассье украшает нашу выставку. Среди экспонатов – редкая медаль в честь Исаака Ньютона из серии «Выдающиеся люди Англии», которая состояла всего из 8 персоналий и была издана маленьким тиражом.

Работы русских авторов, представленные на выставке, бесспорно, также заслуживают внимания. То, что приглашались зарубежные мастера, сыграло большую роль в становлении медальерного искусства в России. Уже в ХIХ веке в стране появляются такие корифеи, как Николай Уткин или Фёдор Толстой, из известного графского рода, давшего немало деятелей культуры. Достаточно пройти по выставке и прочитать имена Владимира Алексеева, Авраама Грилихеса, Николая Козина, Михаила Кучкина, Сергея Важенина, Михаила Скуднова и, увидев их творения, оценить мастерство, которое не подвластно времени.

У новочеркасцев и гостей города есть прекрасная возможность до конца декабря познакомиться с выставкой «История, запечатлённая в бронзе» и прикоснуться к одной из ярких и примечательных страниц в истории русского медальерного искусства.

Беседовала Женета Гридасова.

Фото автора.