Сказания о Новочеркасске: вехи, ознаменованные десятилетиями

Сегодня наш отдых уже привычно наполнен всевозможными турами по стране, зарубежными поездками, просмотрами фильмов у экранов домашних кинотеатров, различными праздниками. А что было раньше? В чем заключался отдых наших предков лет, скажем, сто назад? Как предпочитали они проводить свое свободное время? Какие развлечения им нравились? Теме досуга и будет посвящен четырнадцатый выпуск совместного творческого проекта городского отделения Союза журналистов России, Музея истории донского казачества и Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Конец 19 — начало 20 века называют эпохой мощных экономических достижений, плодами которой стало изменение социальных и культурных характеристик форм досуга жителей нашей страны. У россиян увеличиваются свободное время и финансовые затраты на него, трансформируются культурные интересы и запросы. И в этом отношении Область войска Донского исключением не стала.

Сведения о жизни наших предков содержат многочисленные источники — книги, журналы, газеты тех времен, письма и рассказы современников. С интересными фактами читателей знакомит заведующая отделом «Атаманский дворец» Музея истории донского казачества С.П. Чибисова.

Корр.: — Светлана, Павловна, 20 век характеризуется развитием массовой культуры в общественной жизни. А вот досуговые формы века предыдущего были совсем иными. Между тем у людей, живших тогда, также возникали потребности общаться. Каким образом это решалось в Новочеркасске?

Чибисова С.П.: — В 19 веке, когда город был только основан, отдых и развлечение носили сословный характер. Дворяне отдыхали и развлекались сами по себе, военные отдельно и низшие сословия имели свои немудреные способы забав.

Самым первым клубом, созданным в столице, был дворянский. Специально для него в 1844 году построили здание на углу Платовского проспекта и Соборной площади. Тут донские дворяне собирались, в дни приезда государя проводились балы и концерты оперных всемирно известных личностей. Со временем во дворе возвели деревянное здание театра, где гастролировали многие знаменитости.

Камерные мероприятия, вечеринки в домах знати не были развиты. По итогам приезда на Дон в 1837 году Николай I в своем путевом дневнике написал, что женское общество — не светское… Большинство дам не соответствовало, как заметили бы сейчас, статусу гламурности. Сказывался патриархальный уклад жизни донских казаков. Поэтому и встал вопрос открытия института благородных девиц, где бы дочери войсковых старшин могли учиться хорошим манерам и умению вести себя в обществе.

Корр.: — Идея создания дворянского собрания очень долго претворялась в жизнь…

Чибисова С.П.: — Она принадлежала атаману Платову, но в его время не получила поддержки царя, который не хотел, чтобы дворянство на Дону вело себя активно. Даже название предводитель дворянства появилось только в конце 20-х годов. Конечно, представители данного класса сзывались на свои собрания, имели депутатов, но полуофициально. Это был в определенной степени андеграунд: власть не одобряла, но и не запрещала. И только при Николае I все стало на свои места.

Зато второй по значимости клуб появился довольно быстро. Общество торговых казаков построило для себя в 1846 году Дом торговых казаков — так он назывался до установления советской власти на Дону, став затем кинотеатром «Победа». Это был один из культурных центров города. Тут имелась столовая, где, как в ресторане, ели из серебряной посуды, были своя читальня и разные помещения для других занятий. Представители донского купечества и отдыхали, и проводили деловые встречи, и вели нужные переговоры.

Но они не назывались бы торговыми казаками, если бы не умели зарабатывать деньги! Здание содержалось за счет средств, получаемых от арендованных в нем помещений. Дворяне этого не делали, сами платили налог за содержание своего клуба.

В Доме торговых казаков было много различных магазинов. Тут можно было проводить и разнообразные мероприятия, в том числе и общинам инославного толка. В конце 19 — начале 20 века в городе уже жили представители разных конфессий, но еще ни у католиков, ни у евангелистов-лютеран не было своих храмов. Эти немногочисленные общины арендовали помещения, к ним из Ростова раз в месяц приезжали их пастыри.

застолье в георгиевский праздник в офицерском собрании

СОБРАНИЕ ДОНСКИХ ОФИЦЕРОВ

Корр.: — Что нам поведает история создания офицерского собрания?

Чибисова С.П.: — Офицерское или донское военное собрание стало третьим по времени образования. Это было место встречи большей части донского общества: штаб- и обер-офицеров. Клуб появился в третьей четверти 19 века, но долгое время не имел собственного здания, в разные годы арендуя дома в разных местах города. И только при войсковом наказном атамане князе Святополк-Мирском данный вопрос был решен.

Войско приобрело в собственность дом казака Шейкина на углу улиц Московской и Комитетской, где сейчас находится Центральная библиотека им. Пушкина. Надо сказать, что здание уже несколько лет арендовали для офицерского собрания, оно было обжито и очень нравилось людям. Временной комиссии под председательством начальника донской артиллерии генерала Канищева поручили привести его в соответствующий вид. На реконструкцию затратили 200 тысяч рублей. Торжественное открытие офицерского собрания последовало 23 декабря 1900 года.

Корр.: Что же подразумевала под собой такая дорогая реконструкция?

Чибисова С.П.: — Здание было построено во второй половине 19 века, а 1892 году архитектор Василий Иванович Зуев перестроил его именно под офицерское собрание. Тогда в залах появились изображения символики Войска Донского. В художественном оформлении помещений использовались элементы античного искусства в сочетании с казачьими мотивами. Потолок в столовой украсили знаменитые раки, донская рыба и дичь, абрикосы, яблоки и прочие фрукты.

В сохранившиеся лепные композиции входят элементы игр, что не случайно, положением о военном собрании разрешались «дозволенные законом» биллиардные и карточные игры, домино, кегли, шашки, шахматы. Декоративные украшения внутренних помещений показывают, это здание являлось местом отдыха.

В офицерском собрании, кроме столовой, где можно было отобедать, был еще и буфет. Имелись фехтовальный и гимнастический залы, библиотека. Помимо отдыха, заведение использовалось для повышения профессионального мастерства. Например, зимой 1905 года тут шли общетактические занятия под руководством начальника казачьего юнкерского училища полковника Каледина. Новейшие достижения военной мысли доносились до всех, состоявших в частях Новочеркасского гарнизона и находившихся в ведении начальника донской артиллерии.

Клуб имел еще и летнее помещение — на свежий воздух перебирались с наступлением тепла. Оно было устроено в Александровском саду на личные пожертвования в 5 тысяч рублей князя Святополк-Мирского. Это, примерно, то место, что занимает сегодня детская площадка у Кургана Славы. Отдых включал общение, работал буфет, небольшой ресторан, была здесь и эстрада, где проводились концерты.

КЛУБЫ ДЛЯ ВСЕХ

Корр.: — В 19 веке имелись места для отдыха только для представителей привилегированных сословий — дворян, офицерской элиты и донского купечества, то есть людей богатых. Где и как отдыхали представители низших сословий?

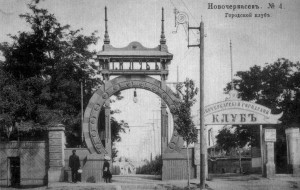

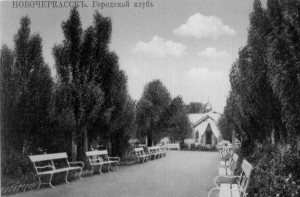

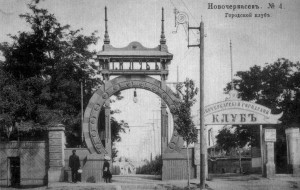

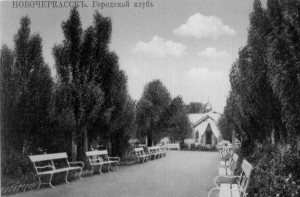

Чибисова С.П.: — Начало 20 века характеризуется не только техническими достижениями, но демократизацией общества. Появляются общие заведения для отдыха. Сюда могли прийти и представители высших сословий, если они были склонны к демократии, разночинцы, простые казаки, обыватели, мещане. В Новочеркасске — это городской клуб. Он находился в центре, на Платовском проспекте, справа от дома наследников художника Фрикке. Клуб располагал большой территорией, был хорошо благоустроен, имел оркестровую раковину, где проводились концерты, периодически играл войсковой оркестр. Когда заведение начинало свою деятельность, его сад, посаженный в начале века, был молодым. Один из современников писал в 1907 году: «Здесь … чисто… просторно. Для детей установлены гигантские шаги, лестницы и разные другие гимнастические орудия. Но клубный садик еще молодой и в жаркий день тени тут не найдешь… Освещается все электричеством, вечером здесь также светло, почти как днем. Фронтон здания и раковина для музыкантов освещаются разноцветными лампочками».

Освещение позволило расширить временные рамки отдыха, проведения массовых зрелищ, теперь они могли заканчиваться не с наступлением темноты, а значительно позже. Популярность у клуба была большая! Тут внедрялись новшества, например, скейтинг-ринг. Катание на роликовых коньках было очень модным изобретением, пришедшем с запада, и в обществе велась немалая дискуссия, нужно ли это нам? Сторонники говорили, что хорошо, спорт развивает. Противники настаивали на том, что это вредно из-за нагрузки на позвоночник.

Были в клубе кефирная и кумысная. Эти заимствованные у татар и башкир напитки считались целебными, употреблять их было модно. Впрочем, такие заведения были в то время во всех садах.

Корр.: — Как можно было попасть в городской клуб?

Чибисова С.П.: — Вход был бесплатным, отдыхать мог любой желающий, если он был опрятно одет. Но вот за услуги приходилось раскошеливаться. Самым популярным развлечением во всех клубах была лотерея аллегри. Розыгрыш проводился моментально по покупке билетов и тот час же выдавался приз. Все презенты были известны, их выставляли на всеобщее обозрение. Причем, что-либо получал каждый участник. К примеру, билет приобретен за рубль, а приз доставался за пять рублей или за пять копеек. Среди выигрышей были чайные сервизы, вазы и даже нечто значительное! Интерес у публики лотерея вызывала огромный. Во время розыгрыша собирались толпы — не только участников, но и наблюдателей.

В местной газете описывали случай, когда генерал выиграл корову. Он ее сразу подарил небогато одетой казачке, стоящей рядом, которая очень обрадовалась и тут же увела животное домой. Данные лотереи часто имели благотворительную направленность, средства от их реализации передавали приютам, домам призрения, богадельням.

Корр.: — Новое столетие меняет составляющую мест отдыха, так как они становятся общедоступными.

Чибисова С.П.: — Бесспорно, новое время вносит свои корректировки. Число клубов общественной направленности растет. Появляется такой в 1906 году и в Николаевском саду, заложенном в начале 80-х годов 19 века. Почти за тридцать лет вырос роскошный дубовый парк, ставший прекрасным местом для отдыха, который потом вырубят под строительство института. В клубе проводились симфонические вечера по общедоступным ценам, играл войсковой оркестр, имелись площадка для танцев и летнее помещение, действовало освещение. Но публики было мало — она по привычке отправлялась в городской клуб, хотя новое место ни в чем ему не уступало.

И устроители стали думать, как завлечь горожан в этот сад. Изобретать ничего нового не стали, так как главной приманкой служили азартные игры. Особое место среди них занимало лото, эта своего рода рулетка просто манила людей! Можно взять одну карту за 50 копеек, а выиграть 25-30 рублей.

Следующим шагом организаторов клуба стал первый в Новочеркасске конкурс красоты, состоявшийся 20 августа 1906 года. Вход на «бал красоты и изящества», как его поэтично назвали, был платным. Но мероприятие вызвало неоднозначную реакцию у жителей. В газетах появились публикации различного толка. В одном из изданий писали: «Только общество, бедное духовными интересами, могло додуматься до такой нелепости, как публичная оценка женской красоты». Из других же материалов было видно, что мероприятие пользовалось большим успехом, народу собралось много и особенно молодежи. Царицей бала оказалась дочь подрядчика Радомского, хорошо известного человека, который участвовал в строительстве Вознесенского собора. За первое место победительница получила в подарок изящную золотую брошь, украшенную несколькими хризолитами.

Корр.: — Общественные клубы начинают вытеснять объединения по профессиональным и сословным направленностям?

Чибисова С.П.: — Развиваются и те, и другие. Подтверждением тому — открытие клуба приказчиков. Он появился на улице Барочной и объединил в своих рядах служащих всех магазинов и лавок, которые были в столице. Клуб стал работать на месте закрытой полицией грязной гостиницы. Предположительно это угловой дом с арочным въездом на углу Лебедя и Орджоникидзе. Во дворе разбили сад, довольно приличный по архивным данным, построили летний театр. А в самом здании периодически устраивались балы и вечера, имелась сцена, на которой давались спектакли. Освещалось все электричеством.

Как видим, новочеркасцы имели возможность отдыхать в шести клубах. Три появились еще в 19 веке для привилегированных сословий, а три в начале 20 века, причем два из них были доступны всем жителям.

ОТ ЛОШАДИ ДО МАШИНЫ

Корр.: — А зрелищные мероприятия вне рамок клубов? Наблюдается ли разнообразие видов досуга?

Чибисова С.П.: — Любимым местом развлечения всех сословий был скаковой ипподром, созданный еще при атамане Власове в первой половине 19 века. Располагался он на месте нынешних Черемушек, здесь устраивались настоящие народные зрелища, доступные всем!

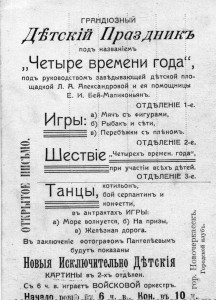

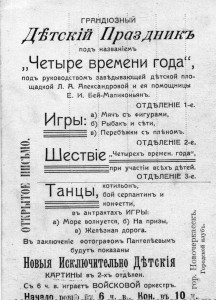

Организовывались праздники регулярно, часто — разными благотворительными учреждениями. Вот программа развлечений на 23 сентября 1907 года. В этот день правление Донского общества воспитания бедных детей собирало средства на устройство детской учебно-воспитательной колонии в Новочеркасске.

Что входило в программу? Праздник цветов — пришедшие могли стать участниками конкурса на лучшее украшение цветами экипажа, велосипеда, всадника верхом, дамской шляпки или зонтика. Экипаж мог представить далеко не каждый, а вот зонтики имели женщины всех сословий. Вход в трибуну и сама трибуна были роскошно убраны цветочными гирляндами. Войсковой наказной атаман генерал Самсонов посетил мероприятие и пожертвовал 25 рублей.

Было заявлено и грандиозное театрализованное шествие «На бой быков» с участием пикадоров и тореадоров, испанцев и испанок в национальных костюмах. Были рысистые бега. Их продолжили велосипедные и автомобильные гонки, которые сменила джигитовка казаков нижних чинов. И апофеозом стала скачка казачек на собственных скакунах! Призы доставались не только победителям, но и публике. В заключение праздника разыграли верховую лошадь стоимостью в 150 рублей.

Во время зрелищ звучала музыка в исполнении войскового оркестра, при ипподроме был открыт буфет с крепкими и прохладительными напитками.

Корр.: — В списке конкурсов прозвучали гонки на велосипедах и машинах. Выходит, и новочеркасцы отдавали дань новому увлечению?

Чибисова С.П.: — Технический прогресс пришел в город, к 1907 году в столице уже были частные автомобили, правда, не очень много. Эта диковинка была по карману только самым богатым людям. А вот велосипедное движение было достаточно развито.

В мае 1905 года был учрежден Донской комитет Российского общества туристов, созданного за десять лет до этого в Петербурге. В состав него приняли 40 новочеркасцев. В дальнейшем они совершали разнообразные экскурсии: пешие прогулки по окрестностям, в станицу Старочеркасскую, поездки на велосипедах в Азов, станицы Константиновскую, Раздорскую, автомобильные пробеги по донскому краю, до Сухума, Москвы, Санкт-Петербурга, на Кавказ. Но из всех направлений в этом клубе более развито было велосипедное движение.

Интересна история создания загородной станции туристического общества. Уже 1 июня 1905 года летняя резиденция была открыта в саду усадьбы казака Ленивова на Ярмарочной улице — ныне Народной. Хотя она находилась на плане города, но тогда считалась окраиной. В то время этот дом имел пятый номер, возможно, он сохранился на нечетной стороне улицы за зданием швейной фабрики.

Во время торжественного открытия играл войсковой оркестр. Сад был красиво декорирован разноцветными арками и флагами. По всей видимости, территория усадьбы была немалой. При станции имелись своя читальня, кегельбан, крокет, буфет, где можно было получить чай и кофе, молоко, кумыс, холодные закуски и прохладительные напитки. Для 40 человек условия отдыха и общения были просто великолепными!

Общество начало свою деятельность, постоянно проводило вечеринки, которые не всем нравились. И со временем соседи стали жаловаться на постоянный шум, громкую музыку. Они писали жалобы в городской комитет, но, несмотря на это, городские туристы продолжали общаться и отдыхать в своем клубе.

ЦИРК И КИНО

Корр.: — Спорт в то время рассматривали как новую форму досуга, а из прежних развлечений был ли доступен новочеркасцам цирк?

Чибисова С.П.: — В Новочеркасск цирки приезжали постоянно и были очень популярными. Такая повсеместность не удивительна, ведь цирк, являлся своеобразным продолжением народных балаганных представлений и был самым дешевым из зрелищ.

Программы гастролирующих трупп сочетали выступления клоунов, акробатов, жонглеров, дрессировщиков. Чаще всего раскидывали шатер во дворе гостиницы «Донская» на улице Александровской, рядом с Мариинским детским приютом. Сейчас на территории, относящейся к военной части, на этом месте пустырь — во время Великой Отечественной войны в здание попала бомба.

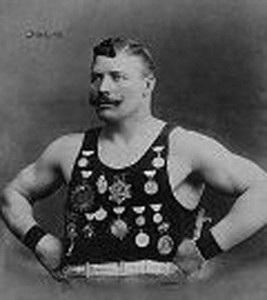

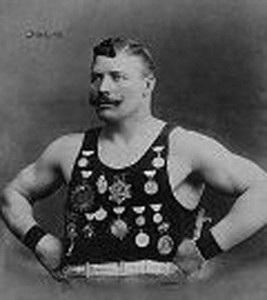

Представления вызывали приятные волнение у новочеркасцев всех сословий! К слову заметить, приезжающие цирки были очень известными в стране — Злобина, Мадам Лери или «Эллинский цирк Лапиадо». Они показывали номера невероятной сложности. В январе 1914 года прошли особенно интересные гастроли, во время которых состоялся всемирный чемпионат по французской борьбе, популярной в то время. В соревнованиях участвовал знаменитый русский спортсмен Иван Заикин, кроме собственно борцовских схваток, он выступал и с атлетическими номерами.

В местной прессе описывается, как жители бегали смотреть на атлета, билеты достать было невозможно! На бенефисе Заикина, прошедшем 14 января, яблоку негде было упасть. Борец показывал разные номера, вызывая у публики неистовый восторг. Он поднимал полную 30-ведерную бочку на плечо, ходил с ней по сцене в костюме волжского бурлака под сопровождение песни «Эй, ухнем!». Успех был невероятный.

Корр.: — Отдавая цирку должное, культурологи все-таки пальму первенства среди общественных развлечений отдают кино, «вошедшему в сферу досуга молниеносными темпами».

Чибисова С.П.: — Кинематограф к началу 20 века получил развитие во всем мире, в том числе в России. Только нынешние кинотеатры называли тогда электробиографами. Очень скоро они стали излюбленным развлечением у населения. В Новочеркасске в разное время было от 10 до 15 кинотеатров. Поначалу они не отличались удобствами для зрителей. Как правило, небольшой зал с небольшим экраном заполняли непронумерованными стульями, что совершенно не мешало их популярности.

Самым крупным считался кинотеатр «Патэ» одноименной фирмы, который находился на Платовском проспекте. Он арендовал второй этаж специально для него построенного в 1908 году здания, владелицей которого была Евдокия Петровна Кондратова. Фирма братьев Патэ, парижских промышленников, была крупнейшей в мире, имела российский филиал в Москве, где занимались и распространением зарубежных фильмов, и производством собственных. Шарль Патэ ввел новую систему снабжения лентами. Они уже не продавались, как раньше владельцам кинотеатров, а отдавались в прокат на определенное время. Это расширяло бизнес, давало огромные доходы. Под контролем фирмы находилось 70 процентов кинорынков в России. Капитал российского отделения в 1913 году составлял миллион франков.

Корр.: — В городе действовало 15 кинотеатров?

Чибисова С.П.:— Новочеркасск небольшой, но все же столичный город! Поэтому не было ничего удивительного в том, что кинотеатры здесь стали появляться в таком количестве. Вторым по значимости стал «Солей», расположившийся на первом этаже Дома торговых казаков. Когда донские купцы увидели прибыльность дела, они сдали помещения хозяевам компании «Хоперский и К» — отставным полковникам Бояринову и Хоперскому. Находясь в центре города, на улице Московской, кинотеатр процветал.

Впрочем, электробиографы были в разных местах Новочеркасска. Например, «Палас» находился в гостином ряду, «Художественный» — в Александровском саду. В здании нынешнего строительного колледжа располагался «Одеон», принадлежавший знаменитому в городе фотографу Пантелееву. Он крутил очень зрелищные в эмоциональном плане ленты, специально подбирал, такие, как «Бой быков в Испании» и т.д. И зрители очень переживали, в газете даже писали о чрезвычайном случае, когда один малоразвитый юноша застрелился в 1913 году прямо во время сеанса. Но это никого не остановило, народ неизменно появлялся на новых просмотрах.

ТЕАТРЫ

Корр.: — Какая роль отводилась театру в жизни города?

Чибисова С.П.: — Театр имел своего зрителя. В городе было несколько площадок — зимних и летних. Известные антрепренеры Бабенко, Крылов имели труппы и арендовали помещения в разных местах Новочеркасска.

Приезжали и малороссийские актеры, которые выступали с успехом, ведь к этому времени в столице проживало достаточно малороссов. В основном это были крестьяне, прибывавшие из разных мест Донской Области с целью дать образование своим детям. Учебных заведений разного толка в Новочеркасске было немало. Эти жители и были поклонниками гастролирующих малороссийских трупп, ставивших пьесы Сухово-Кобылина, Леси Украинки и др.

Театр был заметным культурным явлением, востребованным, присутствовал на нескольких площадках. Залы были большими и не очень — на любой вкус и кошелек. И люди могли отдыхать и развлекаться в соответствии со своими доходами.

ЯРМАРКИ И ВЫСТАВКИ

Корр.: — Наблюдалось ли разнообразие видов досуга в области развлечений небольших городов?

Чибисова С.П.: — Они, естественно, отличались от больших городов. Но сохраняли свои культурные явления. Немаловажным развлечением были выставки достижений в разных областях. В городе было развито цветоводство, и успехи регулярно демонстрировались на центральной аллее Александровского сада. Пользовались популярностью выставки пчеловодства. Другим местом проведения таких мероприятий была Ратная площадь между Атаманским техническим училищем и Николаевским садом. Здесь же делились своими результатами садоводы, огородники, виноделы.

Особенно масштабная выставка прошла в 1902 году. Для нее построили целый городок, эскиз зданий составил архитектор Роллер. Огромная ярмарка заняла весь квартал от нынешнего здания медицинского колледжа до трамвайной линии. Участником выставки был и первый директор музея Харитон Иванович Попов, сельское хозяйство и садоводство было его хобби. Он получил бронзовую медаль по плодоводству и серебряную медаль по виноградарству.

Еще одно место для выставочной деятельности находилось на пустыре, где сейчас расположен детский больничный городок. В 1913 году там состоялась грандиозная выставка достижений сельского хозяйства и промышленности. На ней было представлено немало экспонатов, затем поступивших в Донской музей. Среди них — огромная колонна и широкий диван, вырубленные из цельных кусков антрацита, найденных в угольных шахтах Донской области. Эти удивительные предметы до наших дней не сохранились, хотя и находились музее до установления советской власти. Увы, затем их порубили и отправили в печи, как не представляющие никакой ценности.

Выставки и ярмарки являлись важной частью культурной жизни города. Это было и соревнование, к которому люди готовились заранее, престижно получать призы и медали за победы. Это были и большие, яркие праздники по принципу народных гуляний. Такие мероприятия сопровождались качелями, каруселями, песнями, музыкой, угощениями.

Корр.: — Новочеркасск известен как город художников…

Чибисова С.П.: — И художественная жизнь города была тоже насыщенной, выставки устраивались систематически. Обычно место для них арендовалось в фойе второго этажа Дома торговых казаков. Здесь постоянно экспонировались произведения местных мастеров Крылова, Пемова, Семерникова, братьев Петровских, Абашина, других авторов.

Приезжал из столицы на родину Дубовской и неизменно принимал участие в этих выставках. Местные газеты регулярно помещали о них отзывы, в основном критического содержания. Сейчас искусствоведы находят немало достоинств у живописцев, а тогда все выглядело иначе, предпочитали найти недостатки, считая, что их знание даст возможность художнику расти. Иногда всего несколькими фразами давалась очень меткая характеристика. Единственным, избежавшим критических эпатажей в свой адрес, стал Дубовской. Все же Николай Никанорович был академиком, его предпочитали не трогать. На одной из городских выставок в начале 20 века новочеркасцы имели возможность познакомиться со знаменитой работой мастера «Радуга».

Корр.: — Можно сказать, что культурная жизнь города в досуговом плане была насыщенной?

Чибисова С.П.: — Несомненно. Добавлю, что к тому времени Иваном Ивановичем Крыловым была создана художественная школа. Он арендовал для нее помещение в гостиных рядах и одновременно преподавал в Донском политехническом институте. В Новочеркасске прослойка культурной интеллигенции была в достаточной степени значительной. Уже работало в полном объеме и музыкальное общество, созданное в конце 19 века. Вниманию публики предлагалось немало концертов местных музыкантов, ставились любительские спектакли.

Развлечений существовало достаточно, чтобы любой житель города в зависимости от своих финансовых возможностей и социального положения мог полезно провести свободное время. А досуг становится в повседневной жизни все более публичным.

Беседовала Женета Гридасова.

Фото из фонов МИДК.