Страницы истории

(Документальная повесть)

Февраль – месяц героический. 13 февраля – день освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков, 23-е – День защитника Отечества. Самое время поговорить о героях, защитниках, освободителях.

В прошлом году мы публиковали главы из документальной повести Владимира Гапонова «Крылья Новочеркасска: 1917 – 1970». С любезного согласия автора мы продолжаем публикацию.

ЧАСТЬ 2. АЭРОДРОМ (СОБЫТИЯ, ЛЮДИ)

Читаем в энциклопедии: “ХОТУНОК — татарское предместье города Новочеркасска. Во второй половине XVII столетия к Донским Казакам прибился небольшой ногайский хотон. Донцы разрешили ему поселиться около своего Черкасского городка. Почти через сто лет после этого А.И. Ригельман надписал в своем Плане Старого Черкасска: “Базовых татар поселение”. Впоследствии, когда был основан город Новочеркасск (в 1805 году), этот татарский пригород переселился на его окраину, и здесь его имя определили по старой памяти как Хотунок (уменьшительное от слова “хотон”). Называли его также и “татарской слободой”. Жители Хотунка — ремесленники и чернорабочие, особенно славились мастерским выполнением стеганных ватных одеял. Их иногда указывают, как “Казаков татарского языка”. Но они, живя среди Донцов свыше двухсот лет, Казаками не стали и в казачьих полках не служили».

В годы 1-й Мировой и Гражданской войн Хотунок служил местом пребывания, в основном, воинских частей и подразделений. В период борьбы с большевиками на Дону, здесь в бараках квартировали те студенты ДПИ и Ростовских вузов, которые хотели вступить в белые партизанские отряды. На Хотунке в те годы располагался начальный этап (типа сборного пункта), где формировались различные отряды и части, направляемые затем на фронт для борьбы с большевиками. В начальный советский период Хотунок представлял из себя пригородный хуторок, в котором со временем организовали колхоз и хлебоссыпный пункт.

В мае 1918 года был образован Северокавказский Военный Округ (СКВО). Его Воздушные Силы несколько моложе. 1 июня 1921 года при штабе СКВО было создано Управление Воздушного Флота. В составе авиации военного округа в тот период находились четыре отдельных авиаотряда (АО), из них 3-й, 10-й, 34-й дислоцировались в Ростове-на-Дону, а 9-й отряд (в нем начинал свою службу итальянский революционер, летчик Примо Анжелович Джибелли) — в станице Гниловской. Самолетный парк того времени насчитывал не более 60-ти самолетов. Со временем на базе Ростовских отрядов сформировалась 26-я авиаэскадрилья (АЭ).

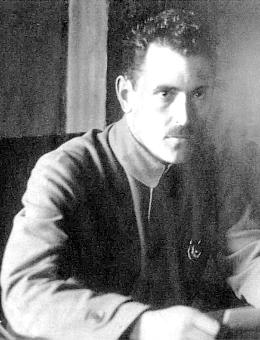

Первым начальником Воздушного флота СКВО был кавалер двух орденов Красного Знамени, красвоенлет И.И. Петрожицкий.

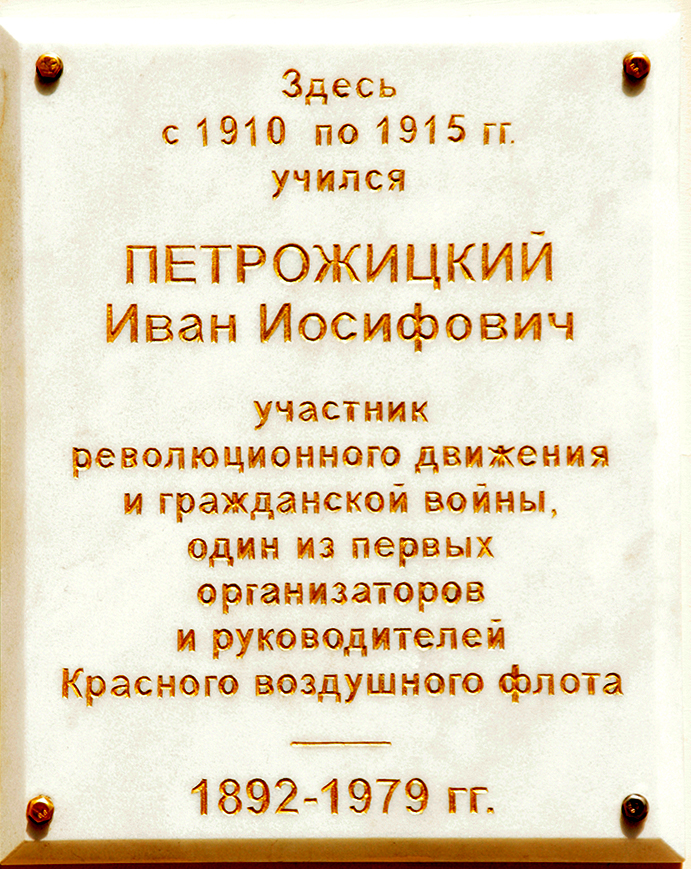

СПРАВКА: Петрожицкий Иван Иосифович (1892-1979) родился в г. Туапсе. В 1914 году был призван на службу в царскую армию. В 1915 году ускоренным курсом окончил Михайловское артиллерийское училище, в 1916 году — Севастопольскую летную школу. Участвовал в боях Первой мировой войны. Дослужился до звания подпоручика, был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. В 1918 году перешел на службу в Рабоче-Крестьянскую Армию. Участвовал в боях Гражданской войны, будучи председателем комитета 26-го АО, командиром 6-го авиационного дивизиона (АД), начальником авиации при штабе Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, начальником авиации Южной завесы, заместителем начальника авиации и воздухоплавания при штабе Южного фронта, а затем командовал авиацией Южного, Юго-Восточного и Кавказского фронтов. В музее НПИ экспонируется альбом подробной биографии И.И. Петржицкого, а на фасаде здания геологического факультета, который он окончил в 1914 году, установлена мемориальная доска.

Самолетный парк того времени состоял, в основном, из самолетов типа Р-1. Со временем на базе 3-го, 10-го и 34-го отрядов была сформирована 26-я легко-бомбардировочная разведывательная авиаэскадрилья (ЛБРАЭ), базировавшаяся на Ростовском аэродроме (ныне эта территория занята заводом “Ростсельмаш”). 26-й ЛБАЭ командовали в разное время А.В. Краснощеков, И.Д. Фроловский, И.Я. Лейцингер. В эскадрильи служил летчиком-наблюдателем П.Ф. Жигарев (впоследствии главный маршал авиации СССР 1949-1950 гг.), в 1927-1928 гг. возглавлявший политотдел формируемой в Новочеркасске 13-ой ЛБАЭ. На его долю выпала организация системы политического воспитания личного состава авиабригады.

15 сентября 1925 г. вышло Постановление Бюро Президиума “АВИАХИМа”, в котором ставился вопрос о своевременном выдвижении лозунга “Даешь аэродром”, считая что: “… 20-й век, век авиации и химии, предъявляет новые требования к нашей повседневной жизни и ставит непременным условием, у каждого крупного населенного пункта наличие АЭРОДРОМА”. Данное решение мотивировалось следующим: “Каждый город заинтересован в своем благоустройстве. С этой целью прокладывается трамвайные и автобусные маршруты, оборудуются водопровод, канализация, электросеть, открываются музеи, школы, университеты, — другими словами город стремиться пополниться учреждениями, которые говорили бы о его культурности. Такого рода благоустройством в культурном отношении есть устройство аэродрома. Аэродром нужен всем, начиная с Председателя ГИКа (Городской Исполнительный Комитет) и кончая рабочим и крестьянином, а потому к его строительству должны приступать все, а не только друзья “АВИАХИМа”, который вступая в тесное сотрудничество со всеми заинтересованными, руководит постройкой. Остальные: городское или участковое руководство отводит участок земли, связывает его с населенными центрами электричеством, телефоном, путями сообщения, возводят необходимые постройки и т.д.”.

Еще одно мероприятие, способствующее строительству аэродрома в Новочеркасске — проведение реформ в Красной Армии в период 1923-1928 годов. Из доклада заместителя начальника Главного Управления РККА т. В.М. Левичева председателю РВС СССР К.Е. Ворошилову о результатах реорганизации Красной Армии от 03 мая 1927 года (орфография cохранена): “Организационные мероприятия осени 1926 года завершают, в общем и целом, реорганизацию Красной Армии, начатую весной 1924 года, и дают предпосылки к ее стабилизации на ближайший период времени. Однако для фактической стабилизации армии, усиления технических средств борьбы, выполнения программ национальных формирований и обеспечения мобилизационной и боевой готовности армии, проведения мероприятий, необходимо было бы дополнить несколькими мероприятиями организационного характера, не говоря уже о неизбежных, обусловленных потребностями момента, чисто штатных поправок… 5. Военно-Воздушные Силы: … Дальнейшее увеличение количества строевых авиационных частей, аэродромов, складов, авиаремонтных мастерских и т.п. по завершении утвержденного РВС СССР плана на трехлетие 1924-1927 годы, который по данным штаба РККА, будет выполнен к 01 октября 1927 года. Увеличение это обуславливается необходимостью усилить воздушную оборону Союза ввиду, все увеличивающейся численности самолетов наших вероятных противников…”.

Учитывая рекомендации данного документа и во исполнение военно-стратегических задач на территории СКВО, весенним днем 1927 года над городом появился самолет Р-1. Сделав круг, аэроплан снизился, и летчик 26-ой ЛБРАЭ, дислоцировавшейся в Ростове-на-Дону, Николай Николаевич Фаюткин по заданию командования ВВС СКВО сделал пробную посадку на ровной площадке, восточнее Хотунка, с целью определения возможности постройки на этой территории аэродрома — на окраине Новочеркасска в Хотунке за вторым (новым Новочеркасским городским кладбищем, открытым в конце XIX века). Н.Н.Фаюткин со своими сослуживцами по 26-ой ЛБРАЭ В.Д. Созиновым, Н.С. Стрельцом и Н.И. Албаниным, в числе первопроходцев новочеркасского неба, осенью 1927 года прибыли на аэродром Хотунка, где вскоре была сформирован 15-й отдельный корректировочный корректировочный авиационный отряд (ОККАО). Это было первое военное авиационное подразделение. Командовал им Герой Гражданской войны А.В. Добролеж.

В пропаганде деятельности ОСОАВИАХИМа среди населения, привлечения трудящихся к авиационному делу и испытаниям авиатехники в РСФСР (СССР) в 20-30-х годах XX века большое значение играли агитационные авиаперелеты. Один из таких перелетов состоялся 19 июня 1927 года, когда празднично украшенный флагами и транспорантами Центральный аэродром в Москве торжественно встречал пилотов, вылетевших из городов Бобруйска, Липецка, Казани, Киева, Ленинграда, Ростова-на-Дону, Харькова. Почти одновременно на московском поле приземлились 14 самолетов, из них 12 отечественного производства типа Р-1. По условиям авиаперелета экипажи должны были прибыть в Москву в одно и тоже время. Совершив полет в сложных метеоусловиях (СМУ), все самолеты благополучно, без аварий и вынужденных посадок долетели до столицы. Первое место занял ростовский экипаж в составе А.В. Добролежа и А. Николаева. На втором месте — казанский пилот Столяров, на третьем — П. Шумов из Бобруйска.

Николай Николаевич Фаюткин известен и тем, что он первым в 13-ой легко бомбардировочной авиабригаде освоил полеты ночью.

В организации 15-го ОККАО активное участие принимал командир 9-го стрелкового корпуса Е.И. Ковтюх.

СПРАВКА: Ковтюх Епифан Иович (21.05.1890 — 29.07.1938) — советский военначальник, участник Гражданской войны, комкор. С мая 1926 года по июнь 1929 год командир 9-го стрелкового корпуса, дислоцировавшегося в Новочеркасске, штаб которого располагался на пр. Платовском в доме №80 (в будущем Дом Пионеров). Кстати, начальником штаба корпуса в то время был В.Д. Соколовский, впоследствии Маршал Советского Союза. Ковтюх стал прообразом Кожуха, главного героя повести А. Серафимовича “Железный поток”. 10 августа 1937 года арестован, обвинен в участии в военном заговоре, 29 июля 1938 года приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день.  Реабилитирован посмертно Определением Военной коллегии от 26 февраля 1956 года. Во время прохождения службы в Новочеркасске проживал в доме №49 по улице Московской. При его содействии впервые в нашем городе осенью 1927 году был сформирован 15-й ОККАО. Ровно через год, в 1928 года была сформирована 13-я ЛБАБ, разместившаяся на аэродроме Хотунка ранней весной 1929 года. Комкору Е.И. Ковтюху, в бытность его службы в Новочеркасске, был вручен третий орден Красного Знамени за отличие в боевых действиях под Армавиром в 1919 году во время похода Таманской армии.

Реабилитирован посмертно Определением Военной коллегии от 26 февраля 1956 года. Во время прохождения службы в Новочеркасске проживал в доме №49 по улице Московской. При его содействии впервые в нашем городе осенью 1927 году был сформирован 15-й ОККАО. Ровно через год, в 1928 года была сформирована 13-я ЛБАБ, разместившаяся на аэродроме Хотунка ранней весной 1929 года. Комкору Е.И. Ковтюху, в бытность его службы в Новочеркасске, был вручен третий орден Красного Знамени за отличие в боевых действиях под Армавиром в 1919 году во время похода Таманской армии.

В Новочеркасске впервые военная авиация появилась глубокой осенью 1927 года. Это был 15-й ОККАО из 15-ти самолетов Р-1. Отряд занимался корректировкой стрельб над полигоном у артиллеристских частей СКВО. Осенью 1928 года была сформирована 13-я ЛБАБ. В нее вошли 32-я и 44-я легкобомбардировочные авиаэскадрильи. Каждая из них состояла из 31-го самолета Р-1. Командовали ими В.И. Попов и А.П. Минин. Первым командиром бригады стал Иван Данилович Флоровский.

СПРАВКА: Флоровский Иван Данилович родился 22 сентября 1894 года в селе Фошня Бежицкого уезда Брянской губернии в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. Затем трудился в качестве чернорабочего. В феврале 1916 года призван в армию. Служил в авиации — в 3-м авиационном парке, где в июле 1917 года окончил моторный класс. После Февральской революции 1917 года избран председателем комитета класса мотористов 3-го авиапарка. В последние месяцы существования старой армии командовал взводом. Последний чин в старой армии — рядовой. Во время октябрьских событий 1917 года участвовал в защите арсенала в городе Киеве. Тогда же вступил в ряды Красной гвардии. В боях был ранен. В начале 1918 года уехал в родное село, где был секретарем волостного исполкома и партийной ячейки. В Красной армии добровольно с апреля 1918 года. Участник Гражданской войны, в ходе которой занимал должности: командир взвода Фошнянского волостного военного комиссариата (апрель-июнь 1918), курсанта 2-х Московских пехотных курсов (с июля 1918 года). В декабре 1918 года зачислен слушателем младшего курса Академии Генерального штаба. Во время учебы несколько раз выезжал в действующую армию, где исполнял должность помощника начальника штаба дивизии по оперативной части, ВрИД начальника штаба 3-ей бригады 7-й кавалерийской дивизии (1920). После Гражданской войны на ответственных должностях в РККА. Окончил в 1922 году Военную академию и, пройдя стажировку в войсках СКВО в должности командира роты, в 1923 году назначен помощником начальника штаба 9-го стрелкового корпуса. С октября 1923 года в авиации. В 1924 году окончил высшую школу летчиков-наблюдателей и был назначен начальником штаба 3-ей отдельной разведывательной авиаэскадрильи. С января 1926 года — командир 3-ей разведывательной корпусной аваэскадрильи. С ноября того же года — командир и военком 26-й авиаэскадрильи. С октября 1927 года — командир 13-й ЛБАБ. С мая 1929 года — и.д. начальника ВВС СКВО. В январе 1930 года утвержден в этой должности. В том же году прошел практическую летную подготовку во 2-ой военной школе летчиков и был удостоен звания “военный летчик РККА”. С февраля 1931 года — заместитель начальника Научно-испытательного института ВВС РККА. С августа того же года — помощник начальника НИИ ВВС РККА. С августа того же года — помощник начальника ВВС БелВО. С ноября 1931- начальник ВВС Ленинградского ВО. В октябре 1933 года зачислен на оперативный факультет Военной академии имени М.В. Фрунзе, по окончании которого в 1934 году назначен начальником ВВС Приморской группы войск ОКДВА. Арестован 10 июня 1937 года. Военной коллегией Верховного суда СССР 24 марта 1938 года по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 25 марта 1938 года. Определением Военной коллегии от 05 января 1957 года реабилитирован.

Владимир Гапонов.

(Продолжение следует).

На снимках: памятник авиаторам в микрорайоне Хотунок; И.И. Петрожицкий в молодости и в зрелом возрасте; мемориальная доска И.И. Петрожицкому в ЮРГПУ (НПИ); Е.О. Ковтюх.