(Продолжение. Начало в «ЧЛ» № 32-35)

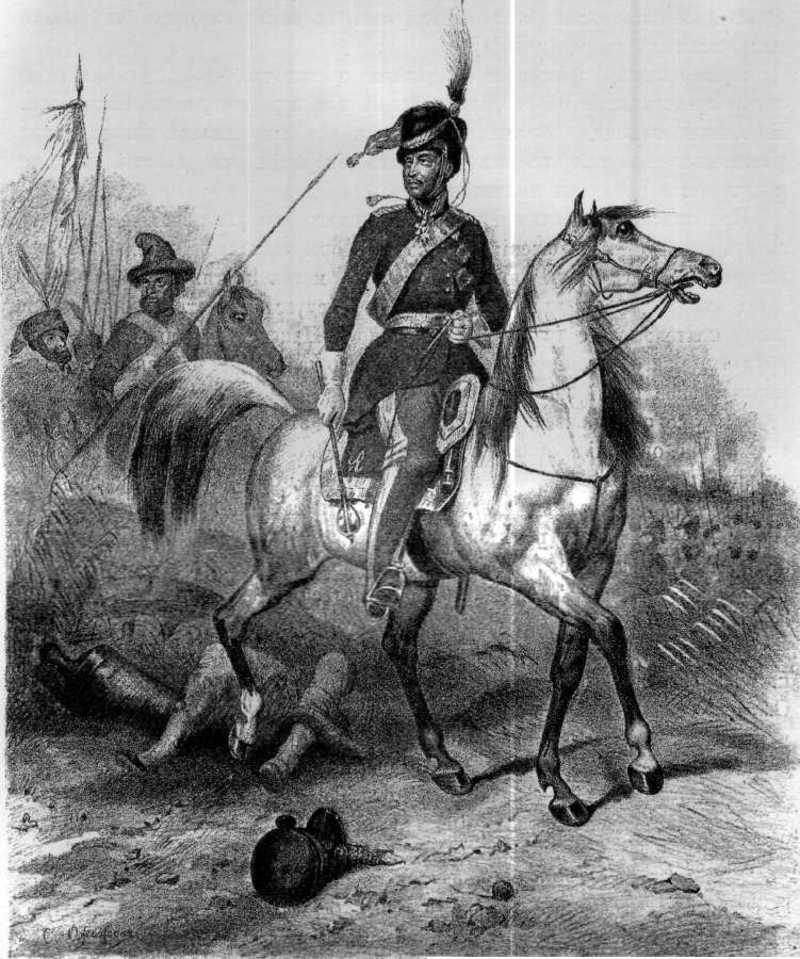

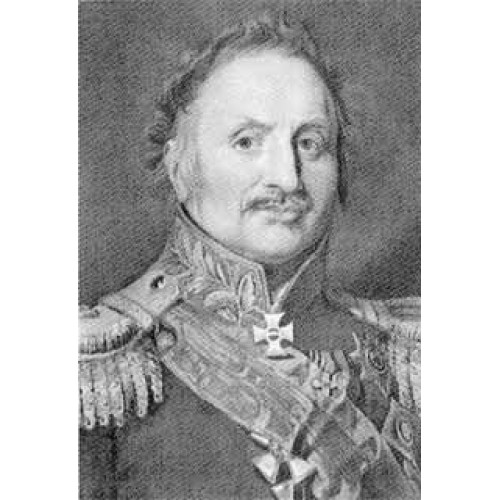

К 265-летию атамана М.И. Платова

Но вот проворный гонец приехал с вестями. Он исполнил поручение, как следует: видел сам книгу, где расписался Матвей Иванович, а для лучшего удостоверения упросил слугу вынести и показать ему и мундир атамана.

– Все, как есть, точно! Матвей Иванович Платов там спит и велел нам утром приехать повидаться с ним, – подтвердил казак.

Нельзя описать радостного восторга, охватившего всех донцов в слободке при этой вести. Все встали с постелей, обнимались, поздравляли друг друга и начали готовиться к утру, чтобы ехать на свидание со своим «батьком». Начальство хотело взять небольшой отрядец, но казаки все поголовно стали проситься для встречи «батька–Платова».

С большим трудом удалось уговорить некоторых остаться дома. В деле таком сердечном, как свидание с заживо погребенным любимцем всего Дона, начальство не хотело действовать строгими приказаниями и окриками, да в иррегулярных войсках, создавшихся совсем иначе, как армия, это и не в таком ходу. Там начальниками были не белой кости дворяне, а те же простые казаки, личными достоинствами возвысившиеся над другими и всегда имевшие нравственное влияние на своих подчиненных, веривших им, как избранникам «круга», их святого учреждения. Со временем, когда русские государи стали жаловать отличившихся казаков землями, и когда казачьи офицерские чины были сравнены в правах на дворянство с чинами регулярной армии, появился класс казаков–дворян и землевладельцев. До этих пор вся земля и угодья были общими, а все казаки равны породою, и атаман по окончании своего срока делался простым казаком…

Едва забрезжило позднее зимнее утро, как уже донцы изготовились ехать встречать «батька–Платова». Скоро они мелкими отрядами, приформившись, направились по петербургским улицам к трактиру Демута, где пребывал их любимец, появившийся после трехлетней пропажи, словно воскресший из мертвых. Начальство, да и все казаки чуяли, что эта демонстрация, не предписанная правительством, может кое–кому и не понравиться и навлечь им неприятности, но общее сердечное влечение было так велико и непреоборимо доводами осторожности, что все ехали с восторгом, заранее покоряясь всякой каре, какой они могут подвергнуться.

Матвей Иванович еще крепко спал в номере трактира, как на Конюшенную улицу, где помещался (как и теперь) «Демут», начали отряд за отрядом въезжать донские казаки к немалому удивлению не предупрежденной ни о чем полиции. Они выстраивались по указанию хорунжих и сотников против дома трактира в еле брезжащем полусвете зимнего утра, и скоро ряды их заняли большое пространство по улице. Начальство и офицеры спешились у подъезда и вошли в трактир справиться, не проснулся ли генерал Платов, но он еще спал, и его не стали тревожить. Удивленный приказчик суетился по коридорам, рассказывая донцам о вчерашнем появлении казачьего генерала неведомо откуда, и его рассказы слушались с жадностью казаками. Все слуги выбежали за ворота посмотреть на неожиданную церемонию; никто не знал причины такого скопления казаков. Проходившая публика останавливалась посмотреть на необычное скопление конных казаков. Группа офицерских лошадей в поводу у денщиков стояла у подъезда трактира Демута, и между лошадьми замечался горячий вороной скакун, под великолепным седлом, приведенный казаками для своего любимого атамана.

Внимательный квартальный, уже осведомленный о прибытии загадочного постояльца в трактир и охваченный, как и номерной приказчик, сомнениями насчет личности ночлежника, собирался по долгу службы произвести подробное расследование случая.

Для этого он решил, прежде всего, допросить самого сомнительного атамана и уже пораньше направился к трактиру, мечтая, что, может быть, ему, для вящего успеха по службе, удастся прихлопнуть очень интересного затейника, рядящегося в генеральские мундиры и не имеющего документов.

– «Что такое за атаман донской, о котором ни в одном квартале никогда слыхано не было? И в заставы не проезжал, а ночью на ночлег явился… Самозванец, должно быть, явный»…

Обо всем этом исполнительный квартальный навел справки и шел на уловление, гордо надвинув треуголку на правое ухо и бросая по сторонам строгие взгляды.

Но каково же было его удивление, когда, подойдя к Конюшенной улице, он заметил сначала скопление народа, а, протолкавшись сквозь толпу, увидел стройные ряды донских казаков, стоявших против трактира «Демута».

Мысль о самозванстве, на котором квартальный строил все свое следствие, начала казаться ему несостоятельной, но, все–таки, о такой церемонии ему по полиции ничего не было известно.

Квартальный вошел в подъезд трактира Демута.

– Проснулись! – доложил номерной ожидавшим донцам, заслышав в номере Платова громкие зевки хорошо выспавшегося человека: – Я сейчас доложу о вас!…

– Послушай! – обратился в это время квартальный к номерному: – Что у вас тут такое происходит?

– Не могу знать–с, ваше благородие! Кажись, донской генерал изволят ночевать здесь и велели вчера послать вот за ними–с, – указал номерной на казаков.

– Человек! – послышался из номера зычный голос Платова, и номерной стремглав бросился на зов.

Квартальный не знал, что предпринять, но, увидя среди ожидавших чины выше своего, заблагорассудил почтительно подождать, что будет дальше…

– «Наше от нас не уйдет», – решил он и встал в уголку, прижав шпагу левой рукой к ноге.

– Их превосходительство просят господ казаков к себе, – доложил номерной донцам, и все гурьбой устремились в коридор; сзади всех пошел и квартальный, крайне заинтересованный происшествием.

Дверь номера отворилась; полковник, бывший с Платовым в персидском походе и находившийся впереди всех, увидел среди комнаты его, самого «батька Платова», но как изменились его черты… Он постарел, похудел, облысел, и его редкие кудри еще более подернулись сединою. Но это был он и даже в том самом мундире, в котором он сломал персидский поход…

– Батько наш! Матвей Иваныч! – воскликнул полковник, бросаясь в объятия любимого атамана.

– Детушки мои родные! – прошептал со слезами на глазах обрадованный Матвей Иванович, крепко обнимая и целуя своих донцев: – наконец–то Господь милостивый привел свидеться с вами! Думал, что уж и свету Божьего не увижу в проклятой дыре! Здоровеньки будьте, детушки!..

– Здоров будь, батько! Откуда ты? А мы по тебе уж панихиды служить хотели!.. Родной ты наш!…

– Не спрашивайте теперь, детушки, после все расскажу по ряду!.. Видел вчера пресветлый лик императора и милость его многую получил… Вот табакерка его…

– Батько ты наш! Вина сюда! – послышались голоса.

– Проснулся! Встал! Вино пьют для встречи! – переносились вести в ряды выстроенных казаков, и ряды волновались; казаки глядели в окна трактира, желая увидеть Платова где–нибудь…

Но вот дрогнула группа народа у подъезда; зашевелились денщики; обеспокоенные кони начали перебирать ногами…

– Идет, идет! – пронеслось по рядам казаков. Посторонние зрители стеснились, задние лезли на передних, вытягивали шеи, чтобы рассмотреть что–нибудь.

Из подъезда показалась группа донцев и между ними один пожилой, с седыми кудрями.

– Он!.. Батько наш, Платов! – гудели казаки.

Группа офицеров с атаманом живо вскочили на коней, и из всех орлом выделился вперед он и, дав нагайку коню, лихо подскакал к правому флангу.

– Здоровы будьте, детушки! – гаркнул он, мчась вдоль по рядам в сопровождении своей свиты.

– Здоров будь, батько наш! – загремели казаки по всем рядам. Все впивались глазами в лицо любимого вождя. Молодые, не видевшие еще Платова, были уже наслышаны о нем, и все с равной любовью и почтением смотрели на это простое, всем родное лицо своего «батька»–атамана.

Радостные и мощные крики перекатывались из края в край по рядам, пока объезжал их Платов, и все посторонние зрители удивлялись этому зрелищу.

Квартальный, стоя в подъезде трактира, не знал, что и подумать, и уже составлял в голове донесение по начальству, но на него никто не обращал внимания.

Поздоровавшись с казаками, Платов скомандовал им, и все стройно завернули с Конюшенной на Невский, направляясь домой, под предводительством группы офицеров, среди которой ехал радостный и вольной грудью дышавший Матвей Иванович Платов, снова попавший в родную любимую среду.

VIII.

Ровно три дня, как приказал император Павел Петрович, Платов провел в Петербурге в казачьих слободах под Невским монастырем, изготовляясь к походу сначала на Дон, а затем через среднеазиатские степи до пресловутой Индии.

Рассказал он в это время своим детушкам–донцам все свои злоключения в течение трех лет и о своем чудесном и неожиданном избавлении. Казаки шумно радовались возвращению, или, вернее, находке своего походного атамана.

На Дон, к войсковому атаману Орлову полетели предписания императора, послан квартирмейстерский офицер и все нужные распоряжения.

Происшествие со встречей Платова не имело никаких худых последствий. Может быть, оно осталось неизвестно императору Павлу, может быть, он не нашел в этом ничего худого, а, может быть, в такую нужную для него минуту он не хотел ссориться с предводителем легкой конницы.

Через три дня Матвей Иванович Платов умчался на Дон собирать казаков для похода.

1801 года, 12–го января, император Павел именным указом повелел «собрать все донское войско на сборные места». В это время прибыл на Дон походный атаман Платов, и дан был приказ войскового атамана (еще Орлова), «чтобы все наличные обер–офицеры и нижние чины непременно в шесть дней выступили о двух конях и с полуторамесячным провиантом».

«Потребное число денег требовалось заимообразно от государственного казначея, кои должны быть возвращены генералом от кавалерии Орловым (атаманом) из добычи той экспедиции» (!).

Повеление императора о немедленном выступлении всего войска в дальний поход исполнялось в точности и энергично, но хитрые донцы, не ожидая большой благостыни от такого смелого похода, постарались свалить денежные расходы на государственное казначейство, туманно обещая возвращение их из будущей добычи, которой могло и не быть.

Всех казаков собралось к походу на сборное место двадцать семь тысяч пятьсот семь человек; из них составились сорок один полк и две роты конной артиллерии. Часть казаков была отряжена еще на кавказскую границу.

После торжественной литургии в городе Черкасске, столице Донского войска, отслужили в походной церкви, среди площади, напутственный молебен, и казаки весело тронулись в далекий и неизвестный путь, надеясь на милосердие Божие и молитвы святых угодников. Огромные обозы с провиантом и фуражом сопровождали этот двуконный поход казаков до далекого Оренбурга.

Пока шли в пределах своих станиц и городов, казаки весело распевали песни; одушевление ни на минуту не покидало их и дальше, в Саратовской, Астраханской губерниях и в земле войска Уральского; стужа зимнего похода нисколько не смущала закаленных в лишениях казаков, и песни их, где воспевался тихий Дон и цветущие виноградом станицы, раздавались во все время похода…

Совершалось необычайное дело: по слову всемогущего императора двинулись в необозримые снежные степи отборные войска Русской земли в поход, имеющий целью достижение таких стран, пути к которым не прошло еще ни одно войско, а прежние попытки терпели грустную неудачу. Примеры подобных походов считаются во всемирной истории единицами, и каждый из них стяжал их предводителю и войскам бессмертную славу.

И вождем такого знаменитого похода был выбран тюремный сиделец, извлеченный из мрака каземата, и беззаветная преданность родной земле повела эти тысячи народа в безвестный путь, где в девяти случаях из десяти ждала их верная смерть.

В Оренбурге наши молодцы узнали побольше о том, что придется им вытерпеть в среднеазиатских степях зимой, и вздохнули, но бодрости духа не теряли. Надо было изготовиться к зимнему степному походу: весь обоз переложить во вьюках на верблюдов вместо саней и телег, запастись особенно теплым платьем, топливом и палатками–юлламами. Целая орда киргиз–кайсаков присоединена была к войскам для ухода за тысячами верблюдов, несших провиант для людей, фураж для лошадей, дрова, палатки и все имущество отряда. Сами верблюды должны были питаться, когда отряд останавливался на отдых, и для этого их угоняли иногда за несколько верст на места, где верблюды могли найти под снегом скудную растительность. Такая кормежка называлась «тебеневкою» и была очень скудна, отчего верблюды спадали с тела, заболевали, ослабевали и, наконец, измученные падали под вьюками, чтобы уже больше не встать…

Как огромная орда, втянулись казаки в безграничные, покрытые снегом пустыни и пропали в них, словно маленькая кучка людей, подавленные необозримыми расстилавшимися кругом пространствами. Пошли морозы и вьюги; песни попризамолкли, потому что иногда усы примерзали к бороде, а дыхание падало прямо на грудь снегом.

На ночевках и отдыхах палатки–«юлламейки» отоплялись хворостом, иногда просто верблюжьим навозом, а люди спали в них, закутанные в семь шкур. К трудностям похода присоединились и неприятности с татарвой: киргиз–кайсаки бегали и уводили с собой верблюдов; с пойманными казаки, на страх другим, поступали круто: при всех без дальнейшего суда расстреливали.

Бодрились казаки на походе, но на душе начинали кошки скрести, и, всегда веселые и находчивые, они иногда впадали в грустную и глубокую задумчивость.

Они шли уже неделю и другую, и третью, все углубляясь в необозримые степи, перешли реки Илек и Эмбу и очутились в глухой азиатчине, а цель их похода была еще страшно, почти недостижимо далека…

В войске начались болезни; верблюды, лошади падали; между людьми развилась цинга, простудные болезни; многие замерзали…

В теплый и безвьюжный день родные песни, которые таки не замерли совсем и в азиатских степях, а в праздничные дни богослужение иеромонаха в раскидной шелковой походной церкви, среди обширного круга казаков, развлекали наших беззаветно–храбрых молодцов в их лихой беде.

По мере углубления в азиатские степи среди всевозможных лишений, «деташемент» казаков таял, уменьшался и людьми, и лошадьми, и вьючными верблюдами, а цель была страшно далека…

(Окончание следует).

Подготовила к публикации

Ирина Касаркина.

От редакции: источник — «Из новой книги: Жизнь и подвиги Графа Матвея Ивановича Платова. Соч. Николая Смирного. 6 Части. М. 1821». Стиль и орфография подлинника сохранены.