Сказания о Новочеркасске: вехи, ознаменованные десятилетиями

Очередной выпуск совместного творческого проекта городского отделения Союза журналистов России, Музея истории донского казачества и Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина предлагает читателям возможность по-новому взглянуть на хорошо известные исторические факты, узнать, кто стоял за давними событиями, спустя вековые рубежи беспристрастно оценить их деяния.

В юбилейный для казачьей столицы год встретила круглую дату и первая публичная библиотека Дона, основанная в 1870 году. Какой момент можно считать ее началом? Создание фонда? Открытие для читателей? Присвоение имени? Нам кажется, что библиотека тогда становится живой, когда ее посещает первый читатель. Событие, свершившееся 145 лет назад, — время давнее, а вопросы жизнедеятельности библиотеки понятны и близки нам и сегодня. За эти годы учреждение культуры сменило четыре адреса прописки, пока, наконец, не въехало на постоянное место жительства в одно из красивейших зданий столицы — бывшего офицерского дворянского собрания.

Как обустраивалась Новочеркасская публичная библиотека? Кто управлял ее деятельностью? На какие средства была организована? Каким образом составлялся книжный фонд? С историей учреждения культуры нас знакомит заведующая информационно-библиографическим отделом ЦБ им. А.С. Пушкина Е.Г. Басакевич, которая совместно с сотрудниками Центра краеведческой информации ведет музей истории заведения.

Корр.: — Елена Гордеевна, открытие первой в казачьем крае библиотеки — явление очень значимое! Поэтому оно было обставлено весьма торжественно… Но у всякого события есть своя предыстория. Как она начиналась?

Басакевич Е.Г.: — Ко времени создания библиотеки в городе уже сформировалось достаточно образованное общество. И его беспокоит то, что тут нет ни театра, ни библиотеки, ни какого-либо другого общественного заведения. Ещё в 1821 году служащие войсковой канцелярии обратились к войсковому атаману генерал-лейтенанту Денисову с предложением открыть в столице библиотеку для любителей чтения. Адриан Карпович такие начинания приветствовал и составил 17-го января 1821 года циркулярное предписание должностным лицам: «Поручик Картушин, сотник Поляков и хорунжий Сухоруков, соревнуя общей пользе предложили открыть в Новочеркасске библиотеку, из которой всякий, со взносом определенной годичной суммы, может брать книги, по своему выбору и в начинании своем просят содействия. Мне приятно надеяться, что всякий охотно будет способствовать открытию сей библиотеки. К сему, я считаю нужным доложить, что подписку нужно собрать с возможной скоростью, дабы дать время хозяевам библиотеки распорядиться к выписке книг».

Увы, в то время предложение об устройстве библиотеки не было осуществлено. Сухоруков, впоследствии известный донской историк, через год переведен по службе в Петербург, а атаман Денисов отправлен в отставку…

Корр.: — И идея повисла в воздухе на несколько десятилетий?

Басакевич Е.Г.: — Да. Хотя общественность продолжала этот вопрос лоббировать. По данным донского краеведа И.П. Перловского, довольно энергично этим делом занялся отставной генерал-майор Ф.И.Шумков, родственник Василия Дмитриевича Сухорукова. Послужной список Федора Ивановича показывает, что он не только был образованным человеком, но и всю жизнь трудился на разных поприщах государственной и общественной деятельности. Начинал службу командиром артиллерийской батареи, а завершил в чине генерал-майора. Выйдя в отставку, Шумков погружается в общественные дела: областной предводитель дворянства, почетный мировой судья. Вместе с группой передовой интеллигенции Федор Иванович вновь поднимает вопрос о публичной библиотеке теперь уже перед наказным атаманом М.И.Чертковым. Будучи человеком интеллигентным, образованным, Михаил Иванович взял ее организацию под свое покровительство. А сбором средств на устройство библиотеки активно занялась супруга атамана Ольга Ивановна Черткова.

Корр.: — Что входило в понятие «средства на устройство Публичной библиотеки»?

Басакевич Е.Г.: — На тот момент новочеркасское общество уже было готово пожертвовать некую сумму на благое дело. Финансирование библиотеки проходило, как бы сказали сейчас, за счет спонсорской помощи обществ и частных лиц. Первый денежный вклад в размере одной тысячи рублей поступил от Донского Торгового общества. Откликнулись и сами любители чтения. Капиталы заведения пополнились за счет благотворительных спектаклей, лотерей-аллегри и базаров. Всего было собрано более 5-ти тысяч рублей.

Организуется и подписная плата среди членов библиотеки. По уставу они делятся на почетных и действительных. Действительные члены делали единовременные взносы по 100 рублей в год, которые стали надежной опорой заведения. А сами подписчики имели право голоса в собраниях по библиотечным делам, право быть избранными членами комитета, управляющего библиотекой. Почетными членами могли стать те, кто жертвовал крупные суммы или книги в библиотеку. Так, генерал Ф.И. Шумков оставил в дар библиотеке 90 различных книг и журналов.

Корр.: — Решение о создании Публичной библиотеки принято. Каковы дальнейшие действия?

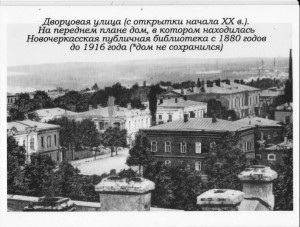

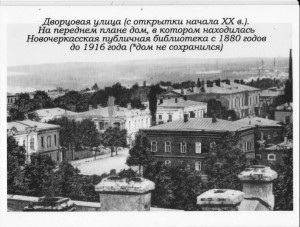

Басакевич Е.Г.: — Первой заботой созданного комитета по учреждению Публичной библиотеки, в который вошли лица, знакомые с книжным делом, стал поиск подходящего помещения. Единодушно решили, что оно должно располагаться в центральной части Новочеркасска. Ею в то время была Александровская площадь — нынешний сквер Платова. На пересечении двух самых людных улиц, Московской и Платовского проспекта, и выбрали место для нового заведения. Здесь нашелся весьма вместительный дом, увы, не сохранившийся до нашего времени, где было два больших зала. И цена за аренду оказалась вполне приемлемой – 500 рублей в год. Вскоре библиотека была обставлена соответствующей мебелью, весьма хорошего качества – столы, стулья, книжные шкафы, часы.

Теперь перед комитетом встала вторая важная задача — формирования книжного фонда таким образом, чтобы он удовлетворял и целям, и читательским вкусам, и уложился в собранные денежные средства.

Корр.: — Глобальная задача! Библиотеке предстояло стать Публичной, а значит, удовлетворить потребности всех слоев населения…

Басакевич Е.Г.: — Было, действительно, непросто! Но на совете решили отдать предпочтение запросам образованного общества, а затем уже пополнять библиотеку книгами для народного чтения. Между членами комитета распределили разделы каталога для выписки книг. Председатель — директор народных училищ Войска Донского и Новочеркасской гимназии Соломон Степанович Робуш — человек образованнейший и уважаемый в обществе — формировал сочинения по богословию, философии и педагогике.

Андроник Минаевич Савельев, преподаватель русской словесности в Новочеркасской гимназии, в дальнейшем секретарь Донского статистического комитета и писатель, отличался выдающимися способностями, пользовался уважением коллег и воспитанников. С присущей ему энергией взялся за подбор художественной литературы – русской и зарубежной прозы и поэзии, книг по истории, географии, путешествиях. Раздел «изящной словесности» в каталоге Публичной библиотеки отличался полнотой и хорошим вкусом.

Выбор книг по всем отраслям естествознания, популярной медицине, диетике поручили учителю естественных наук Новочеркасской гимназии доктору Королькевичу. Был составлен список изданий по политико-экономической тематике, законоведению, военным наукам и сельскому хозяйству.

Комитет переписывается с некоторыми столичными книгопродавцами, оговаривает условия заказа разных сочинений, изучает всякие предложения. Единодушно принимается решение, что наиболее выгодные условия предлагает санкт-петербургский книгопродавец И. Глазунов, который дает десятипроцентную уступку по оплате изданий и принимает на себя половину трат за пересылку книг.

К концу 1869 года завершили составление каталога на имеющийся фонд. В него входило 1138 книжных и 635 журнальных томов. Периодические издания представляли полные собрания трех популярных русских журналов с момента их основания: «Отечественные записки», «Русский вестник» и «Современник». Уже тогда это был ценный источник серьезного чтения лучших романов, повестей русских писателей, созданных в 40-60-х годах XIX столетия. А по меркам сегодняшнего дня этому собранию нет цены.

Корр.: — Новый, 1870 год начался полной готовностью Публичной библиотеки к встрече с читателями?

Басакевич Е.Г.: — Комитет по учреждению библиотеки свою миссию завершил и бразды правления передавал комитету по управлению заведением, в него входило шесть человек, которые единодушно избрали председателем генерала Шумкова. Первым библиотекарем стал Федор Калиныч Траилин — личность в то время хорошо известная в Области Войска Донского общественной и вдохновенной краеведческой деятельностью.

Перед новым заведением города стояла задача благотворно действовать на нравственную сторону жизни общества. Уже через год после открытия библиотека имела 130 подписчиков. Им было выдано почти шесть тысяч книг. Популярностью пользовались журналы. Фонд рос и через четыре года первенство по популярности переходит к книгам по изящной словесности. За ними следуют издания по истории и путешествиям, затем — по философии и педагогике. Наименьшим спросом пользовались книги по богословию.

В «Записках комитета по управлению библиотекой за 1875 год» находим интересные факты. Например, заметки, что число лиц, посещавших заведение, зависит от разных внешних условий, времени года, состояния погоды. В зимние дни, в особенности в долгие вечера, число приходящих в библиотеку увеличивается до 30-40 человек в день. С началом весны, наоборот, идет резкое их уменьшение. Повышался интерес к газетным известиям, а, следовательно, и количество посещений, во время различных военно-политических кампаний.

Корр.: — А как обстояли дела, скажем, через 10 лет работы библиотеки, в 80-90-е годы 19 века?

Басакевич Е.Г.: — Читателей значительно прибавилось. Комитет постоянно занимался этим вопросом. В 1882 году по четвергам и воскресеньям разрешили бесплатное чтение книг и периодических изданий. Воспитанникам средних учебных заведений предоставили право без платы получать книги и журналы научного содержания для чтения на дому.

Была и еще одна причина повышения активности горожан. Атмосфера революционных страстей докатилась и до Новочеркасска. В это время город практически становится штаб-квартирой народнического движения. Весной 1880 года под видом курсистки-репетиторши приезжает Софья Перовская. Цель была, конечно же, не обучение новочеркасских гимназистов, а создание подпольной типографии. Затем в городе появляется еще один руководитель «Народной воли» Николай Кибальчич. Он тоже скромный студент-репетитор. Легально в городском саду устраивает фейерверки для знати, а нелегально готовит бомбы для покушения на Александра II и отправляет их в Петербург.

В городе начинают действовать несколько народовольческих кружков, их посещают учителя народных школ, студенты, семинаристы, гимназисты. Молодежь активно ходит в библиотеку — тем более бесплатно. Читает писателей — лидеров революционной демократии Чернышевского, Белинского, Писарева, Герцена, обсуждает запрещенную литературу. Залы читальни заполнены молодыми людьми.

И вот при таком повышенном интересе во второй половине 1884 года посещаемость резко уменьшается. Причиной стало распоряжение министра Народного просвещения страны по предупреждению антиобщественных волнений и инакомыслия учеников гимназий, им воспрещается посещение театров, публичных библиотек и общественных мест. В этих условиях комитет признает, что для обмена книг хватит и двух часов — с 5 до 7 часов вечера.

Корр.: — А какими вопросами занимался комитет сто лет назад, в 1915 году?

Басакевич Е.Г.: — Судя по протоколам заседаний, оживленные прения вызывало качество книг. Большинство членов комитета считали, что библиотека должна удовлетворять всякому спросу и вкусу читателей. Но вопрос об определении порнографического содержания книг остался нерешенным. Хотя многие согласились с тем, что книги предосудительного содержания должны быть изъяты из обращения.

Шел спор и о том, какие задачи должна решать порядочная библиотека — образовательные или воспитательные, охраняя нравственную природу человека? Видимо, проблема была весьма актуальна в начале XX века, так как ее поднимала и газета «Донские областные ведомости»: «Что читает молодежь? Наш книжный рынок в последнее время стал в изобилии снабжаться сомнительными изданиями… вытеснив классиков и научные книги и даже книги современных писателей. О содержании, или вернее бессодержательности этих книг, говорить не приходится. … Книги пишутся чрезвычайно безграмотным языком».

Корр.: — Что же читала молодежь? Какие издания и авторы были популярны?

Басакевич Е.Г.: — Новочеркасские любители чтения отличались весьма приличным читательским вкусом и знанием современной литературы. Не зря же фонд Публичной библиотеки подбирался так тщательно. Нам удалось составить рейтинг книг, наиболее читаемых в 1915 году. Первое место в нем занял прозаик, публицист, поэт, сатирик и критик Александр Валентинович Амфитеатров, привлекающий читателя злободневностью поднимаемых проблем. Граф Лев Николаевич Толстой тоже был одним из самых популярных и любимых писателей. Третью строчку занял писатель-реалист Леонид Николаевич Андреев, поражающий современников новизной социальной проблематики. В числе лидеров был и Иван Сергеевич Тургенев, его роман «Накануне» горячо обсуждался.

Огромный успех имела Анастасии Алексеевна Вербицкая. Это имя современный читатель слышит, возможно, впервые, но ее романы затрагивали злободневные вопросы – место женщины в обществе. Она выступала за женское равноправие, а свободу личности видела в «свободной любви». После октябрьской революции Наркомпрос внес ее в списки запрещенных писателей.

Корр.: — Читателей в начале века интересовали современные жизненные проблемы… А чем живет читатель 21-го века? Востребована ли у него библиотека?

Басакевич Е.Г.: — Меняются века, но остаются незыблемыми главные вопросы, на них люди и пытаются найти ответы в книгах. У одних — это место человека в социуме, у других — взаимоотношения отцов и детей, у третьих — тема войны и мира, у четвертых — любовь и предательство… Сколько людей, столько взглядов на жизнь.

Библиотека давно стала важным социальным институтом. В ней хранятся накопленные человечеством уникальные знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной культуры. И просвещенческая миссия не теряет своей актуальности. Она только облекается в новые формы. Читатель любит это общественное место и бывает здесь. А это значит, что жизнь библиотеки продолжается!

Беседовала Женета Гридасова.