Если отец – герой…

Совсем близко 70-летие Великой Победы. И мы открываем для вас, уважаемые читатели, эту рубрику «Если отец – герой…».

Многих ветеранов уже нет в живых, воспоминания же оставшихся сегодня с нами кто только не записывал!

Мы же хотим знать: а что помнят в семьях фронтовиков? Как хранят память о той, уже такой далекой войне, дети солдат и офицеров, что передают своим детям, внукам и правнукам участников Великой Отечественной?

Сегодня, в канун освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков 13 февраля 1943 года, мы предоставляем слово Андрею Степановичу Степаненко. Казачка Наталья, о которой он рассказывает, это его бабушка. Двенадцатилетний в 1943 году Степка – его отец. Благодаря их воспоминаниям родился этот рассказ. Конечно, автор дополнил его и другой исторической информацией. Но главное – это живая память. И пусть кто-нибудь скажет: это было не так! Так! Так помнят потомки фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Это их Правда и наша Память.

Оккупация Новочеркасска немецко-фашистскими войсками прошла как-то не по-военному, тихо и буднично. Не было ни жестокой бомбежки и артобстрелов, ни крупномасштабных уличных боев. Высадив воздушный десант в районе города Шахты и, обозначив угрозу окружения города, немецкое командование вынудило советские войска уйти из Новочеркасска в сторону станицы Багаевской, к переправе через реку Дон. Отступавшие строевые части организованно двигались по улицам Декабристов, Кавказской и вдоль железнодорожного полотна к станице Кривянской. Немецкий авангард численностью не более двух рот, на мотоциклах, быстро подъехал к собору и в районе памятника Бакланову остановился. Немцы видели колонну пехоты, идущую по ул. Декабристов, наши видели их, но никто огня не открывал. Мало того, два офицера Советской армии пешком пошли вверх к немцам. Встретившись, и немецкие и советские офицеры откозыряли друг другу, недолго поговорили и опять разошлись. Наши пошли вниз по Крещенскому спуску, к своим, а немцы завели мотоциклы и тронулись в противоположном направлении по проспекту Коминтерна (Ермака).

Что-то непонятное для обывателя витало над Новочеркасском. Только в районе паровозостроительного завода имени Буденного был слышен шум боя, это ополчение рабочих из собственноручно изготовленных минометов забрасывало минами немецких парашютистов, занявших Соцгород и пытавшихся помешать уничтожению оставшегося не эвакуированным оборудования завода. Именно захват целым и невредимым крупнейшего на Юге паровозостроительного завода и был главной целью парашютного десанта немцев.

На юго-западной окраине города, в районе мясокомбината было тихо и пустынно. Наши уже ушли, а немцы, в основном, не пришли! Тянулись часы ожидания. Хуже нет, чем ждать и догонять!

Сорокалетняя казачка стояла во дворе своего дома, на пригорке, с которого была видна дорога на Ростов и молилась! Совсем недавно почтальон принес ей извещение формы № 4, прозванное в народе «похоронкой», где было сказано, что: «Ваш муж Степан Степанович в бою за Социалистическую Родину, верный присяге, проявив геройство и мужество, погиб 7 июня 1942 года. Похоронен: г. Севастополь, Французское кладбище». Что оставалось делать вдове с двумя сыновьями-подростками, да еще в ожидании оккупации? Только молиться! Надежда еще теплилась в груди. Может, наши, как в 41-м, отобьют опять Ростов, а там, глядишь, и дальше погонят немчуру проклятую. Но нет!

В сопровождении нескольких мотоциклистов в город въехала пара больших грузовиков, которые стали останавливаться на каждом перекрестке. Из тентованных кузовов спрыгивало по несколько солдат, которые занимались не совсем понятным для жителей делом. По-хозяйски зайдя в каждый дом, ничего не спрашивая, никого не трогая, они, деловито осмотревшись, уходили, оставляя мелом на воротах запись в виде круга, треугольника, ромба, а также цифр в виде простой дроби, и шли к следующему дому.

Начались дни оккупации. Оказалось, что все эти «крестики-нолики» не что иное как шифр отдела квартирьеров полевой жандармерии. И войска, входившие в город, знали где, кому и сколько селиться на постой. К казачке Наталье на постой определили взвод фельдъегерской службы. Дело в том, что выше по улице был пустырь и там сделали стоянку мотоциклов, в основном без «люльки», и на них и днем и ночью вестовые выезжали, получив приказ. Приказы поступали по проводам и рации, связисты оккупировали комнату окнами внутрь двора, «главную залу» — комнату с окнами на улицу — под казарму, плюс караул на улице и на стоянке. Хозяйке же с сыновьями отвели место в коровнике. Когда немцы, как орда, въехали во двор, первая мысль, что пришла хозяйке в голову была такова: «Сейчас бурёнку забьют и сожрут». Оказалось, никак нет. К бурёнке оккупанты отнеслись как к личной собственности, заставив хозяйку ее кормить, поить, а вот доила она ее под присмотром пожилого немца, который следил за тем, чтоб ни одной капли молока хозяйка не утаила. И из 7-8 литров удоев ей с младшим сыном они оставляли только стакан.

Старшего сына арестовали буквально сразу после оккупации. В руках фашистов оказались списки учеников ФЗО (были такие училища фабрично-заводского обучения), где были адреса, а главное, даты рождения. Дело в том, что отправке на принудительные работы в Германию подлежали граждане СССР с 14 лет. Отличить разницу в 3-4 года у изможденного войной подростка визуально очень даже проблематично. А тут всё! И адрес, и имя, и возраст!

Ночью пришли полицаи. Наши, из местных. И за малым не нарвались на очередь из пулемета охраны. Дело в том, что «холоп» ведет себя всегда наглее «хозяина». И вот представьте – «картина маслом», как говорил герой одного известного фильма. Три урода с винтовками идут вверх по неосвещенной улице Крупской, не подозревая, что тот, кто им нужен, живет в особо охраняемом «объекте». На «объекте» все мирно спят и только охрана скучно мерзнет в ночной прохладе. Днем по улице ходил один охранник с автоматом, а ночью их было уже два и с пулеметом. Окрик на немецком полицаи не восприняли как явную угрозу, типа мы свои, хрена бояться, и начали выкрикивать тем в ноту изначально исковерканные немецкие слова, не связанные друг с другом по смыслу. Лучше бы помолчали! Вы поняли? А немцы нет! Для начала они выпустили очередь из автомата над головами дебилов и разбудили мирно спящих фронтовых товарищей, которые стрельбу восприняли как нападение «партизанен». И представьте себе два десятка «добрых фашистов», ногами вбивающих весь свой недосып в бока трех полицаев. Они бы их убили, если бы не «аусвайс» в руке одного из полицаев. Немецкий офицер, разобравшись что к чему, выдал им разрешение на арест 14-летнего Васи – немецкий порядок превыше всего. Сунул Васе на прощание пачку немецких галет в карман и дал в сопровождение автоматчика, не для того, чтобы Вася не сбежал, а для того, чтобы избитые и обозленные полицаи не убили его по дороге. (Забегая вперед, скажу, что Василий выжил, несмотря на каторжный труд, он вернулся домой в 1945-м).

Оккупанты не были «белыми и пушистыми», как это может показаться на первый взгляд. Они были прагматиками, и Вася был один из рабов, которых они пришли порабощать. Подростки Вася и Степа таскали воду от водоразборной колонки не только «попить-поесть», но и постирать на всех «хозяев жизни», что делала мать Наталья, а также помыться, а их было в среднем два десятка здоровенных «бугаев». Плюс еще нужно было поить корову, мыть полы и т.д.  Двенадцатилетний Степан не мог обеспечить такую потребность в воде, и немцы заставили носить воду для своих нужд и соседей. За непослушание не просто били, а били зрелищно, согнав к месту избиения всю округу жителей, а порой, войдя в раж, выхватывали из толпы стариков и глумились до устали. Выжить после этого удалось не многим.

Двенадцатилетний Степан не мог обеспечить такую потребность в воде, и немцы заставили носить воду для своих нужд и соседей. За непослушание не просто били, а били зрелищно, согнав к месту избиения всю округу жителей, а порой, войдя в раж, выхватывали из толпы стариков и глумились до устали. Выжить после этого удалось не многим.

В тюрьму, в районе кирпичных заводов, взяли не только выявленных подпольщиков, но и просто захваченных в облавах горожан. Зверски замученных, их даже не хоронили, а просто складывали штабелями в камерах. Рыть могилы в тридцатиградусный мороз в зиму 1942-1943-го год фашисты даже и не думали. Голод и холод косил новочеркасцев!

Рощу «Красная весна», заложенную в довоенные годы, не просто вырубили на дрова, выкорчевали буквально голыми руками, спасаясь от холода. Недостаток информации с фронтов угнетал, а ее получение было опасно для жизни. За несданный радиоприемник — расстрел. За не сданное охотничье ружье — расстрел. За химический карандаш — расстрел! Но все же народ к январю 1943-го года увидел перемены в самих оккупантах. Исчезли вальяжность и самодурство. И даже игра на баянах и губных гармошках сменила мажор на минор.

У казачки Натальи особых перемен не было, та же работа от зари до зари, те же хлопоты под присмотром «постояльцев». Вот только их заметно поубавилось. Были дни, когда ни одного мотоцикла не было на стоянке, только кто подъедет, тут же офицер отдает ему сумку, и тот уезжает. В один из таких дней офицер лет тридцати чистил свой «парабеллум» в горнице. Чистил долго и грустно, часто вздыхая. Решив, что дело закончено, офицер положил оружие на стол и вышел покурить. Подросток Степа, не выдержав соблазна, подошел и взял «парабеллум» в руку, прицелился через окно в трубу соседнего дома. Палец произвольно нажал на курок. Раздался выстрел! Подросток с перепугу уронил оружие, а вбежавший на выстрел офицер ударил Степку в челюсть, так что он, собрав своей задницей весь половик в гармошку, уткнулся головой в противоположную стенку. Немец, подбежав, начал охаживать его сапогами, как вдруг из соседней двери вбежала мать Наталья. В прыжке, влёт, она сбивает офицера с ног и, придавив к полу всем телом, начинает … целовать его! И скороговоркой причитает: «Не трожь мальца, не трожь, с дуру он, с дуру». Наверно, всего мог ожидать немецкий офицер, но не этого! Покраснев и кое-как выбравшись из-под Натальи, он начал орать что-то по-немецки, характерно постукивая себя кулаком по лбу (аналог русского покручивания указательным пальцем у виска). Наталья все поняла и, разведя руки в стороны, глупо бормотала: «Дура я, дура, знаю, знаю!». Немец плюнул и, забрав оружие, вышел во двор, громко хлопнув дверью.

Наталья ждала сурового наказания, но немцам было уже не до этого. Буквально через несколько дней, в ночь с 12 на 13 февраля зазвонил полевой телефон и немцы, буквально одеваясь на ходу, ломанулись к мотоциклам. Один солдат никак не мог найти свою суконную пилотку, которая надевалась у них под каску и, понимая, что в одной каске он отморозит себе не только уши, с жалким видом указал пальцем на натальин шерстяной платок. Офицер сдернул платок со спинки стула, бросил его в лицо солдата и громко выругался по-немецки.

Так и бежали оккупанты из Новочеркасска, кто в чем, а кто и в женском шерстяном платке!

Андрей Степаненко.

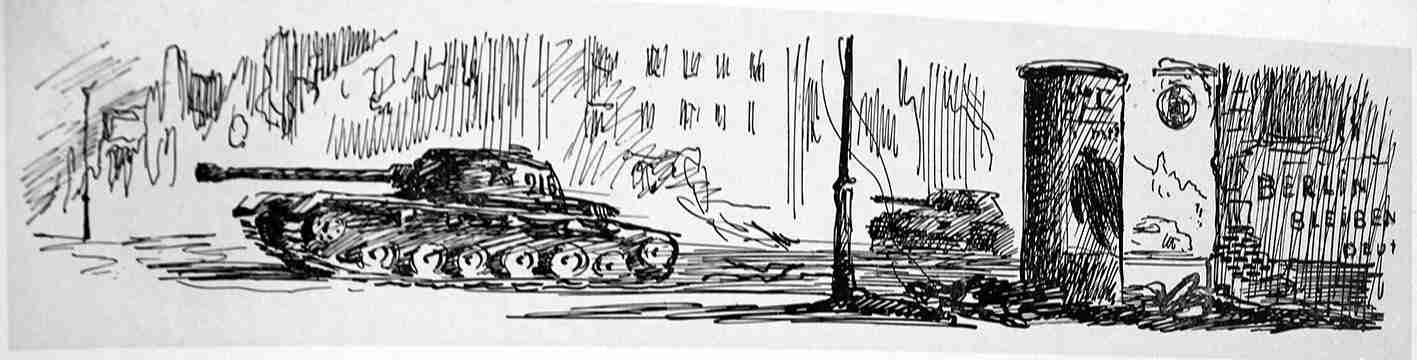

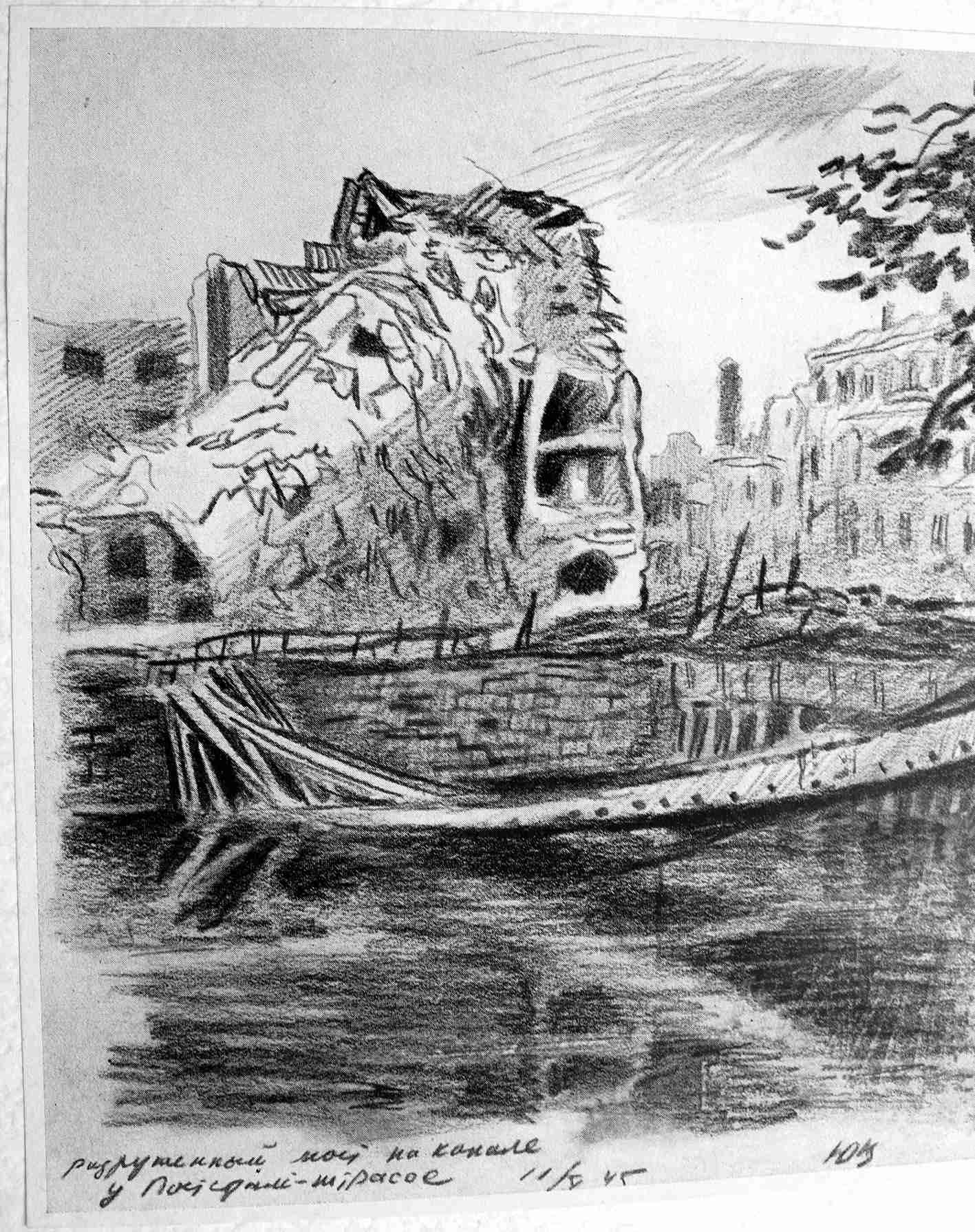

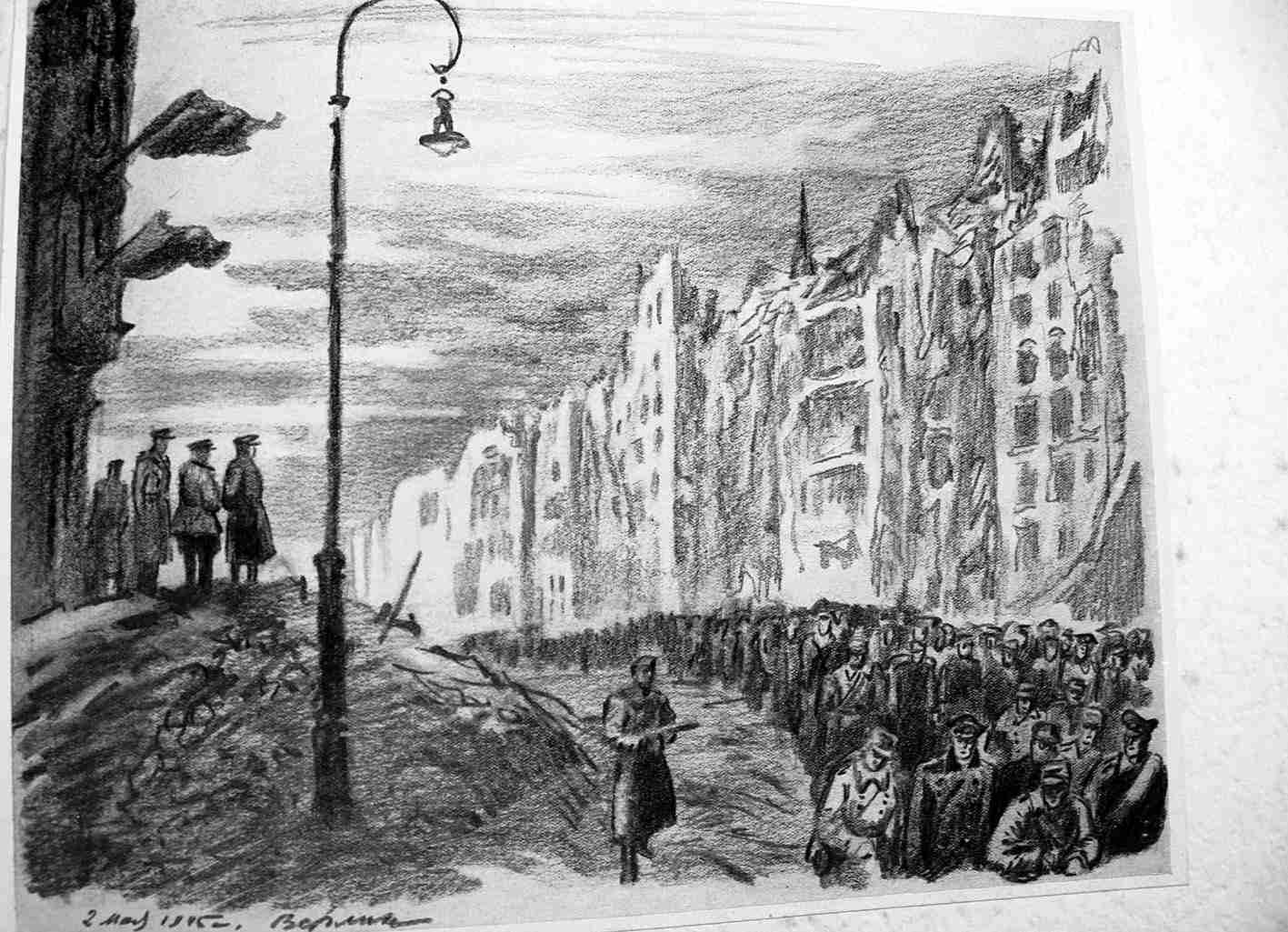

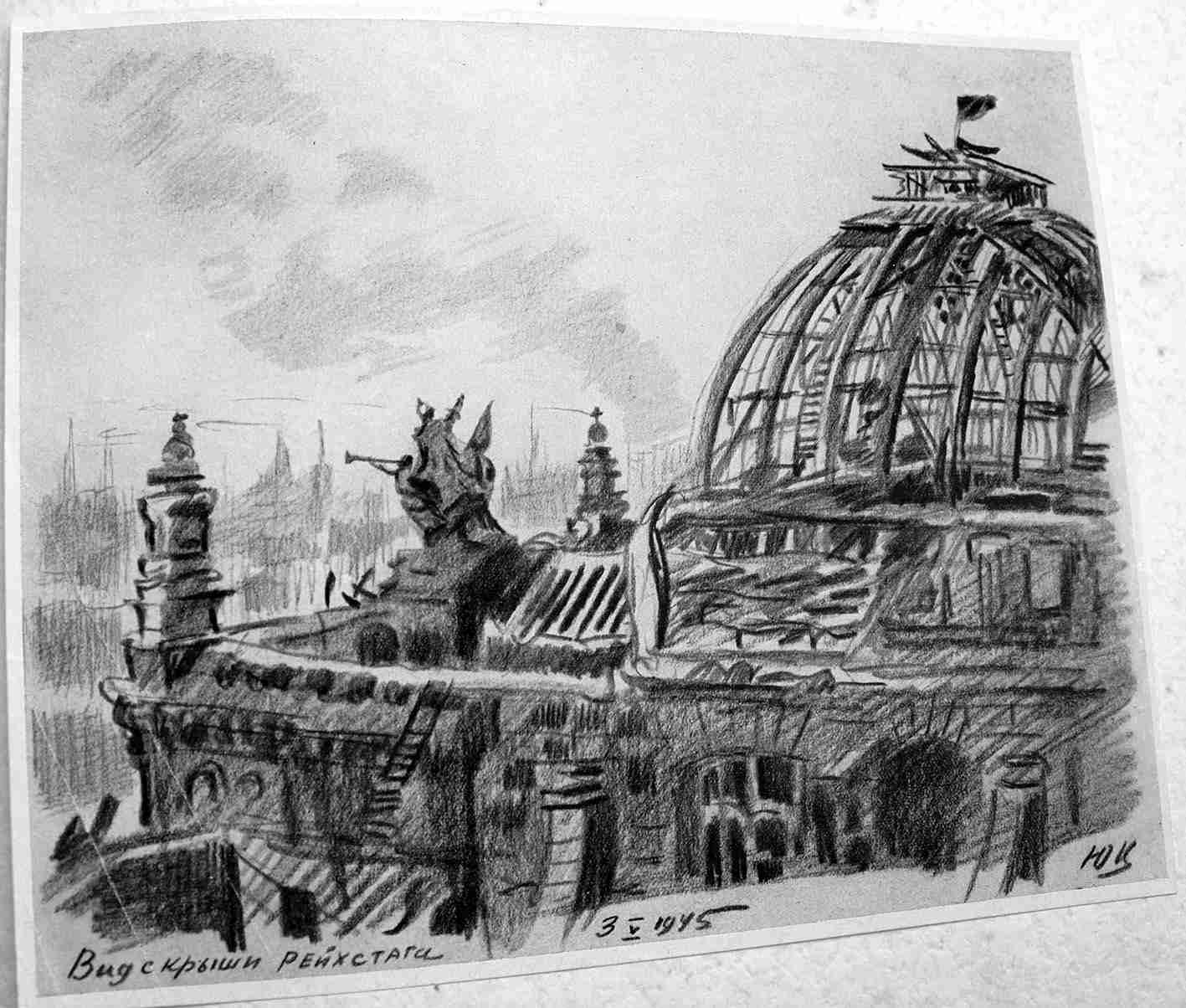

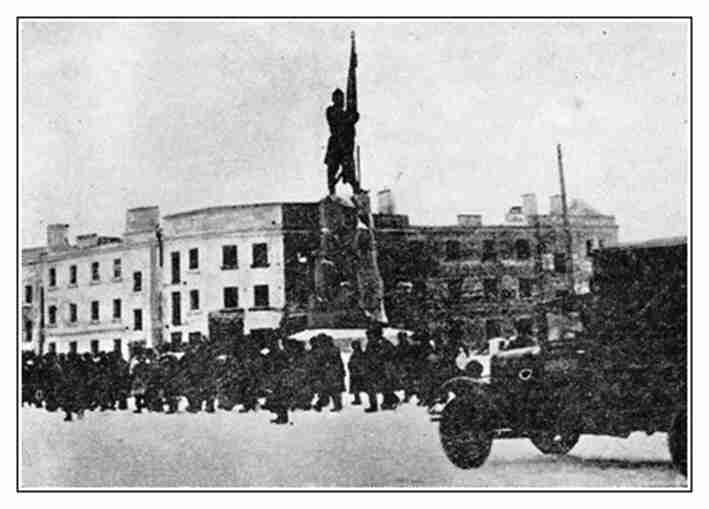

На снимках 1943-1943гг.: немцы в Новочеркасске – верхние 2 фото(пр. Платовский); подбитый танк на спуске Герцена; освобождение Новочеркасска – фото Э. Евзерихина. Празднование 41-й годовщины освобождения Новочеркасска 13 февраля 2014 года.

Использованы фотографии с форума Novocherkassk.net.