На актуальную тему: продолжаем разговор

В январе нынешнего года общественность города всколыхнулась по поводу ситуации, сложившейся вокруг воссозданного сарматского кургана «Садовый» и стоящей около него половецкой каменной бабы. Возникла опасность ликвидации и исчезновения памятников археологии и культуры.

Между тем в конце 2015 года был принят Федеральный закон от № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». На его основании археологические предметы, в т.ч. и каменные бабы, могут быть переданы в музеи страны до 01.09.16 года.

Музей истории донского казачества бережно хранит те памятники истории и археологии, которые находятся в его фондах. А взволновавшие людей артефакты, увы, расположены за его пределами. Поскольку неоднократно горожане звонили в учреждение, интересовались у сотрудников судьбой каменных баб, находящихся у бывшего ресторана «Сармат», историей их появления, значимостью этих памятников, мы решили посмотреть на эту ситуацию изнутри. Окунёмся в историю. Как появились каменные бабы на территории Новочеркасска?

Интерес к каменным истуканам появился очень давно. Ещё современники половцев поэт ХII века Низами и посол Папы римского Рубук писали о них в своих произведениях. Трижды упоминаются изваяния в «Книге Большому Чертежу» — первом известном большом своде географических и этнографических сведений о России и сопредельных государствах в ХVII веке.

Позднее данный вопрос вызывал большой интерес у русских учёных. В середине ХIХ века чиновник департамента внутренних дел России А.И. Пискарёв составил первую карту распространения каменных статуй, которая актуальна (!) у историков и поныне. В 1908 г. член московского археологического общества П.А. Уварова собрала перепись всех баб, находившихся в южных губерниях России. На тот момент их оказалось 1133 штуки. Выдающийся археолог конца XIX — начала XX вв. Н.И. Веселовский в 1915 г. издает свой труд «Современное состояние вопроса о «каменных бабах» или «Балбалах» и альбом с подробной фотофиксацией изваяний.

Не остаются в стороне от изучаемой темы донские учёные. Археолог и краевед А.Л. Крылов написал «Сведения о каменных бабах, находящихся в Области Войска Донского». Проявлял интерес к ним и первый директор музея истории донского казачества Х.И. Попов, занимавшийся сбором экспонатов для создаваемого музея.

В советское время уделять стали больше внимания происхождению каменных баб, нежели их изучению. В 1974 г. выходит монография С.А. Плетневой «Половецкие каменные изваяния», где указано их число — 1323 штуки.

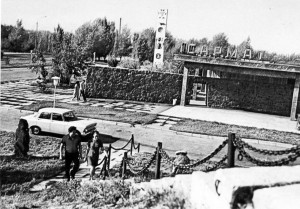

Каменные бабы у ресторана «Сармат».

Актуален этот вопрос и до сих пор. Современные учёные, краеведы, археологи изучают скульптуры, которые ещё где-то сохранились, уже хранятся или поступали в музеи на протяжении второй половины ХХ века. Например, в Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына собрана самая большая в мире коллекция половецких изваяний, включающая 69 экземпляров. А специалисты из Донецкого национального университета приезжали в Новочеркасск с целью исследования экспонатов, хранящихся в нашем музее, ведь в краеведческом музее Донецка имеется коллекция каменных скульптур.

Как видим, тема исследуется учёными. Каменные бабы, встречающиеся на огромных пространствах от юго-западной Азии до юго-восточной Европы, являются сакральными памятниками половцев ХІ-XIII века. Половцы, половчане, кыпчаки, куманы — кочевой народ тюркского происхождения. В начале XI века из Заволжья они продвинулись в причерноморские степи, вытеснив оттуда печенегов и торков. Затем пересекли Днепр и дошли до низовий Дуная, таким образом став хозяевами Великой Степи до Иртыша. Подвижность, этническая и языковая многоликость всегда отличали древние культуры районов этого региона. Эта многоплановость подразумевала процессы взаимовлияний, конфронтации и ассимиляции. Что и произошло при образовании Золотой Орды в середине XIII века с данным народом.

Каменные бабы в Александровском саду.

Половецкие статуи символизировали предков и ставились на высоких участках степи, водоразделах, курганных могильниках, которые иногда ограждались камнями. Их численность варьировалась от 2 до 20, часто около них совершались жертвоприношения. Собственно, этимология слова «баба», происходит от тюркского «балбал», что означает «пращур», «дед-отец». Женские статуи обозначали покровительниц семьи или рода. Несмотря на некоторую обобщенную функцию, все изображенные были когда-то конкретными лицами, им воздвигались памятники, и после их смерти они превращались в олицетворение предка. Часть статуй изначально раскрашивалась красным цветом. На двух изваяниях, находящихся в новочеркасском музее, краска сохранилась до сих пор.

Позже, когда степи были завоёваны русскими, статуи перетаскивали с курганов поближе к дорогам, и они служили уже дорожными знаками. Многие из них стали использовать для хозяйственных нужд, варварски разбивались, а некоторые свозились в качестве украшения в помещичьи усадьбы и сады. Известно, что богатые люди обладали желанием поставить у себя в саду каменную скульптуру, но, не имея возможности её найти, заказывали копию. Подобные экспонаты известны и встречаются в ряде музеев. В музее истории донского казачества и на территории города подделок нет.

Увы, пока не установлено, когда именно появились половецкие статуи в Новочеркасске. Кандидат исторических наук А.Л. Бойко в своей статье «Донской археолог А.Л. Крылов» упоминает о том, что в 1877 г. хранитель Дашковского этнографического музея в Москве Н.Г. Керцелли приехал в город собирать материалы для антропологической выставки, предъявив «открытый лист Министра Внутренних Дел» наказному атаману Н.А. Краснокутскому. Атаман не только содействовал организации раскопок и изготовлению слепков с каменных скульптур, находящихся в городском саду, но и «вдобавок предложил в подарок Комитету по устройству выставки одну каменную бабу по выбору».

Выходит, что к этому времени бабы в Александровском саду уже находились. Сколько их было на тот момент, не ясно. Известно, что в 1893 г. Государственный исторический музей располагал двумя статуями, привезёнными из Новочеркасска. В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона в 1895 г. в статье о казачьей столице сказано: «В центре Новочеркасска большой Александровский сад, в котором летний театр, летнее помещение дворянского собрания, несколько каменных баб…». Две из них, как указано в монографии Плетнёвой, привезены из окрестностей Гуково — это территория Войска Донского.

Документ, находящийся в архиве нашего музея, говорит нам о том, что в 1941 году его сотрудниками проведено обследование имевшихся в саду каменных статуй. Тогда их насчитывалось 8 штук! А вот уже к 1950 году осталось только 5. К тому же чуть погодя исчезло одно изваяние, оно было украдено.

В начале 70-х годов ХХ века три из оставшихся четырёх — 1 мужская и 2 женских статуи — перевезли к появившемуся на выезде из города ресторану «Сармат». Об этом мы смело можем судить по фотографиям того периода, хотя, возможно, каменных баб там было больше. Ресторан построили около воссозданного сарматского кургана «Садовый», при раскопках которого нашли много интересных находок, проливающих свет на историю, культуру и быт сарматов. Мотивы и сюжеты этих произведений искусств послужили основной тематикой в орнаментации стен и фронтона ресторана.

Одна статуя со временем тоже пропала, хотя имеются данные о том, что сейчас она служит украшением на даче. До недавнего времени каменных баб оставалось две, хотя ныне присутствует лишь одна. По словам представителей нынешних владельцев бывшего ресторана, отсутствующую забрали на реставрацию.

Итак, за сто с лишним лет в Новочеркасске для всеобщего обозрения памятников истории и археологии дожила лишь одна половецкая статуя, которую вандалы систематически пытаются изуродовать, раскрашивая красками.

Когда появились каменные бабы в музее? Скорее всего, в первые годы после его открытия. Профессор Н.И. Веселовский в своей брошюре «Мнимые каменные бабы», изданной в Петербурге в 1905 году, пишет: «В одной Донской области их зарегистрировано до 500 штук, среди которых, впрочем, немало поддельных, и малое количество их в музее объясняется недостатком энергии и средств на их собирание, а также нежеланием некоторых частных владельцев уступить свои, иногда очень любопытные экземпляры».

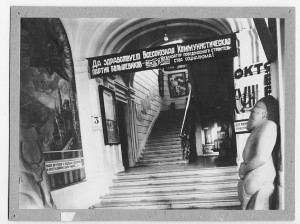

В пятом зале в 1912 году экспонировались 4 мужских и 3 женских изваяния. В 30-е годы несколько из них перенесли в холл музея, где они и находятся по сей день. В 1978 г. фондовую коллекцию дополнил ещё один интересный экземпляр, и сейчас она составляет 9 крупных каменных изваяний, из которых 6 мужских и 3 женских статуи, а также несколько обломков. Привезены они были из разных уголков донского края: станиц Вешенской, Владимировской, Калитвенской, хуторов Чернецкого, Кутейникова и других мест.

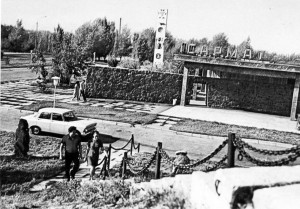

В 1969 году по инициативе директора Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия А.И. Потапенко сотрудником учреждения археологом Е.И. Савченко в Новочеркасск были доставлены 2 изваяния из хуторов Пухляковского и Каныгина Усть-Донецкого района. Их поместили около здания, где располагался тогда небольшой музей института. Сегодня они находятся на том же месте. Мужская статуя выполнена из песчаника, женская — из ракушечника

Старейшие типы статуй — плоские со слабой детализацией фигур или совсем без неё. Они впервые появились в половецкой степи приблизительно в первые десятилетия ХІ века. ХІІ век — век расцвета половецкой монументальной скульптуры и её распространения в Великой степи. Памятники, несомненно, выполняли профессиональные мастера. Наиболее распространенные материалы — серый песчаник (его удобно обрабатывать, он сравнительно мягкий), известняк, гранит. Встречались и деревянные статуи, но их мало, да и сохранность их очень плоха.

Среди экспонатов, хранящихся в музее, есть как распространённые, так и единичные экземпляры. Один из них имеет интересную деталь, которая встречается довольно редко — бородку-эспаньолку. У другого, относящегося ещё и к ранним типам, уникально выполнены нос и глаза. Обычно нос и брови изображаются сросшимися, Т-образными, здесь же они в виде петли.

Все половецкие статуи, как и их предшественники, посвящены предкам, прародителям, благополучию, плодородию. Мужчины и женщины изображались стоя и сидя, всегда с канонизированным положением рук с чашами для жертвоприношения или «угощения». Благодаря очень подробным изображениям можно точно представить костюмы, украшения, оружие, материальную и даже духовную жизнь степного народа.

В холле музея истории донского казачества.

Таким образом, мы выяснили, что на территории Новочеркасска вне музея находится три каменные бабы. Судьба их остаётся открытой. Музей готов принять их и обеспечить сохранность памятникам.

Для того, чтобы прикоснуться к вечности, ощутить её, нет нужды ехать на край земли. Вечность живёт вокруг нас. Наши курганы, каменные бабы — такие же уникальные памятники древности, как египетские пирамиды или руины древнегреческих храмов. И мы с вами — хранители этих памятников материальной и духовной культуры. В них заключены бесценные знания, которые не только помогают познать прошлое, но и понять настоящее, смысл человеческого бытия. А чтобы его понять, по меньшей мере, надо научиться охранять памятники истории и культуры.

У здания бывшего музея ВНИИВиВ

Александра Каледина, научный сотрудник музея истории донского казачества.

Фото из фондов НМИДК.