Культура

На минувшей неделе в Музее истории донского казачества побывала съёмочная группа телеканала «Культура». За 12 лет, прошедших после восстановления памятника архитектуры – Атаманского дворца, в котором проживали не только донские атаманы, но и прибывающие в Область Войска Донского российские императоры и великие князья, он стал очень притягательным историческим пространством. Сюда приезжают на экскурсии со всех уголков страны, полюбилось это место и кинематографистам всех мастей.

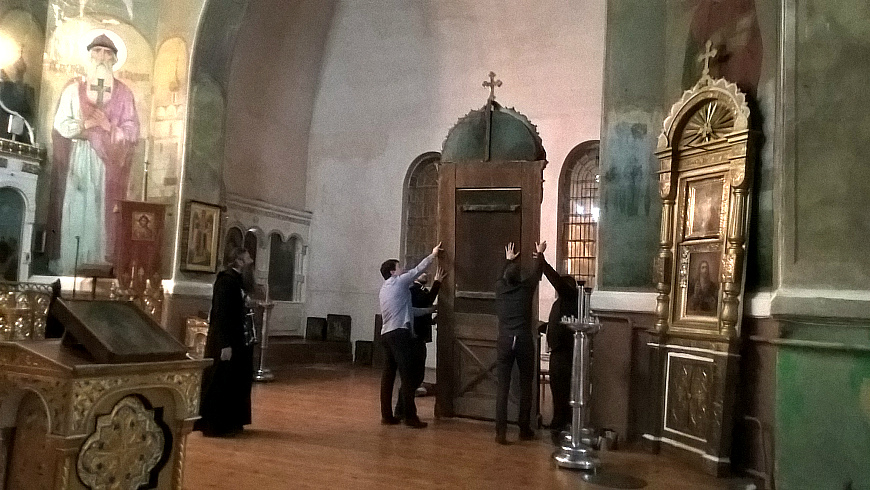

Я застала творческий коллектив Феликса Разумовского – автора и ведущего историко-просветительского цикла «Кто мы?», когда намеченное завершалось. И пока шло ещё обсуждение каких-то рабочих моментов, режиссёр с оператором выбирали нужный для ракурс съёмки, камера плыла за споро передвигающимся Разумовским то в одну, то в другую сторону, я без труда окунулась в события столетней давности… Атмосфера тому способствовала. Глядя на большой стол в центре Парадного зала дворца, который делила надвое старая карта Области Войска Донского, я видела склонённые над ней лица будущих добровольцев – доблестных бывших российских генералов… Стулья, стоящие в лёгком беспорядке по периметру стола, их они вот только что отодвинули, поднимаясь, чтобы прочертить схему маршрута создаваемой новой Русской Армии…

И вот мы с коллегой по творческому Союзу журналистов сидим по разные стороны этой карты, словно люди, которых судьба разбросала по разным сторонам, хотя думаем об одном и том же – судьбе нашего Отечества.

– Феликс Вельевич, вы – автор книг, телепередач, фильмов, можно сказать, одной темы. Но темы очень глубокой и разносторонней – истории русской цивилизации. С чего началось погружение в неё? «Кто мы?». Как возникла идея этого историко-просветительского цикла?

– История очень давняя. Первая программа вышла в начале в 1992 года. Только что было создано Российское телевидение, и там возник вопрос, который на прежнем телевидении даже не мог и появиться. Были программы о чём угодно – о животных, о кино и т.д., но не о русской истории. Понятно, что мы жили в обществе, где существовала идеология, а история – главный объект, на который она распространяется. Классовая борьба и всё! – так учили нас, начиная со школы и продолжая в институте… Теперь же возникла другая ситуация, другие реалии, и на Российском телевидении должна была появиться новая русская история. До этого на советском телевидении я делал просветительские передачи. Но такой большой и главное систематический проект, не от случая к случаю, не от даты к дате, был запущен впервые.

Естественно, что подход должен быть совершенно другой, и для меня другая русская история началась с того, что я как человек, закончивший Московский архитектурный институт, пытался разобраться, в чём прелесть старого русского города, чем он так красив? Понятно, что у нас от старых русских городов мало что осталось в настоящий момент. Не только Суздаль, я помню ещё 30-40-летней давности Тарусу, Каширу, Серпухов – города на Оке, Поленово. Очень красивые места. В чём красота? В маленьком русском городе отдельные деревянные домики, деревянные заборы, церкви — все были тогда изуродованы…

– Думаю, что красота – в пространстве, которое вокруг нас…

– Вот! Как-то размышляя на эту тему и изучая её, стал заниматься таким понятием, как Русская земля. Что это такое? XIII век и «Слово о погибели русской земли» – плач по утраченному величию Русской земли после нашествия хана Батыя. Почему? Как? Всё началось с красоты. Почему Русская земля была так красива? После катастрофы, происшедшей 100 лет назад и до сегодняшнего дня, она на самом деле изуродована. Мы можем прийти в Третьяковскую галерею в зал Левитана и увидеть, как она выглядела. Или посмотреть в интернете серию материалов Прокудина-Горского о России начала ХХ века. Тот мир выглядит замечательно. Есть на фото какие-то места совсем бедные. Это неважно – бедные или богатые, но всё красиво! Очевидно, что это – главное! Если от этого отталкиваться, всё остальное будет понятно.

– Ваше погружение в историю русской цивилизации началось с профессии архитектора. Вы руководили группой по исторической реконструкции малых городов, разрабатывали методику изучения и сохранения их исторического облика. Как с этой точки зрения оцениваете бывшую столицу донского казачества?

– Сказать, что ничего не осталось от прежнего Новочеркасска, значит занять радикальную позицию. Остались отдельные уголки. Но в целом, это касается не только вашего города, наша главная беда – мы не умеем сохранять своё наследие. Не умеем и всё.

– Может, мы не особенно стремимся, не хотим?

– Всё взаимосвязано. Если бы хотели, научились бы и умели бы. Понятно, почему это произошло. 100 лет назад было объявлено, что нам надо всё разрушить. И мы занялись насилием – весь свой мир разрушили. Это Вавилон, и об этом в Библии сказано, что Вавилонскую башню с земли до неба – некой области счастья человека – построить невозможно, она рухнет.

Так, как выглядят наши города, наша земля, в Европе не выглядит ни одна страна. Этот момент всегда с такой скорбью и печалью отмечаешь. Даже во Франции есть маленькие городки, застроенные древними деревянными домами ХХVI века. Они сохраняются. И дело не только в законодательстве. Там сохранилась некая традиция, которую не перешибли даже французские революции. Этим отличается, кстати, произошедшее в 1917-м году, от европейских революций. Которые никогда не ставили вопрос о национальном предательстве, чтобы уничтожить всё французское, чтобы самой Франции вообще не было, вместо Отечества – какой-то союз советских социалистических республик… Это очень разные явления. Думаю, мы подходим к осмыслению данной проблемы. На каких-то задворках и среди постоянно модернизируемого пространства жить совершенно невозможно.

– Когда смотришь ваши передачи, создается впечатление, что вы не просто отправляете человека в путешествие по страницам нашей истории, но и побуждаете его вести диалог с самим собой, задавать себе вопросы и искать на них ответы, отличные от тех, которые стали для нас привычными…

– Здесь вы коснулись сверхзадачи программы: запустить в человеке его внутреннее «я». «Красный проект» создания нового человека закончился крахом – это не реальная задача! Нового человека создать невозможно! Всё, что мы умеем делать, всё, что у нас получается, всё, что объединяет нас с другими людьми, это – некая традиция. Если она будет каким-то образом пресечена, люди ничего не смогут сделать. Что такое традиция? Идентичность, стереотип образов и норм поведения, предшествующий опыт. То есть, я имею самое прямое отношение к тому, что произошло 100, 200, 300 лет тому назад, так как это – тоже моя жизнь. Если появляется данное ощущение, то тогда мы начинаем, что называется, приходить в себя…

– Перестаём быть сторонними наблюдателями того, что было до нас…

– Создать ощущение причастности к тому, что происходило с нашим народом – это главное дело программы. Мы можем говорить о чём угодно – о революции, о войнах, о реформах. Главное в нём то, что эти все события произошли с нашими предками, с нами. Это наш опыт. И это главное.

– Ваш приезд на Дон связан со съёмками очередной программы, рассказывающей о событиях 1917 года? Гражданскую войну, прежде всего, ассоциируют с Доном, с реакционным казачеством, белой гвардией, ведь Добровольческая Армия рождалась в Новочеркасске.

– Если представлять то, что произошло в 1917-м году, не как прорыв в светлое будущее, создать-то новый мир не удалось, а представлять как трагедию, ведь было разрушение, то в этом контексте совершенно уникальна роль людей, которые не захотели смириться с той катастрофой, не захотели принять правила игры, предложенные большевиками. А большевики по сути дела развязали гражданскую войну. Они сами об этом говорили весь 1918-й год. После разгона Учредительного собрания в январе так и заявили, что мы делаем то, чего никогда ни одно правительство в мире не делало и делать не будет: мы ведем гражданскую войну.

– Со школьных времён очень хорошо известна ленинская фраза: «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую».

– Совершенно верно. Такая задача была поставлена ещё в 1914 году, когда началась Первая мировая. Были люди, на которых потом лживым порядком повесили вину за гражданскую войну, якобы они развязали её, эти эксплуататорские классы, которые захотели взять реванш. Совершеннейшая ложь. Те люди как раз боролись за то, чтобы сохранить хоть что-то в этом русском мире. На самом деле то, что накопила нация, и есть её главное богатство. Сначала уничтожили предпринимательский слой, затем русское офицерство, потом дойдёт и до крестьянства, а борьба с церковью – это же полное уничтожение русского мира. Так вот, те люди уже через месяц-два поняли, что надо действовать.

В «Ледяном» кубанском походе» мы пытаемся понять, что это были за личности, что их объединяло, а что разъединяло. Почему на их пути были и победы, и поражения? Почему они, в конце концов, проиграли? У нас в стране по поводу белого движения были такие диаметрально противоположные мнения. Поначалу в советское время повесили ярлыки: «плохие», «эксплуататоры», а затем в начале 90-х зазвучали песни про поручика Голицына. Как случилось, что во время всеобщего развала казачество Дона и не только перестало быть казачеством? Что такое казак? Это человек, который служит законной власти! А казачество перестало служить. А вот те люди пошли в «Ледяной» поход, т.е. фактически в никуда. Вспомнить их, их дела на самом деле очень важно.

– Что конкретно снимали в Атаманском дворце?

– Эпизоды, связанные с судьбой атамана Каледина. А он, безусловно, один из создателей белого движения. Дал возможность сформироваться, зародиться белому делу в казачьей столице. В истории Новочеркасск навсегда связан с этим событием и с памятью о нём.

Каледин – герой Первой мировой. Но эта война в советской историографии была вычищена. Потому что большевики завершили её предательством. Россия по всем параметрам должна была быть страной победителей, участницей Версальского мира, основные тяготы достались ей, она их вынесла. А в результате подписали похабный Брестский мир. А из всей войны осталось одно событие, да и то названное Брусиловским прорывом, потому что Брусилов сделал предательский ход, перейдя на сторону красных.

– Когда мы увидим отснятое в Новочеркасске?

– Четыре выпуска февральской программы «Кто мы?» расскажут о «Ледяном» кубанском походе. Знаете, дело ведь не только в том, что происходило с добровольцами во время похода по кубанским степям. Надо понять, что это были за люди, какой у них был опыт. Кто такой Корнилов? Февралист, генерал, ходивший с красным революционным бантом. Это нельзя сбрасывать со счетов. Также и Деникин – неоднозначная личность. Историческая картина не пишется чёрными или белыми красками, цветов гораздо больше. Большевики приучили нас, что есть только эксплуататоры и эксплуатируемые, одни плохие, другие хорошие. Это жуткая ахинея, не имеющая к жизни никакого отношения. Если бы всё было так, то создать страну с таким колоссальным потенциалом, как Россия, было бы невозможно. Все бы только и делали, что резали друг друга. Заниматься этим мы стали только в 1917-м году.

Борьба с кулаками и комитеты бедноты – это эпизоды войны с русским крестьянством, основой населения нашего страны. Сегодня совершенно очевидно, началась какая-то идеализация советского времени, коммунистических идей. Это беда, мы продолжаем плутать в пространстве истории.

– Зрительские отклики. О чём они говорят? Этот год в определённой степени для программы «Кто мы?» знаковый. Четверть века, как она появилась в эфире Российского телевидения и 20 лет выходит на канале «Культура».

– Не все в восторге и не все смотрят программу. Но есть русские люди, кому она интересна, кому очень важны рассматриваемые вопросы. Что произошло 25 лет назад с нами в период либеральной революции? Вот у Солженицына есть работа «Как обустроить Россию». Можно соглашаться с тем, что предлагает, можно обсуждать, а можно и нет. Дело в другом. Вопрос поставлен правильно: как обустроить? Как жить дальше? Мы не стали решать эту проблему, а встроились в западную цивилизацию, причём в момент её очевидной исторической деградации, ухода. Она явно как-то сходит на нет. Мы не можем стать европейцами, хоть расшибёмся в лепёшку. Мы совершенно другие. У них свой опыт, у нас свой, не лучше и не хуже, а свой. У китайцев, у японцев и т.д. – свой. Это и называется цивилизацией – свой опыт.

– Программа, на мой взгляд, помогает осмыслить происшедшее. Мы как-то в большинстве своём не очень сосредоточились на том, чтобы восстановить свой опыт и традицию.

– Такие мысли в головах сами не появляются. Ничего не возникает само по себе. Человек должен быть приучен, воспитан. Мы пока не смогли. Живём со знанием ложной конструкции – свели гражданскую войну в противостояние белых и красных. Чистая советская идеология. «Красному колесу» противостояла вся Россия. Но если дворянство и офицерство могло уйти в эмиграцию, хотя и непросто это было, то церковь пострадала больше всех. Что творилось с теми, кто не отказывался от веры? Закапывали живьём. Это была война с Россией, с русским миром. Она должна была закончиться, но, увы, продолжается. Мы никак не можем демонтировать эту советскую конструкцию – всё белые да красные. Свидетельства – весь сегодняшний развал вокруг, печально и безотрадно выглядящие наши старые города. Есть ведь такие вещи, которые являются абсолютно верными критериями. Нормальная страна так выглядеть не может. Вот и всё. Это следствие того, что мы продолжаем с Россией бороться.

– Какие прогнозы у вас на этот счёт?

– Я не могу сказать с оптимизмом, что всё будет нормально. Я могу сказать, что у нас есть все возможности для этого. Русская культура принадлежит к числу немногих мировых культур, которые можно по пальцам одной руки перечислить. Мы и наши предки создали целый мир! Почему к России тянутся народы, если только им мозги не промыли современные политтехнологи? Посмотрите на Российскую империю. Это большевики повесили ярлык «тюрьма народов», эту мысль они подхватили у одного французского прохиндея первой трети ХIХ века, де Кюстина.

Он приехал в Россию незадолго до Крымской войны – это наше очередное столкновение с Европой. Европейцы к нашей стране относятся очень ревниво и пытаются и нашу жизнь, и нашу культуру уничтожить. Возникает такая ситуация, как Крымская война. Эти столкновения на Западе готовятся информационно, описывая нас карикатурно. Миссия француза в этом и заключалась. Ничего за три месяца не понял о нас – ясно по его книге. Побывал в Сергиевской Лавре – нашей главной святыне, ни строчки ни об этом, ни о Сергии не написал, зато упомянул, что в гостинице клопы. Вот и весь уровень освещения русской жизни. В постсоветское время, в 1991-м, когда началась либеральная революция, эту книгу переиздали в России. Мы до сих пор находимся на таких странных качелях и в таком помрачении, так как готовы этого француза взять в учителя…

Поэтому будем продолжать в своей исторической передаче рассказывать о сложности русского мира. О его богатстве и красоте. О том, что мы потеряли и что нам необходимо возродить. О том, кто мы на самом деле.

– Желаю программе долголетия, прочности и чтобы её ничего не раскачало.

– Спасибо.

Женета Гридасова.

Фото из архива НМИДК.