(Начало наших публикаций, посвященных 100-летию рождения в Новочеркасске Добровольческой армии читайте в «ЧЛ» №№ 43-44, 46).

Менее двух месяцев понадобилось, чтобы небольшая группа офицеров, юнкеров, кадет, студентов приехавших в Новочеркасск по зову долга и сплочённых волей и опытом пожилого генерала, превратилась в настоящую армию, известную всей России. Пожалуй, уникальный случай в военной истории: создание армии-идеи, армии–мечты, практически с нуля.

С миру по нитке

Алексеевская организация увеличивалась с каждым днём. По словам А. Лукомского, «в среднем в день приезжало и записывалось в ряды армии 75-80 добровольцев».

Л. Половцов: «Прибывали добровольцы и из соседних местностей — оборванные, без белья, без сапог, в каких-то опорках. Их надо было разместить, одеть, обуть и накормить; а денег было мало».

У авторов воспоминаний приводятся различные цифры пожертвований, поступающих для поддержки Алексеевской организации. Дочь генерала А.И. Деникина Марина Антоновна Грей пишет: «Тайной московской организации удалось собрать 8 миллионов рублей; местные пожертвования составили 2 миллиона. Прибывшие в Новочеркасск представители французской и британской военных миссий обещали 100 миллионов рублей. Лишь англичане сдержали слово… несколько месяцев позднее. Незначительную сумму согласилось предоставить правительство Дона. Вывернул все свои карманы также и Каледин».

Л. Половцев: «Запасов для дальнейшего формирования не было никаких. Не было и главного — денег, так как союзники не исполнили своего обещания».

М. Нестерович–Берг: «Я рассказала (Гучкову) детально, какие у меня средства, и что сегодня же еду (из Москвы) обратно на Дон, с большой партией офицеров. Он вышел на минуту и принес мне 5000 рублей.

Я была поражена столь малой суммой. Гучков заявил, что денег у него больше нет, но что он постарается приготовить».

Денег катастрофически не хватало. В иные дни судьба Алексеевской организации буквально висела на волоске. Но в ситуации с нехваткой обмундирования не всё зависело только от их наличия.

Я. Лисовой: «Что касается снаряжения, то вопрос этот значительно обострился вследствие общего тогда недостатка этого сорта имущества в местных складах войска донского. Быстрый рост сил организации и особенно прибытие фронтовых казачьих частей исчерпали источники. Собственно, дело снабжения в ноябре месяце сосредоточено было в войсковом штабе, и участие атамана (Каледина) выражалось в той иной санкции по вопросам особой важности, и нужно быть справедливым, — раз дело касалось добровольческой армии — разрешение вопроса всегда было благоприятное».

Впрочем, Мария Нестерович-Берг дополняет это оптимистическое заявление реальными фактами: «— Пойдемте к Каледину, — предложил Дорофеев, — плохо с донцами, очень плохо, не хотят драться против большевиков. А то вот вчера обратился генерал Алексеев к Каледину с просьбой выдать обмундировку для добровольцев. Что же вы думаете? Каледин ответил: «Не могу, у нас у самих в войске малый запас». Тут и Каледин не хозяин — войсковой Круг. Пришел, наконец, приказ атамана — взять из юнкерского училища немного полушубков и гимнастерок. Так представьте себе: юнкера бурю подняли».

Столкнувшись с неисполнением приказов донского атамана, молодой армии пришлось решать проблему весьма оригинальным способом.

Л. Половцов: «На помощь хозяйственной части пришли жёны добровольческих вождей и городские дамы. С утра до вечера бегали они по городу, собирали бельё, одежду, обувь, скупали, торгуясь до хрипоты, на базарах тёплые носки и перчатки, и вообще оказывали колоссальные услуги армии в хозяйственной её жизни. Но, несмотря на все усилия, дело обмундирования армии продвигалось медленно, так как главное, а именно казённое имущество, захватывали казаки и лишь случайно попадало оно в руки добровольцев».

М. Нестерович-Берг: «Заглянул какой-то полковник и рассказал, что объезжал караулы: люди замерзают в гимнастерках и рваных сапогах, необходимо послать сейчас же теплых вещей. Полковник Кириенко заявил, что исполнить это нет никакой возможности: одежды нет.

Рассказ взволновал меня. Я попросила пришедшего полковника обождать, обещая через полчаса привезти хоть немного вещей. Поехала в магазин и купила 10 теплых фуфаек, 20 пар шерстяных носков, 20 пар перчаток и 30 пар сапог. За все заплатила 3500 рублей. Вещи передала полковнику Матвееву и Козину, заведующему хозяйством полка, прося сейчас же все разослать в караулы. Больше купить я не могла, ничего другого не нашла в Новочеркасске».

О семьях далёких и близких

Многие офицеры, вступившие в Алексеевскую организацию, оставили свои семьи практически без средств к существованию. И помочь ничем не могли, ведь в первое время жалование не выплачивалось. А ещё газеты подбрасывали ежедневные кошмарные новости, из захваченных большевиками районов России.

М. Нестерович-Берг: «Полковник Дорофеев не переставал говорить об ужасном положении офицеров: «— Знаете, Марья Антоновна, офицеры приходят ко мне, прося одолжить хотя бы 50 копеек на папиросы, а у меня у самого ни копейки за душой. Сам бежал на Дон в чужом костюме, со ста рублями.

Думаю, нелегко было полковнику признаваться мне, двадцатилетней девушке, в этой нужде… Я уговорила его принять от меня тысячу рублей для себя лично; еще 4000 я передала ему для раздачи самым бедным офицерам.

… Я ушла в гостиницу. Было около часу ночи. Но тут ждала меня группа офицеров, просивших выслушать их, — нельзя же было отказать!.. То, что я услышала, было поистине ужасом. Все говорили одно и то же, умоляя помочь брошенным семьям. Я пообещала сделать все, что смогу.

— А теперь, — продолжала я, — давайте поговорим о вас самих, господа офицеры. Вы тоже в тяжелом положении; ведь здесь жалованья пока не платят. Много не могу, но вот возьмите до поры до времени… по 150 рублей.

Приходили офицеры с разными просьбами и письмами к родным. Всех писем набралось несколько сот в разные концы России, их предстояло опустить в московские ящики.

Я попросила у полковника Дорофеева список оставшихся семей офицеров и обещала высылать им пособие каждый месяц, набралось всего 320 фамилий.

… Дома (в Москве) я просидела до 5 часов утра, распределяя пособия семьям офицеров по спискам. Всего тогда было выплачено 32 000 рублей в разные концы России.

Семья генерала Алексеева в ноябре находилась в Новочеркасске. Супруга – Анна Николаевна «несла службу» в хозяйственной части армии, дочери стали добровольными сёстрами милосердия в городских лазаретах.

На Ермаковском проспекте в небольшом доме поселились в ожидании главы семьи — Генерального штаба генерал-лейтенанта Корнилова его жена – Таисия Владимировна, сын Юрий, дочь Наталья, как и дочери М.В. Алексеева ставшая сестрой милосердия. Впоследствии Наталья Лавровна вышла замуж за адъютанта генерала Алексеева А.Г. Шапрона дю Ларре, произведённого к тому времени в генерал-майоры. Они уехали в эмиграцию и жили в Англии, затем в Бельгии.

О. Розов: «Несмотря на возраст – а ему шёл уже 59-й год, генерал Шапрон (с началом Великой Отечественной войны) подал прошение о вступлении в Красную армию, чтобы с оружием в руках защищать Россию. Наталья Лавровна пожелала стать сестрой милосердия в советском госпитале. Но их просьбы не были услышаны – в Советскую Россию их не приняли…».

Генерального штаба генерал-лейтенант Деникин, приехавший в Новочеркасск 22 ноября вместе с генерал-майором Романовским (с декабря начальник строевого отдела штаба армии) и генерал-лейтенантом Марковым (назначен начальником штаба командующего добровольческими войсками) помимо участия в формировании Добровольческой армии, занялся созданием собственной семьи. Его невеста – Ксения Чиж, которую все домашние звали Асей, была знакома ему уже двадцать пять лет! Дело в том, что, будучи молодым офицером, Антон Иванович побывал на крестинах Ксении, внимательно следил за её жизнью, а предложение сделал только в 1916 году.

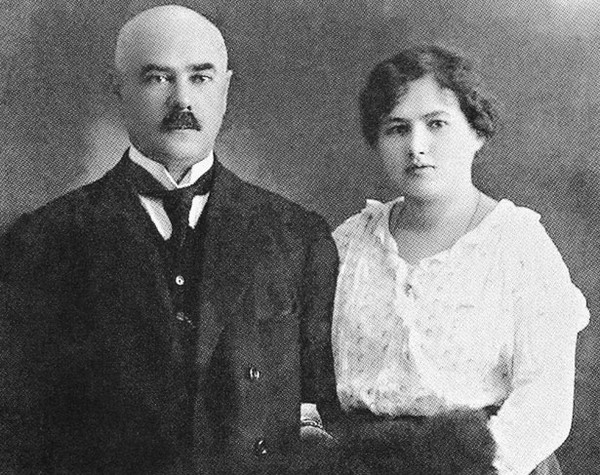

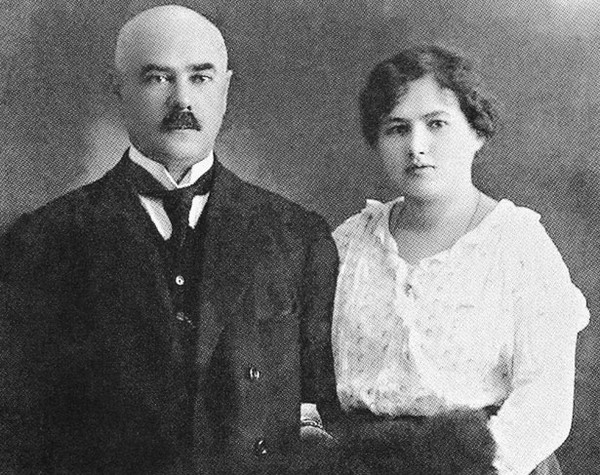

Антон Деникин и Ксения Чиж

М.А. Грей: «Деникину оставалось также решить проблему личного характера. Ася приехала в Новочеркасск. Ее путешествие прошло без приключений благодаря миловидному личику и подлинным документам. Осторожность требовала, чтобы она сохранила прежнюю фамилию и считалась незамужней. Но Деникин полагал, что он и так уже долго ждал, и хотел привезти на Кубань не невесту, а законную жену. Он больше не желал откладывать свадьбу.

Ася давно мечтала увидеть себя в прекрасном белом платье, длинной вуали и с букетом цветов. Но об этом нечего было и думать. И не только из-за отсутствия времени и денег: свадьба должна была пройти незамеченной. Весь гардероб Аси состоял из изрядно поношенного дорожного костюма. Госпожа Каледина, взятая в наперсницы, предложила ей широкую юбку и белую, украшенную цветами блузку. Но Каледина оказалась худенькой и высокой, рост же Аси не превышал 1,58 метра…

Юбку пришлось укоротить, широкая муфта венчавшейся скрывала слишком длинные рукава блузки. Чтобы запечатлеть на память этот день, решили пойти сфотографироваться.

Добровольцы в лазаретах

Л. Половцов: «С помощью дам были устроены лазареты, в которых они служили и сёстрами и сиделками, конечно, безвозмездно. Медицинская часть была значительно пополнена благодаря санитарному поезду Императрицы Александры Фёдоровны; этот поезд подогнал к Ростову каким-то искусным маневром А.И. Гучков».

Об этом «манёвре» бывшего военного и морского министра Временного правительства рассказывает Мария Нестерович-Берг: « — Писать ничего не буду, — продолжал Гучков, — а прошу передать на словах Каледину, что в Новочеркасск прибудет санитарный поезд номер 4 из Ставки (из Могилева) с запасами медикаментов и перевязочным материалом на полтора миллиона рублей. Заведует поездом мой зять Карпов, а сестрой милосердия едет моя дочь. Поезд вышел из Могилева, будто бы направляясь на Кавказский фронт, так что путь его — через Новочеркасск. Там он и останется…».

Мне не удалось найти сведений о создании и работе специальных лазаретов для воинов-добровольцев. Вероятно, состоялось распоряжение Войскового правительства принимать раненых из Алексеевской организации или у Половцова речь идёт об отдельных койках в уже действующих городских лазаретах, финансируемых из средств Алексеевской организации или сочувствующих ей патриотов. Это широко распространённая практика ещё с 1914 года, когда за счёт различных общественных и профессиональных организаций и союзов, учебных заведений, частных лиц расширялась эффективная врачебная помощь раненым. В своих воспоминаниях несколько «алексеевцев» прямо на это указывают.

В. Ларионов: «На узкой улице машина остановилась. Над лампой виднелась вывеска: «Больница Общества Донских Врачей» (здание БСМП на ул. Красноармейской). «Еще раненые! — раздался женский голос. — Санитары, давайте носилки!».

«С вокзала в Новочеркасске я, юнкер–артиллерист Николай Прюц, раненный в бою, был в полубессознательном состоянии перевезен в какой-то бывший лазарет, находившийся у одного базара (лазарет в помещении дешёвой столовой им. Максимович, бывшее здание хлебозавода на углу Михайловской и Энергетической улиц). Потом я узнал, что меня, как раненного в голову, считали как будто уже безнадежным и просто положили в пустой лазарет. Здесь я лежал всю ночь без медицинской помощи. На следующее утро появился молодой врач, осмотрел и перевязал мою рану. Появилась также одна пожилая сестра милосердия, очень серьезная, милая дама. Она проявляла исключительную заботу о раненых. У меня остались о ней наилучшие воспоминания. Вскоре наш небольшой лазарет наполнился ранеными. Уход был хороший, и кормили нас отлично».

А. Векслер: «Прихожу в себя в госпитале, в Новочеркасске, с мучительной головной болью. Левая рука как свинцовая, еле двигается. Жена атамана Каледина обходит раненых и благословляет их маленькими серебряными солдатскими крестиками».

В. Ларионов: «Высокая температура держалась долго, мой организм отчаянно боролся со смертью. Добровольная сестра милосердия, дочь Верховного Главнокомандующего генерала Алексеева, Клавдия Михайловна Алексеева, была моим ангелом–хранителем, дни и долгие вечера боролась она за мою жизнь. Всегда бодрая, энергичная, она не отступала перед трудностями жизни, и, глядя на нее, верилось в лучшее будущее и в конечную победу.

Ее младшая сестра, Вера Михайловна, такая же идейная и целеустремленная, готовая жертвовать всем для раненого, просиживала ночи над тяжело раненным юнкером Малькевичем, стараясь его спасти.

Третьей добровольной сестрой нашей палаты была дочь генерала Корнилова, Наталия Лавровна. Красавица-блондинка с изумительно нежной кожей и очаровательной улыбкой, открывавшей жемчуг ровных зубов. Наталия Лавровна не скрывала, что она республиканка. «Как и мой папа», — говорила она, улыбаясь. Эти ее слова приводили в ярость лежавших в нашей палате двух гардемаринов Морского училища Сербинова и Клитина, ярых монархистов. Оба жаловались Клавдии Михайловне и просили ее устроить так, чтобы Наталия Лавровна за ними больше не ухаживала. (Уже тогда намечался раскол среди приехавших добровольцев, делившихся идейно на «монархистов» и «республиканцев», ожидавших приезда генерала Корнилова)».

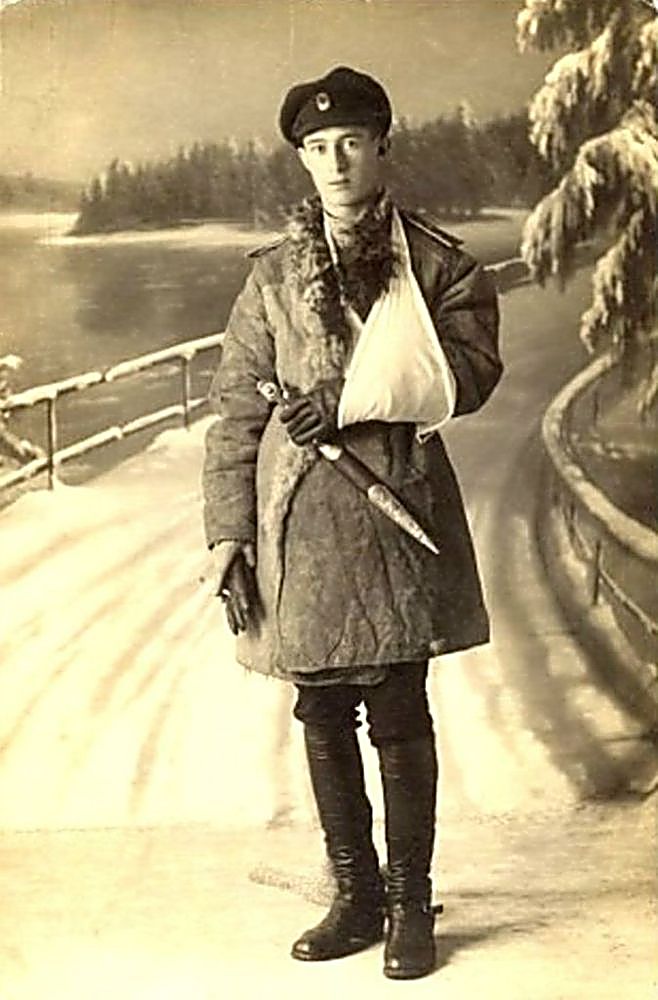

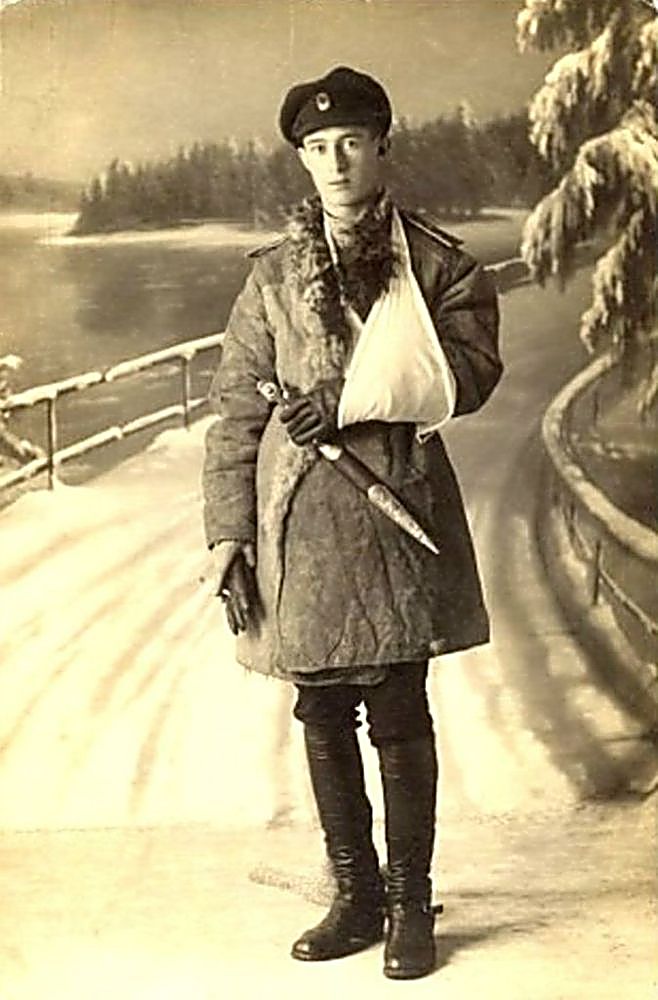

Юнкер В. Ларионов

Очень важное замечание автора воспоминаний. Юношеский максимализм двух гардемаринов-монархистов отражает действительно существовавшую и прогрессирующую проблему в рядах Алексеевской организации. Как отмечал лидер кадетской партии П.Н. Милюков, среди собравшихся на Дону офицеров не менее 80 процентов были монархистами. За что борется эта армия, какие цели, кроме сопротивления большевизму преследует? Эти вопросы всё чаще звучали в кулуарах Донской власти.

«Добровольческую армию купить нельзя»

Н. Львов: «Донское правительство решило пригласить генерала Алексеева, чтобы он лично мог дать исчерпывающий ответ для успокоения общественного мнения. На совещании, происходившем (31 декабря 1917 г.) в Новочеркасске, присутствовали члены донского правительства, в том числе и от крестьянства. Здесь находился также и эмиссар ростовской думы, один из наиболее подозрительно относившихся к добровольцам.

Генерал Алексеев объяснил, что члены армии при вступлении дают подписку не принимать участия в политике и в политической пропаганде. Средства частью добываются путем пожертвований, частью от союзников. После последнего заявления ведший допрос председатель спросил:

— Скажите, пожалуйста, генерал, даете ли вы какие-либо обязательства, получая эти средства?

— При обыкновенных условиях, — ответил Алексеев, — я счел бы подобный вопрос за оскорбление, но сейчас, так и быть, я на этот вопрос отвечу. Добровольческая армия не принимает на себя никаких обязательств, кроме поставленной цели — спасения России. Добровольческую армию купить нельзя.

— Существует ли какой-нибудь контроль над армией? — продолжаются вопросы.

— Честь, совесть, сознание принятого на себя долга и величие идеи, преследуемой добровольческой армией и ее вождями, служат наилучшими показателями контроля с чьей бы то ни было стороны. Никакого контроля армия не боится, — ответил Алексеев».

Я. Лисовой: «Простите, генерал, но ещё один последний вопрос – Кто стоит во главе командования Добровольческой армии? — Генерал Корнилов и Деникин; называю их потому, что шила в мешке не утаишь».

С приездом 6 декабря в Новочеркасск генерала Лавра Георгиевича Корнилова де-факто Алексеевская организация стала Добровольческой армией. Слишком велика была слава Корнилова, слишком многие добровольцы ехали в Новочеркасск под его командование.

Генерал Деникин: «На Рождество был объявлен секретный приказ о вступлении генерала Корнилова в командование армией, которая с этого дня стала именоваться официально Добровольческой».

В. Севский: «Говорят, что когда-то Алексеев, улыбаясь из под густых нависших унтер-офицерских бровей умными глазами, сказал: — Лавр Георгиевич забрал у меня все лавры и все Георгии».

Впрочем, Виктор Севский при этом заметил: «Так она и осталась Алексеевской организацией, обросши лаврами Корнилова, Деникина, Маркова и прочих славных».

С принятием командования генералом Корниловым началась новая глава в истории Добровольческой армии. Я же постарался рассказать о некоторых малоизвестных, в основном, ноябрьских событиях зарождения и трудного становления Алексеевской организации в Новочеркасске.

Евгений Халдаев.