Больное место

Попадать в больницу всегда неприятно. Загреметь в инфекционку, что называется, врагу не пожелаешь – уж слишком хорошо мы знаем насколько «богат» и разнообразен мир инфекций и как тяжелы бывают последствия таких заболеваний. Особенно боимся мы попасть туда с детьми. Так и кажется, что подцепит ребенок к тому, что есть, еще целый букет всяких зараз. Но инфекционные заболевания настолько коварны и опасны, что порой без квалифицированной помощи именно в условиях стационара справиться с напастью невозможно.

У страха глаза велики, и любая мама как огня боится страшного слова капельница. По незнанию боится. Ну не знает большинство мамочек, что именно капельницы, и только они, способны спасти ребенка от интоксикации и обезвоживания. Значит, чем скорее обратиться к врачу, тем легче лечить любую напасть, тем более инфекцию. Но не только болезненных процедур и горьких лекарств пытаются избежать мамы до последнего. Еще они боятся попасть в больницу, которая на протяжении многих лет порождала множество слухов о своем плачевном бытовом состоянии. Из поколения в поколение передавались не просто ужасные отзывы, а кошмары!

Новочеркасская инфекционка располагается в зданиях старины глубокой. Настолько глубокой, что помнят эти стены еще современников российского самодержавия. В одном из корпусов был доходный дом, в другом – постоялый двор. С тех пор сменилось множество должностных лиц, ответственных за состояние этих зданий. А они, здания, а качестве лечебного учреждения пребывают не один десяток лет. Перестройка, пожалуй, ударила по этим стенам больше всего – страна вступила в рынок и социальная сфера одной из первых ощутила все «прелести» скачка в сторону тлетворного проамериканского государственного устройства. Принцип «заработай сам» до сих пор осваивается с трудом. И, если другие медучреждения хоть как-то обзаводятся внебюджетными статьями дохода, вводя платные услуги, то инфекционной больнице зарабатывать просто-таки нечем. Мизерных средств от государства не хватало на содержание больницы в надлежащем бытовом состоянии. Ветшала больница, подходила к критическому порогу. Добавьте сюда хроническую нехватку медикаментов, скудное питание, более чем скромную зарплату персонала, и мы получим то, что и стало для Новочеркасска главной страшилкой прошлых лет.

Многие, кто хоть раз попадали в инфекционку в последнее десятилетие прошлого века или в первые годы нынешнего, становились убежденными носителями негативного отношения к этой больнице. Ну а поскольку мы, люди, не так просто расстаемся со стереотипами мировосприятия, то зачастую находимся в состоянии безапелляционной убежденности, что с годами может быть только хуже – финансирование по-прежнему не позволяет роскошествовать нашим медучреждениям.

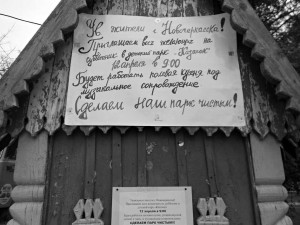

В 2013-м году мэр города В.В. Киргинцев начал планомерное посещение новочеркасских больниц с тем, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях и какими силами лечат новочеркасцев. В поле внимания Администрации попала детская городская больница, роддом, БСМП, гинекологическое отделение горбольницы №1 в микрорайоне Октябрьском. Мы много писали о том, какие положительные плоды принесла эта совместная работа. Посещения инфекционной больницы журналисты нашей газеты ждали с нетерпением, поскольку по опыту прошлого года знали: мэр свое слово держит, значит, и в инфекционке не за горами положительные изменения. Вместе с мэром больницу посетили первый заместитель главы Администрации В.В. Синюгин и начальник управления здравоохранения Т.В. Гудкова.

Ехали журналисты и представляли себе самые страшные вещи. Оптимизма не прибавило ожидание мэра у входа в больницу. Все разглядывали, снимали, фотографировали заколоченные, брошенные, полуразвалившиеся корпуса около больничных зданий, предлагали даже снимать здесь фильмы ужасов. Правда, потом оказалось, что эти здания – не больница.

Уважаемые читатели, должны вам со всей ответственностью сообщить, что опасения наши… не подтвердились даже наполовину!

Детское отделение пока пустует, поскольку его наполняемость носит сезонный характер. Как только начинаются свежие овощи и фрукты, отделение заполняется практически полностью. Виной тому и химический состав без меры удобренных даров садов и огородов, и банальное манкирование правилами гигиены. Отделение пока, повторюсь, пустует, но в нем проведен косметический ремонт, готовы санузлы и душевые, на кроватях вполне приличные матрасы.

Далее – отделение ротавирусных инфекций. В нем оборудовано пять изолированных боксов с локальными выходами. Это значит, что в случае госпитализации больного с особо опасной инфекцией, его поместят в такой бокс, заблокируют вход в отделение, и доступ к нему будет осуществляться через индивидуальный вход. Каждый бокс оснащен своим отдельным санузлом. Во всех остальных помещениях отделения, как и в боксах, проведен ремонт, старые окна заменены на современные стеклопакеты. Для контраста нам показали палату (последнюю), в которой ремонт только начался. Ужас ее состояния только усилил впечатление от увиденного позитива.

Это значит, что в случае госпитализации больного с особо опасной инфекцией, его поместят в такой бокс, заблокируют вход в отделение, и доступ к нему будет осуществляться через индивидуальный вход. Каждый бокс оснащен своим отдельным санузлом. Во всех остальных помещениях отделения, как и в боксах, проведен ремонт, старые окна заменены на современные стеклопакеты. Для контраста нам показали палату (последнюю), в которой ремонт только начался. Ужас ее состояния только усилил впечатление от увиденного позитива.

Словом, когда мы представили себе масштаб сделанного, пришли в состояние легкого шока. В самом деле, как это возможно?! Тех средств, что выделяются на больницу из городского бюджета или областных программ было, мягко говоря, не вдоволь. Как могли, привлекали спонсорские средства, старались рачительно использовать каждую копейку.

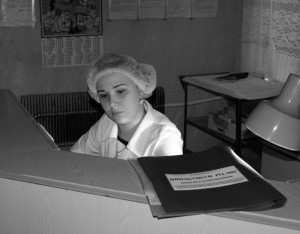

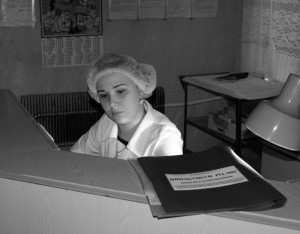

Мы так много слышали за последнее время о том, почему в нашем здравоохранении далеко не все так, как нужно. Как часто тот или иной начальник от медицины рассказывал нам, на что у него нет ни средств, ни людей. Выходит, в новочеркасской инфекционной больнице денег больше и персонала вдоволь? Увы и ах. Ни того, ни другого в достаточном объеме не наблюдается. Из 10-ти врачебных ставок заняты лишь три. То есть в три с лишним раза меньше требуемого! Медсестер меньше нормы вдвое. Н.Г. Фадеева – доктор, которая большую часть своей жизни вынуждена проводить на работе в больнице, говорит: «Как тут людям в отпуск ходить или отрываться на обязательную учебу для подтверждения квалификации? Очень рук не хватает – не хотят идти в нашу профессию. Не выгодно стало, не престижно. Да и небезопасно. Молодежь выбирает специализацию более для них перспективную, чем инфекционист».

Уровень заработной платы на сегодня соответствует норме, но лишь потому, что имеющиеся в наличии сотрудники тянут на себе всю нагрузку. Если бы штат был заполнен, зарплата была бы совсем не завидной. Заполнить штат – это пока из области голубой мечты. К сожалению, профессия инфекциониста в нашей стране непрестижна. Ни льгот особых, ни заманчивой зарплаты. Вот так и разбежались постепенно от трудностей те, кто здесь когда-то работал. Остались те немногие, по-настоящему преданные своему делу. В сегодняшних условиях – это сподвижники. Главный врач Э.Б. Нисневич, отдавшая профессии всю свою трудовую жизнь, их ежедневную работу подвигом не считает, говорит, что делают то, что должны, вот и все. А о коллегах отзывается очень тепло, с благодарностью. И о врачах, и обо всех медсестрах, санитарках. Ее главные помощницы доктора Н.Г. Фадеева, Е.С. Тышлангова, Л.В. Карчкова и старшие медсестры Р.В. Шевцова и И.А. Иванюк.

Владимир Киргинцев не раз говорил о том, что по-настоящему больших достижений можно добиться, если работать вместе, сообща. Состоявшийся визит в новочеркасскую инфекционную больницу убедил главу города в том, что работающие здесь люди делом доказали, что сторонними наблюдателями они не будут:

— Спасибо всем, кто работает в этой больнице, спасибо за то, что сегодня удивили нас и порадовали. Мы своими глазами увидели, что страшилки об инфекционной больнице теперь уже не соответствуют действительности. Конечно, мы будем стараться помогать по мере возможности. Убежден, что среди наших друзей – неравнодушных предпринимателей — найдется тот, кто захочет принять участие в судьбе этой больницы, как это было в детской городской, где маленьким пациентам добрый отзывчивый человек подарил замечательные красивые отремонтированные палаты.  И привлекать специалистов тоже необходимо. Будем над этим работать.

И привлекать специалистов тоже необходимо. Будем над этим работать.

Итак, больница инфекционная – больше не ужасы нашего городка. К приятному удивлению примешалась маленькая «ложечка дегтя». Много лет мы с вами культивировали в себе отрицательное восприятие этого лечебного учреждения. Все вокруг с легкостью поддерживали его реноме фильма ужасов. Но ведь все те положительные изменения, о которых мы тут рассказали, не могли произойти в один миг. День за днем, не одну неделю и даже месяц в больнице меняли столярку, штукатурили и красили стены,  ремонтировали санузлы и коммуникации. А город не знал. То, что об этом не кричали на каждом углу работники больницы – понятно. Им вздохнуть некогда, где уж себя хвалить, да и слишком хорошо они понимают, что до идеала далеко. Но ведь ни у кого из пациентов не возникло потребности рассказать о том, как меняется больница. Никто не увидел повода порадоваться, а жаль.

ремонтировали санузлы и коммуникации. А город не знал. То, что об этом не кричали на каждом углу работники больницы – понятно. Им вздохнуть некогда, где уж себя хвалить, да и слишком хорошо они понимают, что до идеала далеко. Но ведь ни у кого из пациентов не возникло потребности рассказать о том, как меняется больница. Никто не увидел повода порадоваться, а жаль.

Анна Федотова.

P.S. А вот разваленные, заколоченные «соседи» инфекционной больницы стоят – пустуют. Больнице они не нужны. Сдать в аренду предпринимателям? Но кто захочет разместить свое производство рядом с таким специфическим учреждением? Просто снести? Тоже затраты. Вот и стоят эти «памятники» бесхозяйственности, людей пугают.

Гуляя с подружками, она увидела плакат и сразу решила обязательно участвовать в уборке! Вика с самого утра примчалась в «Казачок», взяла в руки веник и не расставалась с ним до самого конца работы. Заботливыми руками девочки вычищено несколько (!) аллей парка. У взрослых горожан поступок Вики вызвал искреннее восхищение.

Гуляя с подружками, она увидела плакат и сразу решила обязательно участвовать в уборке! Вика с самого утра примчалась в «Казачок», взяла в руки веник и не расставалась с ним до самого конца работы. Заботливыми руками девочки вычищено несколько (!) аллей парка. У взрослых горожан поступок Вики вызвал искреннее восхищение.

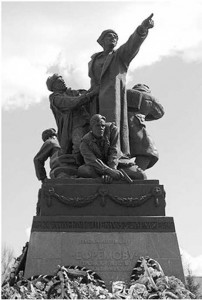

На узловую железнодорожную станцию совершен налет вражеской авиации. Горят вагоны с боеприпасами. Пренебрегая опасностью, под вой бомб и рев двигателей, сержант Корчемаха с красноармейцами Крючковым и Золотовым отцепляют горящие вагоны от поезда и спасают ценный военный груз.

На узловую железнодорожную станцию совершен налет вражеской авиации. Горят вагоны с боеприпасами. Пренебрегая опасностью, под вой бомб и рев двигателей, сержант Корчемаха с красноармейцами Крючковым и Золотовым отцепляют горящие вагоны от поезда и спасают ценный военный груз.