Меры мэра

На минувшей неделе, в четверг, в кабинете главного врача больницы скорой медицинской помощи за «круглым столом» собрались руководители всех подразделений БСМП на встречу с мэром города Владимиром Киргинцевым. Напомним, что глава Администрации в последнем интервью нашей газете говорил о своем намерении встречаться в учреждениях здравоохранения с коллективами и пациентами для того, чтобы знать не понаслышке о существующем положении дел. Вполне логично, что первая такая встреча произошла именно в БСМП – главной больнице города. Мэра сопровождали: первый заместитель главы Администрации города, курирующий, в том числе, и вопросы здравоохранения — Виктор Синюгин и начальник управления здравоохранения Татьяна Гудкова. На встречу была приглашена и я, журналист Ирина Гаврилова, которая на протяжении многих месяцев озвучивала в печати проблемы нашей городской медицины.

Прежде всего, уважаемые читатели, доводим до вашего сведения, что в декабре-месяце новочеркасской больнице скорой медицинской помощи исполнится 100 лет. Трудно представить более подходящий повод, чтобы сказать теплые слова докторам, заслужившим ваше доверие и благодарность. Поэтому ждем ваших писем, новочеркасцы. Давайте вместе вспомним тех, кто верой и правдой служил своей благородной профессии, и тех, кто сегодня с честью продолжает их традиции. А в день столетнего юбилея многосотенный коллектив БСМП по инициативе мэра города будут чествовать в театре драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской. Но это дела пусть не далекого, но будущего. А день сегодняшний пока диктует нам необходимость искать пути решения многих проблем. Об этом и шла речь на встрече за “круглым столом”. Задавая тон беседе и приветствуя участников, Виктор Синюгин сказал:

— Мы пришли к вам как союзники, которые готовы вместе с вами решать многие больные вопросы. Мы искренне ценим ваш труд и так же искренне хотим, чтобы и у нас, и у горожан было больше поводов гордиться вами и быть вам благодарными. Очень надеемся, что наши совместные усилия помогут вам в работе.

Как театр начинается с вешалки, так любая больница – с приемного покоя. Именно жалобы на первичный прием больных поставила во главу угла начальник управления здравоохранения Татьяна Гудкова. С озвученными причинами согласились все. Это – пресловутая нехватка кадров и банальный человеческий фактор. Дефицит кадров работники БСМП трактуют по-разному. Есть мнение, высказанное реаниматологом-анестезиологом Евгением Орловым (частым фигурантом наших публикаций), что не задерживаются специалисты в БСМП, потому что маленькие зарплаты и нет ведомственного жилья. Вот если б Администрация дала бы жилье, да нашла возможность выделять дотации на доплату, тогда и не уходили бы медики из больницы.

Продолжаю, как и многие (да чего там! – большинство) сотрудников БСМП придерживаться мнения, что для начала необходимо целесообразно и СПРАВЕДЛИВО распределить имеющийся фонд заработной платы. И не менее важно наладить нормальный психологический климат в коллективах. Тогда оба названных фактора – материальный и человеческий – перестанут быть краеугольными камнями в большинстве проблемных вопросов. Квартиры медикам – это хорошо и правильно, но здесь и сейчас возможно, прежде всего, рачительно использовать внутренние резервы. Безусловно, говоря о комфорте условий труда, нельзя забывать и о том, что медики БСМП находятся в особом положении. Это та больница, куда привозят всех и всё – от мала до велика, от ранки на пальце до огнестрела или после автокатастрофы. Асоциальные элементы, люди без определенного места жительства, алкоголики и наркоманы – тоже к ним. Приемный покой – как передний рубеж — первым принимает на себя и ответственность и, порой, … удар. К сожалению, оскорбления и рукоприкладство нередко случаются и в приемном покое БСМП, и в практике работников скорой помощи. И, если охрану приемного покоя мэр города Владимир Киргинцев пообещал усилить, то к каждой выезжающей бригаде скорой охранника не приставишь. А вопрос страхования жизни и здоровья медработников упирается в недостаток средств. Об этом и о многом другом шла речь на встрече первых лиц города и медработников БСМП.

Пожалуй, не менее остро стоит вопрос качества и своевременности оказываемых услуг. Для людей, попадающих в БСМП и сопровождающих их родственников, время течет по одному единственному закону: или за или против. Поэтому каждое мгновение для них мучительно, и именно неизвестностью. Участники встречи за «круглым столом» сами высказывались о том, что с людьми нужно говорить, объяснять что происходит и почему не сию минуту к ним подошел доктор. Собственно, то, что в приемном отделении нет дежурного доктора, тоже было названо существенной недоработкой.

Другая сторона медали – далеко не каждый случай по силам специалистам БСМП. В больнице, например, нет челюстно-лицевого хирурга. Вполне естественно, что травматолог, специализирующийся по травмам, например, конечностей не в состоянии оказать качественную помощь при банальном переломе носа. Максимум – положить в отделение, остановить кровотечение и обезболить. А потом… посоветовать отправиться в Ростов. Это плохо, но причина вполне объективная.

Еще более объективна причина, влияющая на качество и скорость оказываемой помощи – географический разброс учреждений здравоохранения. Все медицинские силы должны быть сосредоточены в шаговой доступности друг от друга, иначе нередко случается часами определять больного в нужный стационар. Например, вот так: фельдшер скорой предполагает почечную колику и везет пациентку (рассмотрим случай с женщиной) в стационар в Донской. Уролог исключает свою профильную причину и предполагает причину гинекологическую, и тогда больную снова перевозят теперь уже в гинекологию по месту жительства. А там, вполне возможно, специалисты исключат и свое участие в лечении. Тогда снова в машину и… в хирургию. Сценарий может меняться, но смысл остается – больного будут возить по городу, теряя драгоценное время, а помощь начнут оказывать ему, когда счет, возможно, пойдет на минуты. Сосредоточить все учреждения на одной территории пока невозможно. Эта проблема будет решена со строительством и вводом в эксплуатацию большого больничного комплекса, которое запланировано на ближайшую пятилетку. Пока же нужно выстраивать алгоритм взаимодействия специалистов подразделений и учреждений здравоохранения так, чтобы не пациента возили по докторам в поисках диагноза, а докторов привозили к больному в ту же БСМП, куда и положено его привезти изначально.

Словом, проблем, с которыми нужно решительно бороться, много. Поскольку в рамках одной встречи их обсудить невозможно, а пути решения уже озвученных вопросов Администрация города не оставит без своего внимания, мэр города предложил встречаться в таком формате два раза в месяц, по крайней мере до того момента, пока не станут заметны существенные изменения:

— Разговор состоялся нужный. Разговор серьезный. Мы прекрасно понимаем, что в вашей работе проблем много. Это, к сожалению, не только в Новочеркасске – по всей стране здравоохранение в плачевном состоянии. Будем помогать, будем поддерживать. Ждем от вас взаимопонимания и стремления изменить ситуацию к лучшему. Будет хорошо – будем хвалить. Будет плохо – будем ругать, уж не обессудьте! Но решать проблемы будем.

Несмотря на то, что автору этих строк все же не преминули высказать обиду на колкость прошлых публикаций, я уходила со встречи с теплым чувством надежды. И благодарности. Руководителям города – за открытость своих намерений и последовательность действий; медикам – за готовность к открытому диалогу. Ну, а то, что мои публикации стали кому-то «кафтанчиком впору», станет отличным стимулом не дать мне повода вернуться к прежним, обидным для некоторых персонажей аллегориям. Кстати, доктор Орлов предложил мне периодически дежурить в БСМП, чтобы воочию наблюдать все, что там происходит. Отличная идея. Если это поможет делу, я – за!

Ирина Гаврилова.

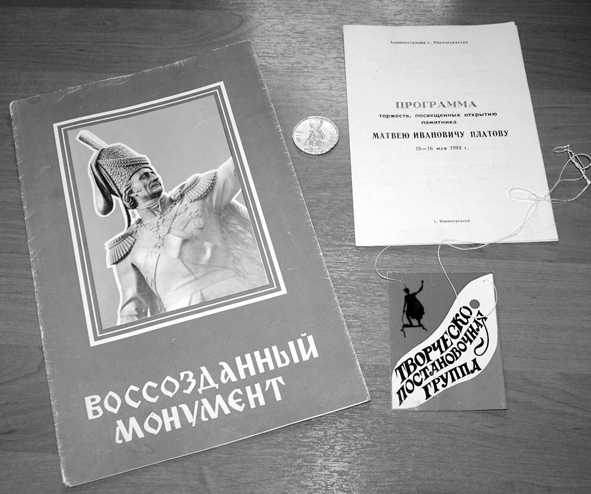

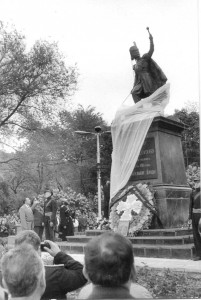

Хочется надеяться» что это выдающееся событие для Дона и всей России станет первым крупным шагом в возрождении исторической памяти казачества, послужит примером для восстановления других памятников казачьей старины. Укрепит веру в то, что город Новочеркасск — бывшая столица донского казачества — вернет себе славу одного из красивейших и достопамятных городов юга России.

Хочется надеяться» что это выдающееся событие для Дона и всей России станет первым крупным шагом в возрождении исторической памяти казачества, послужит примером для восстановления других памятников казачьей старины. Укрепит веру в то, что город Новочеркасск — бывшая столица донского казачества — вернет себе славу одного из красивейших и достопамятных городов юга России.