К 265-летию атамана М.И. Платова

(Продолжение. Начало в «ЧЛ» № 32 от 30.08.2018г.)

III.

Каземат Петропавловской крепости, где сидел Платов, был сыр и мрачен; окошечко, освещавшее его, было высоко и величиною не больше «лаза для кошек», прорубаемого в дверях амбаров.

Летом в этом каменном мешке была холодная, пронизывающая сырость, от которой узник хворал жестокой горячкою, а зимой от печей несло таким чадом, от которого глаза ело, «как от хрена». Стены были мокры и скользки, а по полу бегали крысы, не стесняясь, когда заключенный спал, прогуливаться и по его телу. «Сначала мне это казалось гадким, а напоследок я к этому гаду и он ко мне, друг к другу, привыкли». Одеждой узнику был «затрапезный халат», и его одиночного заключения никто не развлекал ни визитами, ни разговором; сторожа у дверей были безмолвны.

В таком положении, по его словам, находился «батько» донской легкой конницы, когда вспомнили о нем и его военных способностях, потребовавшихся теперь для совершения важного предприятия.

Удрученный горем, не знавший ни конца своему заключению, ни ожидавшей его судьбы, сидел с помутившейся от угара головою (дело было в декабре) Матвей Иванович, как вдруг услышал в коридоре голоса и шаги; шум все приближался к его каземату и, наконец, прекратился перед его дверью; завизжали ржавые замки, загремел засов. Платов, ожидавший всякой беды себе, вообразил, что идут за ним вести его на суд или казнь, и начал творить крестное знамение, благодаря Бога за окончание страданий.

– Благодарю тебя, Господи! Прости, отпусти мои прегрешения!.. Свет нескольких фонарей в мрачном каземате, неожиданно появившийся, ослепил узника, на него «омрак нашел», он стоял и крестился, тупо глядя на пришедших, не узнавая никого.

– Матвей Иванович! – услышал Платов оклик и узнал в нем голос коменданта крепости, Сергея Николаевича Долгорукаго, – Матвей Иванович! Государь император повелеть соизволил, чтобы вы как можно скорее явились к его величеству во дворец…

Как громом, поразили эти слова смущенного узника; он не понял их сначала; ему пришло в голову, что все это – сонное мечтание или наваждение нечистого.

Платов перекрестился, перекрестил стоявших перед ним офицеров, они не пропали, а продолжали убеждать его, что пришли за ним, чтобы вести его во дворец пред очи императора.

– Аминь, аминь, рассыпься! Вы ли это, Сергей Николаевич?

– Я, Матвей Иванович! Придите в себя! Эк вы засиделись здесь, что даже людей не узнаете. Собирайтесь к государю во дворец…

– Подлинно вы… Да зачем же мне к государю?

– Это нам не известно, Матвей Иванович. Собирайтесь.

– Постойте! Как же мне явиться пред его светлые очи, когда и грязен–то я, и свита–то на мне истлела, и зарос–то я волосами, как дед лесной!..

– Ничего, Матвей Иванович, мы вас вымоем, выбреем и оденем, мундир ваш еще цел у нас, и вы молодцом явитесь к императору.

– Да голова у меня, князь, болит от этого проклятого угару, ровно котел пустой… Как я буду с его величеством говорить?..

– Проветритесь, Матвей Иванович, покуда, свежего воздуха хватите. Медлить нельзя, вы знаете нашего государя! Собирайтесь, да и пойдемте с Богом. Дай вам, Господи, всякого счастья! Пойдемте!

Платова, потерявшего образ и подобие человеческое, повели в канцелярию коменданта.

– Чудеса в решете! – бормотал Платов, – и на что я понадобился государю?.. Коли хочет казнить, и казнил бы. Милость или суд ожидает меня? А я, видит Бог, против родины и государя ничем не виноват…

В канцелярии коменданта позвали цирульника, и тот живо обрил и остриг Матвея Ивановича по форме, потом сводили в баню, надели чистое белье, а там принесли и форму его, генерал–майора донского войска. Освеженный мытьем и выбритый, Платов оделся в свою форму, причем она оказалась ему уже широковатою.

– Горелочки бы теперь, князь Сергей Николаевич, да закусить чего–нибудь для храбрости, а то в проклятом каменном мешке всегда впроголодь сидел.

– Не моя вина, Матвей Иванович! Сейчас я распоряжусь на скорую руку, фельдъегерь из дворца ждет вас, время уже вечернее, не навлечь бы нам гнева государева…

– Да что за притча, князь Сергей Николаевич, не знаешь ли, скажи, ради Бога, зачем меня везут к государю во дворец?..

– Да вы, Матвей Иванович, никак еще в себя придти не можете от сиденья! Спрашиваете меня о том, что мне и не должно быть известно. Сидели вы здесь секретным политическим номером, а теперь разве мне скажут, зачем вас во дворец требуют?.. Сказано: привезти во дворец такого–то – и шабаш!..

Вымытый, одетый и причесанный, Матвей Иванович Платов, подкрепившись «горелкой» и закусив, вышел, наконец, с трепетом душевным в приемную, где ждал его верзила–фельдъегерь.

Недавний безыменный узник, Платов вышел теперь генерал–майором, и фельдъегерь, вытянувшись, сделал ему честь.

– Ну, благослови вас Бог, Матвей Иванович, – сказал на прощанье комендант, – и помоги вам Господь не возвращаться сюда более.

– Да уж, князь Сергей Николаевич, лучше на плаху прямо идти, чем опять к вам сюда. Спасибо за пожеланье!

Фельдъегерские сани стояли у крыльца, запряженные в тройку; свежий морозный воздух охватил долго сидевшего узника: он зашатался на крыльце и, не будучи в силах двинуться дальше, еле держась на ногах, прислонился к стене…

– Эх, ваше превосходительство, ослабели! – сказал с соболезнованием фельдъегерь, – вот держитесь за меня, я вас усажу.

Поддержанный сильным фельдъегерем, Матвей Иванович уселся в сани, тяжело дыша давно не ощущавшимся свежим воздухом.

– Во дворец! – скомандовал ямщику фельдъегерь, и ток встречного свежего воздуха начал обвевать лицо донского атамана…

(Продолжение следует).

Подготовила к публикации

Ирина Касаркина.

От редакции: источник — «Из новой книги: Жизнь и подвиги Графа Матвея Ивановича Платова. Соч. Николая Смирного. 6 Части. М. 1821». Стиль и орфография подлинника сохранена.

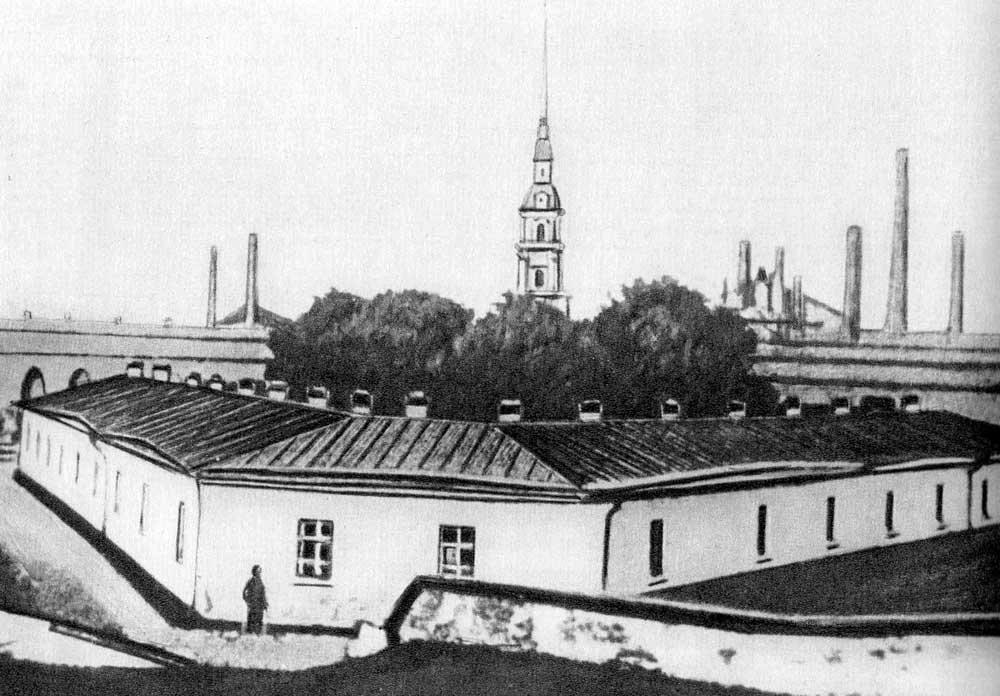

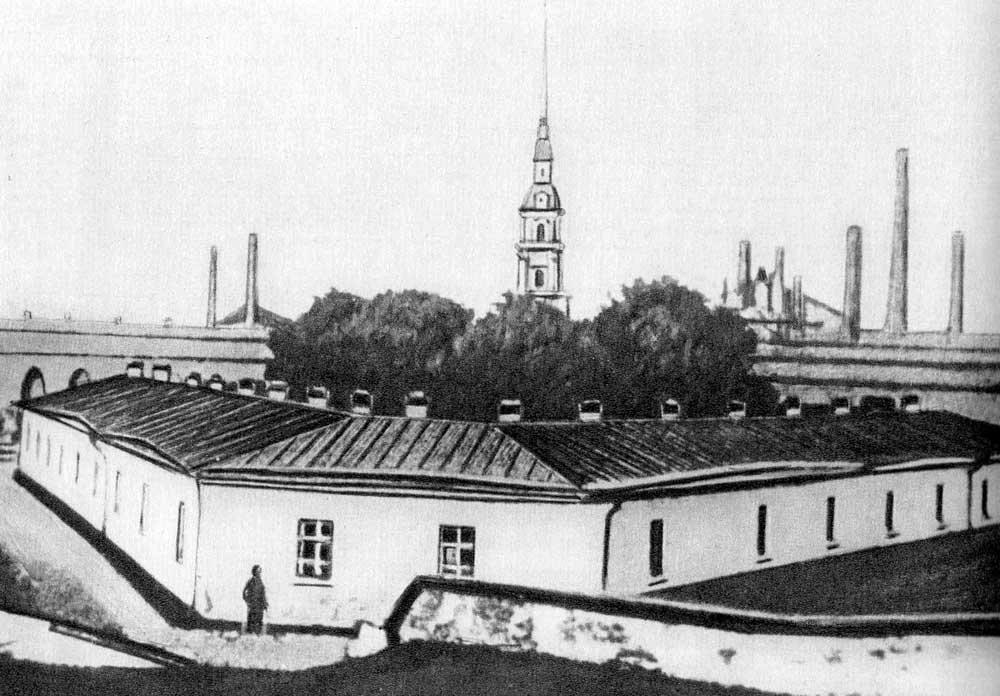

На снимке: Алексеевский равелин Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, где сидел атаман Платов.