Листая старые страницы

(Продолжение. Начало в «ЧЛ» № 37).

Мы были на вершине горы. Отсюда дорога шла уже постепенно понижаясь; верстах в двух ниже, в лощине, широко раскинулась деревня, а дальше за речкой на пригорке, из–за густых зеленых деревьев выглядывал длинный, белый дом с башнею и зеленою крышей.

— Степановка, Степановка! – закричали мы все разом я, Лёля и Наташа.

Мама ничего не говорила, только по щекам ее текли слезы.

– Мамочка, душечка, об чем вы плачете? – приставала Ната, кидаясь то к ней, то к отцу, то ко мне. Мама не отвечала, но по глазам было видно, что этих слез бояться нечего: слезы текли, а глаза смеялись.

– Семен, голубчик, Семен, — задыхаясь от волнения, кричали мы в карете, нельзя ли поскорей.

Но просьбы наши были излишни. Теперь Семен уже не лениво помахивал кнутом, а громко и весело покрикивал. Форейтор не сидел согнувшись, как когда подымались в гору, а выпрямился во весь рост и часто подскакивал на седле; пристяжные круто загнули головы и точно старались расскакаться в стороны; карета шибко покатилась, раскачиваясь и переваливаясь на рессорах. Нас детей все радовало – и быстрая езда, и покрикивание кучера, и раздувавшаяся рубаха форейтора, но мама, не отводя глаз, глядела все в одну точку; мне казалось, что она силится что–то рассмотреть и что губы ее что–то шепчут.

Вот, ударившись вероятно о камень, карета подскочила на рессорах так сильно, что мы с трудом удержались на местах; кончилась гора, мы спустились в лощину и покатили по деревенской улице. Бабушкиного дома из–за зелени и изб не было видно. Лошади, понукаемые Семеном, просто мчали. Мужики и бабы, поднимаясь с завалинок, низко кланялись, испуганные ребятишки разбегались в стороны, серая, большая собака с громким лаем увязалась за нами. В карете стоял крик и гам, никто нас не останавливал, отец с улыбкой радовался нашему счастью, а мать была сама так счастлива, что чуть не шумела вместе с нами. Вот загремели колеса по доскам деревенского моста, и деревня осталась за нами. Одним махом влетели мы на пригорок, круто повернули налево и покатили по садовой насыпи.

Бабушкин дом глянул на нас раскрытыми окнами и широко раскрытыми дверями подъезда, а в дверях стояла сама бабушка.

Трудно передать первые минуты свидания; все смешались вместе, целовались и обнимались, мама так и замерла в объятиях бабушки, я схватил ее руку и крепко прижал к губам, но бабушка как–то успела схватить мою руку и поцеловала. Я совершенно растерялся. Все мы пошли в ее спальню и болтали без умолку. Говорили Бог знает о чем: о кучере Семене, о цветах на клумбах. Говорили потому, что нельзя было не говорить от счастья.

После первых восторженных минут мы все дошли в столовую, там уже кипел самовар, стояли деревенские закуски, яйца, простокваша и всякие печенья: лепешки, коржики, баранки, каких никогда нельзя найти в городских булочных.

Мы с жадностью напились горячего чаю, но есть ничего не могли от счастья, бабушка угощала, отец успокаивал ее тем, что мы только и делали всю дорогу, что ели. Быстро пролетел этот вечер и когда, утомленный семидневной дорогой, я улегся в постель, думая обсудить план предстоящей деревенской жизни, то не успел еще хорошенько придумать, с чего начать следующий день, как крепко заснул здоровым сном беззаботной молодости.

Две недели протекли так быстро, что я не успел оглянуться. Каждый день походил на праздник, утром проснешься и не успеешь опомниться, как у кухни зазвонят в большой колокол к завтраку, потом гулянье, рыбная ловля, прогулки с отцом на охоту, смотришь, время обеда наступило, а после обеда подают к подъезду большие катки или как их там называют бланкарду, садятся все: бабушка, мама, отец, тетя, Ната, Леля и я, и едем мы кататься или на реку, или в лес на пасеку, или просто полями по большой дороге. Вернешься домой с наступлением вечера, напьется чаю, и начинаешь зевать. Спать пора, и так каждый день. Очень было весело, одно только было досадно, это то, что жили мы на Дону, а никаких казаков не видели.

– Где же казаки? — спросил я отца.

– Немного дальше, даже не дальше к югу, а в сторону, — отвечал он. Здесь в Миусском округе под Таганрогом живут только донские помещики, а крестьяне все малороссы, казаки же живут в станицах и хуторах; по Дону, Донцу, Хопру и Медведице; мы увидим их, когда поедем в Новочеркасск.

Я ожидал обещанной поездки, наконец, и она наступила, но это происходило уже в половине июля месяца.

Стояла такая жара, что от полудня до трех часов страшно было высунуться на двор, солнце жгло немилосердно, у Лёли на затылке поделались пузыри, бабушка и дядя озабоченно толковали об уборке хлеба, они боялись, как бы солнце не прижгло колосья и не высушило еще неокрепшие зерна; дышать было больно, раскаленный воздух обжигал легкие. К вечеру точно туман расстилался по окрестностям, но на самом деле это был не туман, а мгла, происходившая от жара. Даже вечером и ночью было душно; оставаться в комнатах было нестерпимо, и мы ложились спать на балконе. Раз за обедом отец объявил, что на другой день мы поедем в Новочеркасск.

Действительно, на следующий же день после обеда, часов в пять, когда солнышко начало спускаться к лесу, Семен с коляской подкатил к подъезду. Запряжены были те же серые лошади, что и в карету, когда мы ехали в Степановку. В коляску сели отец, я и Леля, простились с бабушкой и мамой и покатили по мягкой, пыльной дороге.

Ехать приходилось около 120 верст, но вечером и ночью было сносно. Вся дорога шла настоящей степью, нигде ни деревца, редко попадавшиеся деревни были тоже без зелени. Когда совершенно стемнело, мы с Лёлей выискивали глазами огоньки чумаков и любовались картинами их стана. Чумаки это тоже малороссы, занимающиеся перевозом на телегах больших грузов. Заберут они каменный уголь, соль или что–либо другое и тянутся далеко, далеко, иногда в самую Москву. В большие телеги их, называемыми арбами, впрягаются не лошади, а волы; на юге вообще всю тяжелую работу производят волами, вол сильнее и выносливее лошади, зато идет гораздо медленнее. В день чумаки делают около 30 верст, а перед вечером останавливаются в поле для отдыха: арбы поставят вместе, волов выпрягут из ярма и пустят пастись на волю, а сами соберутся около чугунного котелка, подвешенного на треножнике, и варят ужин. Днем при встрече с обозом только и слышишь однообразные покрикивания возчиков: «цоб, цоб, цобе», что значит направо и налево, за то вечером в тихую, ясную погоду при мерцающем ярком блеске звезд из чумацкого табора нередко несутся дивные напевы малороссийских песен. Разнообразны созвучия южно–народного творчества, то грустные, щемящие, заунывные, то неудержимо веселые. Иногда странно даже подумать, как это с виду грузный и неповоротливый хохол (малоросс) может петь такие бойкие песни, а он только подсмеивается себе в ус и разжигаемый напевом как бы уносится дальше и дальше вихрем учащаемого темпа.

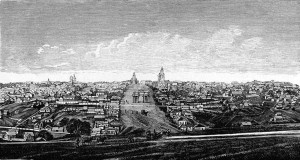

Утром, поднявшись в гору, мы увидали вдали красную, высокую колокольню, она тоже стояла на высокой горе и принадлежала теперь уже сломанному Новочеркасскому собору.  Солнце начало снова припекать, подняли верх коляски, но спастись от палящих лучей не было никакой возможности. Усталые лошади бежали лениво, Семен поминутно снимал шапку и вытирал намокший лоб. Экипаж медленно двигался, то спускаясь, то поднимаясь на пригорки. Колокольня поддразнивала нас, обманчиво сокращая расстояние; в первый раз мы увидели ее еще верст за тридцать до города. Наконец, с последними подъемом раскрылась перед глазами панорама города.

Солнце начало снова припекать, подняли верх коляски, но спастись от палящих лучей не было никакой возможности. Усталые лошади бежали лениво, Семен поминутно снимал шапку и вытирал намокший лоб. Экипаж медленно двигался, то спускаясь, то поднимаясь на пригорки. Колокольня поддразнивала нас, обманчиво сокращая расстояние; в первый раз мы увидели ее еще верст за тридцать до города. Наконец, с последними подъемом раскрылась перед глазами панорама города.

Новочеркасск смотрел приветливо и весело, низенькие дома все были выкрашены в белую краску, только по окраине лепились трехоконные, желтые домики простых казаков, десятки ветряных мельниц лениво шевелили крыльями, масса зелени придавала городу вид большой корзины с цветами, в которой место цветов занимали дома. Темные листья вишневых садов резко выделялись на фоне тополей и других деревьев,

– Ах, как красиво! – вскрикнул Лёля, обрадованный возможностью скоро выбраться из надоевшей коляски.

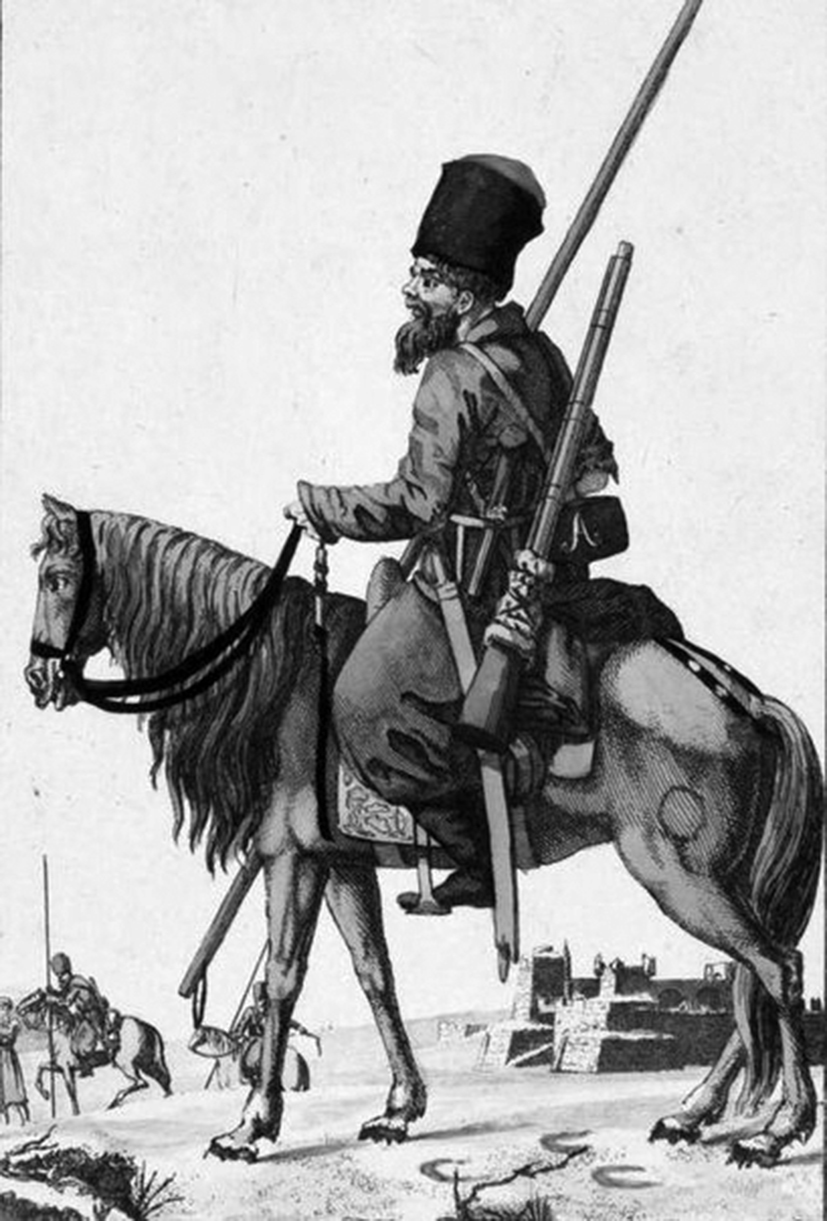

Мы въехали в улицу и удивились. Постоянно живя в Петербурге, мы привыкли к высоким домам, испещренными вывесками, к роскошными экипажам и множеству двигающегося народа, здесь дома казались такими низенькими, маленькими, а улицы поэтому особенно широкими. Редко возвышалось здание в два этажа, и казенный трехэтажный дом, где помещаются присутственные места, представлялся необыкновенным по вышине и размерам. Ставни в домах были везде закрыты, на улицах, за исключением редких пешеходов и еще более редких извозчиков, никого не было, а на перекрестках вместо городовых стояли полицейские казаки. Это были первые казаки, которых мы увидали на Дону. Молодые, стройные, в синих чекменях и фуражках набекрень, они нам очень понравились. Только Лёля удивился при виде пеших казаков на службе, он думал, что они всегда верхом на лошади.

Необыкновенная тишина города обращала на себя невольное внимание.

– Отчего это все ставни закрыты? – спросил я с удивлением.

Отец объяснил, что вследствие утомительной летней жары, жители скрываются в домах от полудня до того времени, когда солнце жжет менее сильно, и выходят гулять только вечером.

Мы ехали, внимательно приглядываясь по сторонам, рассматривая незнакомый город.

Почти около каждого домика был садик или, по крайней мере, несколько деревьев, но что особенно бросалось в глаза – это необыкновенная чистота города. Казалось, он только что был заново выкрашен, приготовляясь к какому–нибудь празднику.

Проехали мы широкую Московскую улицу, главную в городе и выехали на площадь. Перед нами на площади стоял большой двухэтажный дворец атамана, а перед дворцом на высоком пьедестале чугунный памятник графа Матвея Ивановича Платова, знаменитого вождя Донских казаков в отечественную войну 1812 года. За дворцом раскинулся большой, тенистый городской сад, с длинной липовой аллеей. Отец рассказывал нам, что на этом месте по условиям почвы трудно было добиться роскошной растительности, но атаман Хомутов, понимая, как важно жителям города иметь место приятной прогулки, заставил целый рабочий полк вывезти землю с громадного пространства, а взамен насыпать новую, годную для вырастания деревьев.

Сад очень нам понравился, и мы тем более обрадовались, когда, войдя в отведенную нам комнату гостиницы, увидели, что окна комнаты приходятся прямо против сада.

С дороги сильно хотелось есть.

– Ну дети, выбирайте себе что хотите, – сказал отец, передавая нам карточку кушаньев.

Я стал искать рыбные блюда. Я думал, что в Новочеркасске непременно надо есть рыбу. Пересмотрев карточку, я спросил себе «чикомасов» в сметане.

– Чего? – переспросил отец.

– Чикомасов, — повторил я торжественно. Отец с удивлением заглянул в карточку и, убедившись, что там действительно стояли «чикомасы», не препятствовал моему выбору.

Когда человек расставил приборы, положил салфетки и ушел за кушаньем, мы с нетерпением ожидали его возвращения. И есть очень хотелось, и «чикомасы» возбудили наше любопытство.

Наконец явились «чикомасы», но каково было разочарование, когда, заглянув в сковороду, мы увидали самых обыкновенных окуней.

– Что это? – спросил я недоверчиво у прислуживавшего человека.

– Чикомасы.

– Какие чикомасы, это просто окуни.

Человек усмехнулся. Он вероятно уже не в первый раз был свидетелем недоразумения и объяснил, что на Дону некоторые рыбы называются по-своему, в том числе и окуни.

После завтрака отец пошел разыскивать своего приятеля, для свидания с которым приехал в Новочеркасск. А мы с Лёлей уселись у окна и наблюдали за прохожими. По улице только и двигались военные, статских вовсе не было видно.

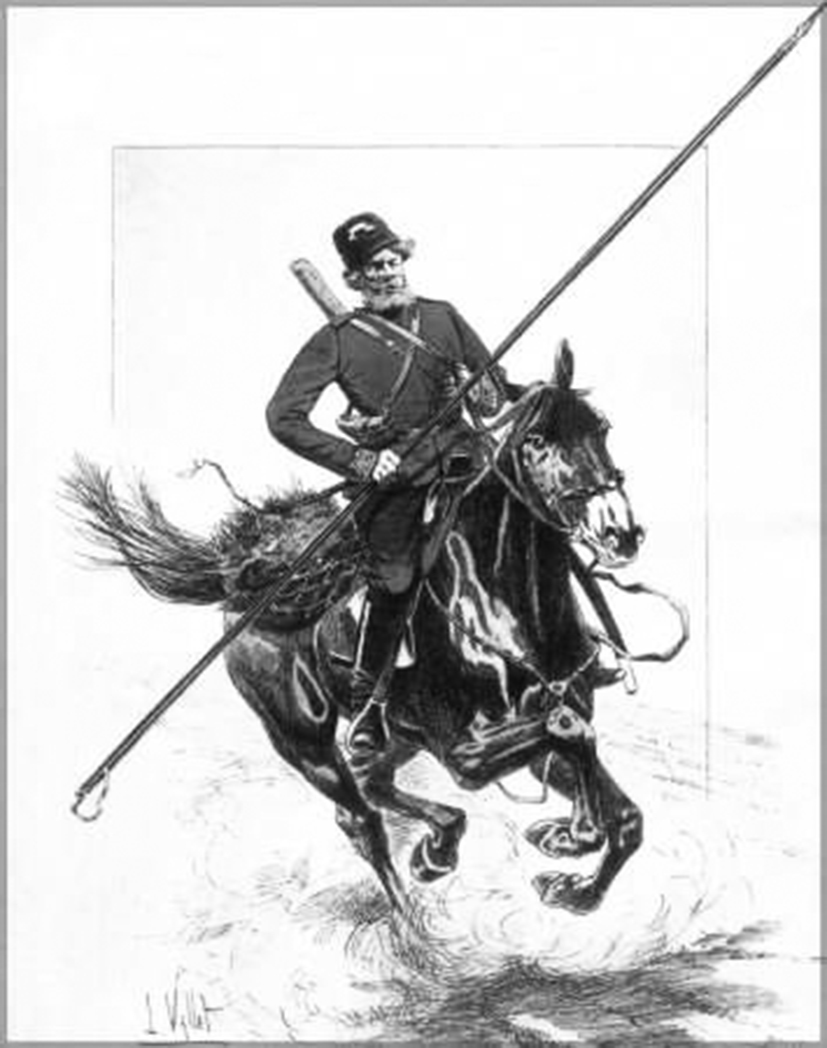

– Казак, казак с пикою! – закричал Лёля.

Мы оба чуть не вылезли из окна; казак проехал шагом, верхом на лошади. Нам показалось, что он сидит как–то особенно красиво, и мы залюбовались его кожаным кивером, надетым набекрень.

Вернувшийся отец сообщил нам новость. Приятеля его не было в городе, он проводил лето на хуторе, на берегу самого Дона, верстах в тридцати от Новочеркасска, и на следующее утро мы должны были к нему ехать.

После обеда, нагулявшись по городу и по саду, вдоволь насмотревшись на казаков и не найдя в них ничего необыкновенного, мы усталые повалились спать, и утром снова усевшись в коляску поехали к Андрею Петровичу (так звали приятеля отца).

Ехать в гости к чужим было не так весело. Я боялся скучать. Лёля тоже не особенно радовался, но отец успокаивал нас тем, что на хуторе нам будут очень рады и примут, как родных.

Опять потянулась степь, такая же скучная, однообразная, вдобавок выжженная июльским солнцем, Но вот вдали мелькнула светлая полоса. Полоса красиво и широко извивалась.

– Дон, Дон, – закричали мы.

Действительно «Тихий Дон», как называют его казаки, замелькал перед нами, то прячась, то снова красуясь. Скоро открылся и хутор Андрея Петровича. По–нашему это была просто небольшая усадьба, а по казачьему «хутор». Низенький, одноэтажный, деревянный дом лепился на верху ската; широкий балкон зарос вьющеюся зеленью, по углам высились пирамидальные тополи, а кругом в беспорядке, кучками росли вишневые, абрикосовые, яблочные и грушевые деревья. В стороне, отдельно, широко разросся грецкий орех. Под его густою сочною листвой были врыты в землю две скамейки и круглый столик; далее шли службы: кухня, сараи, рига, а за службами зеленым квадратом вырисовывались кусты виноградника. Внизу, слегка подергиваемый легкой рябью, красавец Дон катил свои голубые волны. Всем нам представилось, что мы где–то видели уже такой хутор.

– На картинках, – вспомнил первый Лёля.

И, правда, на картинках часто встречаются такие очаровательные уголки. Мы так и прозвали сейчас же хутор Андрея Петровича «картинкой».

Подготовила Ирина Касаркина,

заведующая Центром по работе с книжными памятниками ЦБС им. А.С. Пушкина.

(Окончание в следующем номере).