К дню освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков

Вот и снова напомнила о себе война: во время земляных работ возле торгового центра «Эльдорадо» на проспекте Платовском рабочие нашли противопехотную мину времен Великой Отечественной… А в ноябре прошлого года в центре Новочеркасска обнаружили два 120-миллиметровых фугасных снаряда тех лет…

13 февраля 1943 года Советские войска освободили Новочеркасск от немецко-фашистских захватчиков. Очевидцев этого события можно перечесть по пальцам. Но люди должны знать историю своего города, своего народа. Ее собирают по крупицам историки, писатели, журналисты. Собирают, чтобы оставить на память потомкам.

И мы сегодня попросили нашего большого друга, журналиста, писателя Ивана Яковлевича Кравченко разрешить нам опубликовать страницы из его книги «В тревожный час. Рассказы о героях войны». Она вышла в Ростове-на Дону в 1983 году. Иван Яковлевич любезно согласился, специально подобрал фотографии к тексту.

Давайте вернемся с автором на 73 года назад… Вот один из рассказов этой книги.

Зимой 1943 года войска Паулюса, окружные под Сталинградом, капитулировали. Советские воины начали освобождать родную землю. Их путь на на запад был нелегким. Враг зло сопротивлялся.

От Батайска, вдоль железной дороги и Дона, и дальше, по правому берегу реки Аксая, немцы создали сильные оборонительные укрепления. Они прочно засели на Бессергеневских высотах. Но 10 февраля огонь наших «катюш» все-таки заставил их попятиться. Были освобождены станицы Бессергеневская, Заплавская, Кривянская.

А в ночь на 13 февраля части наших 96-й и 387-й стрелковых дивизий 2-й гвардейской армии завязали бой на южной окраине Новочеркасска. С севера на поселок Хотунок наступала 3-я гвардейская стрелковая дивизия. И к исходу дня в городе уже не было ни одного фашиста. Днем позже в городской исполком депутатов трудящихся зашла женщина. Представилась:

— Редькина Феодосья.

А сама еле стоит, бледная, слабая. Председатель исполкома Илья Андреевич Морозов предложил ей сесть. И женщина рассказала:

— Я прокурор из Харькова. Военюрист. В сорок втором во время бомбежки была тяжело ранена. Немцы настигли наше подразделение в Новочеркасске. Всех раненых эвакуировать не успели. Так и осталась я вместе с другими красноармейцами в городе… Ворвались немцы… Но никто из нас не погиб. Спасли нас врачи железнодорожной больницы. Запишите, пожалуйста, их фамилии: начальник больницы Сергей Васильевич Кутузов, его жена врач Мария Пантелеймоновна, хирург Лидия Ярунова, медсестра Ксения Калюжная…

Раненых – в подвалы!

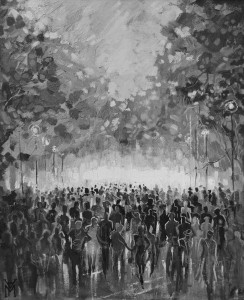

Стоял жаркий июльский день 1942 года. Врач Новочеркасской узловой железнодорожной больницы Мария Пантелеймоновна Кутузова, на минуту покинув палату, вышла во двор. Напилась воды и прислонилась щекой к шершавой коре тополя. Которые сутки уже без сна? Усталым взглядом пробежала по скверику, что раскинулся напротив больничных корпусов. Кроны акаций и каштанов бросали круглые тени на разогретую землю. За сквериком просматривалась Соборная площадь, выложенная булыжником. Посредине нее – шестикупольный собор. А лицом к нему застыл на мраморном постаменте бронзовый Ермак. Безлюдно и тихо близ больницы.

В кармане халата нащупала бесформенные кусочки металла. Они были тяжелы и кололи пальцы. Только что их вынули из тела молодого бойца, прибывшего из-под Матвеева Кургана. Там в ночь на 22 июля войска Южного фронта начали отход от реки Миуса, где держали оборону с декабря 1941 года.

Наши отступают. Больно сознавать это. И мучительно видеть, как на машинах, подводах, пешком уходят на восток мирные жители.

Внезапно тишину города потрясли два взрыва. Гроза средь солнечного дня громыхнула вначале на северной окраине Новочеркасска, где небольшим мостом соединялись разделенные речкой Тузловом старый город с новыми рабочими районами, откуда уходила на север железнодорожная линия.

Взрывы раздались сразу в нескольких местах. Кутузова метнулась к зданию больницы. В небе уже выло, свистело, визжало. Больничный двор в один миг покрылся мраком. Затуманенный солнечный круг медной чашей поплыл сквозь едкое марево. Забегали испуганные люди. Конюх Федор Гудков, приседая при каждом взрыве, тянул за уздцы в сарай лошадь. Но та ошалело становилась на дыбы. Бежала из глубины двора прачка Избищева. У самого здания женщина споткнулась. И в этот же момент ухнуло так, что зазвенели разбитые стекла, рухнул на асфальтовую площадку тополь.

Мария Пантелеймоновна бросилась на второй этаж главного больничного здания, там лежали раненые. На лестницах уже суетились медики. Начальник больницы Сергей Васильевич Кутузов стоял на верхней площадке, повелительно и строго приказывал:

— Все раненых – в подвалы! Медикаменты – тоже!

В зияющие проемы окон летели осколки, комья земли, посеченные ветви деревьев. Больные торопились вниз, кто как мог. Медсестры Екатерина Кондрашова, Ксения Калюжная, Анна Чайковская, Клавдия Прохорова, Анна Балабина и повар Григорий Ефремович Попов тащили носилки.

Врач-хирург Лидия Петровна Ярунова пыталась сама поднять с постели раненого воина, но ей это никак не удавалось.

— Машенька, сюда! – махнула она рукой вбежавшей в палату Марии Пантелеймоновне.

Женщины взяли раненого и отнесли его в подвал. Потом вернулись еще, еще и еще. Так бегали вверх-вниз вместе с другими медработниками до тех пор, пока все до одного раненые не были спрятаны в безопасное место.

Гул бомбежки переместился в район железнодорожного вокзала. Сергей Васильевич распорядился собрать всех медработников. Вошла санитарка Александра Алексеевна Дашкова и сообщила, что конюх Гудков и лаборантка Клавдия Ивановна Прохорова контужены, а прачка Избищева убита.

В тот день, 23 июля 1943 года, немцы развивали наступление на село Большие Салы, станицу Аксайскую и приблизились к хутору Каменный Брод, что в десяти километрах северо-западнее Новочеркасска. Враг бомбил Ростов, Новочеркасск, переправы через Дон, транспортные магистрали, стремясь помешать организованному отступлению советских войск.

Эвакуироваться не удалось

Сергей Васильевич настойчиво кричал в трубку:

— Алло! Алло! Комендант города нужен. Да-да, из железнодорожной больницы.

Наконец раздалось:

— Комендант Орлов слушает!

— Когда же будут подводы для отправки раненых? – закричал нетерпеливо Сергей Васильевич. – У меня их сто пятьдесят человек. Подождать еще? Так сколько же можно?..

Дверь рабочего кабинета отворилась и на пороге появилась жена Мария Пантелеймоновна.

— Опять раненые прибыли, Сережа, принимать будем?

— А что же делать, если не принимать?!

Красноармейцев снимали с бричек, вели и несли в подвал, где уже была оборудована перевязочная.

Кутузов записывал раненых: «Мордюшенко Мария. Уроженка Киевской области. Военный фельдшер. Ранение в голову и открытое повреждение бедра».

— Оперировать!

«Боец Гаврилов. Осколочное ранение в лицо. Повреждены челюсти и шея, руки и ноги».

— Оперировать!

«Лейтенант Малышев, коммунист. Уроженец Краснодарского края. Ранен в живот».

— В перевязочную!

Не в лучшем состоянии были и другие. Метался в горячке потерявший зрение военинженер Корякин, мучительно крутил головой боец Колесников, бредила военюрист Редькина.

Из операционной раненых перенесли в подвал, разместили на койках, носилках, тюфяках.

А между тем по спуску Герцена, проспекту Ермака, Соборной площади и Красному спуску – через весь город, от северного поселка Хотунка до южной окраины, к железнодорожному вокзалу, — потянулись отступающие части. За городом слышались взрывы. Немцы приближались к Новочеркасску.

Раздался телефонный звонок, и из комендатуры сообщили:

— Высланы подводы! Срочно эвакуируйте больных железнодорожников. Но в первую очередь – раненых бойцов и командиров!

К больнице подошли подводы. На них усаживали бойцов, которым уже была оказана первая медицинская помощь. Часть раненых – по одному, по двое – устроили на попутный транспорт.

Доктор Кутузов прилагал все усилия к тому, чтобы поскорее отправить раненых в тыл, эвакуировать ценное имущество, а потом и медицинский персонал. Весь день кипела работа.

Вечером погас свет. Город окутала глухая ночь. Зажгли лампы. Они тускло освещали стены подвалов, лица раненых.

Всю ночь напролет не смыкали глаз врачи – промывали раны, перевязывали, оперировали. Более крепких выводили на площадь и устраивали, как и днем, на проходящие машины, подводы.

Многое они успели сделать. Но еще около ста человек, нуждающихся в неотложной хирургической помощи, оставались у них на руках, когда на следующий день, 24 июля, на окраинах города появились немецкие танки. Вскоре они громыхали по площади.

Лязг гусениц отозвался в душе Марии Пантелеймоновны тяжкой болью. Год прошел, как началась война, а пережито столько, что хватит на всю жизнь. Раненые, раненые, раненые… Фронт еще был на Украине, а в Новочеркасск уже начали поступать на лечение бойцы.

— Наша задача в том, говорил тогда заведующий горздравотделом Евгений Онуфриевич Монченко, — чтобы ни один красноармеец не остался без внимания.

Обогревали фронтовиков, лечили, чинили им одежду, писали письма родным.

Однажды Евгений Онуфриевич пришел на работу мертвенно-бледный. На вопрос, в чем дело, с трудом выдавил:

— Сын погиб. Под Таганрогом…

Вскоре Марии Пантелеймоновне было приказано передать эвакоприемник врачу Цивинкову, а самой отбыть в распоряжение врачебно-санитарной службы Северо-Кавказской железной дороги, управление которой находилось в Армавире. Там работал и Сергей Васильевич – инспектором врачебной службы.

В марте сорок второго Кутузовых вернули в Новочеркасск. Необходимо было обслуживать железнодорожников и трудармейцев, занятых на строительстве оборонительных сооружений.

«Город занят врагом, эвакуироваться не удалось. Одно ясно, — думала Мария Пантелеймоновна, — нужно спасать людей. Любыми путями».

И еще она знала, что решимости на это хватит и у нее, и у каждого работника больницы.

Стоя сейчас в кругу врачей, она слушала торопливые, но твердые слова Сергея Васильевича. Он предлагал им свой план спасения раненых бойцов.

В комнате было тихо. Негромкий говор Сергея Васильевича перебивали глухие взрывы. С минуты на минуту в больнице могли появиться немцы.

Под чужими именами

Мысль о конспирации пришла к доктору Кутузову еще в начале бомбежки. Другого варианта не было. К гражданским больным враг отнесется совсем иначе, чем к раненым бойцам. Вот почему надо убедить гитлеровцев в том, ч то в Новочеркасске не военный госпиталь, а больница, и нет в ней ни одного раненого красноармейца. Весь персонал принял это предложение как должное.

Весть о том, что немцы в городе, вызвала у раненых растерянность. Они приподнимались с постели.

— Сейчас придут фашисты и прикончат, — обхватил голову забинтованными рукам и старший лейтенант Жуков.

— Да, попались в ловушку, — выдавил сквозь зубы сосед, — лучше б сразу грохнуло…

Метались в бреду шофер Михайлов и радистка Шарантай.

Доктор Кутузов решил срочно побеседовать с людьми.

Появление в больничной палате заведующего больницей с врачами и медсестрами было встречено настороженным вниманием.

Сергей Васильевич присел на кровать к лейтенанту Жукову, неторопливо поправил повязку на его плече и заговорил, но так, чтобы слышно было и всем остальным:

— В общем, вот такое дело, лейтенант. Отныне вы должны знать, что лежите не в лазарете, а в железнодорожной больнице. И лечатся здесь только путевые рабочие, машинисты, работники станций. Ни одного красноармейца у нас не было. А посему вы больше не лейтенант, а просто-напросто железнодорожник, раненный на работе при бомбежке. Кстати, запомните: лично вас ранило на отрезке железной дороги Зверево – Лихая. Был у нас на излечении оттуда рабочий. Вы на него даже и похожи.

Все слушали доктора, затаив дыхание.

— И еще просьба. Сдайте, пожалуйста, военный билет. Партийный тоже. Не смотрите на меня недоверчиво. Прошу полностью довериться нам, медикам. Сохраним все в целости.

Кутузов одобряюще улыбнулся и добавил:

— Вот такие-то дела… Придумаем истории болезней для всех товарищей. Только с одним условием: вы нам поможете. Что требуется? Дисциплина и выдержка.

У выхода он приостановился и еще раз подчеркнул:

— Дисциплина и выдержка.

Быстро, как этого требовали обстоятельства, врачи изучили биографии раненых и согласно им составили нужные истории болезней. Люди почувствовали решительность в действиях врачей, помогали им, беспрекословно выполняя все их требования.

По поручению Сергея Васильевича медсестры Анна Ивановна Бутакова, Ксения Георгиевна Калюжная, Анна Петровна Чайковская, Александра Алексеевна Дашкова и другие у себя дома и у соседей-железнодорожников собрали гражданскую одежду и белье. Гимнастерки, солдатские сапоги, вещмешки снесли в надежные тайники больничного здания.

Старательно прятала солдатские вещи хирург Лидия Петровна Ярунова, которой поначалу даже не верилось, что она снова в тылу врага. Сердце еще не успело остыть от Вязьмы, а на плечи ложилось очередное испытание.

Как только началась война, новочеркасского хирурга Ярунову направили на Западный фронт. В свои сорок лет она выглядела молодо. Узкие дуги бровей, мягкие черты лица, аккуратно уложенные косы. Службу начала в полевом госпитале № 558 19-й армии. Немец шел на Москву. Упорные бои за каждую высоту. Горели березовые рощи Белоруссии. Белые деревья – в черных клубах дыма. В землянках и тесаных избах, в железнодорожных вагонах, на полустанках оперировала Ярунова Бойцов.

Так случилось, что под Вязьмой Ярунова вместе с врачом Анной Веселовской и группой раненых попала в окружение. Несколько недель жили у партизан. Потом снарядили подводы и решили пробиться через линию фронта.

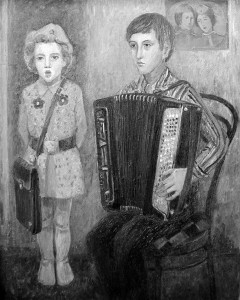

Хирург Лидия Петровна Ярунова.

Двинулись в путь холодной февральской ночью. Шли лесом. Час, другой, третий. Выбились из сил. А нужно снова и снова утопать по пояс в снегу, вытаскивать повозки, всматриваться в лесную глушь, чтобы не нарваться на немцев.

На третью ночь сопровождавшие обоз партизаны, рассказав, как пробираться дальше, простились.

В лесу иногда попадались стога старого, заброшенного сена. Тогда делали привал. На кострах топили снег, варили картошку. Отогревали и кормили раненых.

Однажды сбились с пути. Стали думать: как быть?

— Пойду в село, — решилась Лидия Ярунова. – Расспрошу, что к чему.

— А если немцы там? – встревожилась Анна Веселовская. – Идти, там вдвоем.

Женщины надели рваные фуфайки и побрели в село. Постучались в крайнюю избу. Отворили старуха. Накормила странниц щами и рассказала, как идти дальше.

И снова дорога. Бегали от подводы к подводе, падали и поднимались фронтовые медсестры и врачи. И все-таки выбрались из окружения.

Прибыли на станцию Кувшиново. Только мужественным женщинам оказывали помощь наравне с ранеными. Медицинская комиссия заключили: у Яруновой в тяжелой форме дистрофия. Необходимо срочное лечение. В середине мая 1942 года она прибыла в Новочеркасск. Подлечилась. Направили работать в железнодорожную больницу.

И снова – немцы.

Иван Кравченко.

(Продолжение следует).