100 лет тому

История Новочеркасского комсомола берёт своё начало со времён гражданской войны, когда наши прадеды с винтовкой в руках боролись за светлое будущее трудового народа, сотни лет угнетаемого царским режимом.

Первыми комсомольскую ячейку в городе организовали рабочие железнодорожного узла. 10 марта 1920 года, спустя пару месяцев после освобождения города от белогвардейцев, состоялось общее собрание молодого актива железнодорожных мастерских. Повестка собрания была такова — «Об организации местного отделения Российского коммунистического союза молодёжи». Первым, кто вступил в РКСМ, был мастер депо – Макар Лукин, он же и возглавил ячейку комсомола, другие товарищи последовали его примеру и написали заявления о вступлении в РКСМ — 40 человек.

После образования ячейки комсомола на железнодорожном вокзале молодёжь Новочеркасска начала объединяться и организовывать свои ячейки комсомола на предприятиях, в типографии, авто- и авиамастерских, пекарнях. В ноябре того же года образовалась комсомольская ячейка при Донском политехническом институте (ныне ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова).

Молодые и горячие сердцем, верные идеалу революции комсомольцы активно участвовали в боевых действиях на фронтах гражданской войны, боролись с белополяками, белогвардейцами, петлюровскими формированиями, наводили порядок на Донской земле, освобождая её от бандитизма и преступности.

После гражданской войны комсомольцы города активно участвовали в восстановлении разрушенного войной хозяйства. Одной из главных целей была борьба с детской беспризорностью, ведь тысячи мальчишек и девчонок потеряли своих родителей и родственников в ходе боевых действий, многие умерли от голода. Комсомольская молодёжь города построила для осиротевших деток 30 детских домов, 5 школ-интернатов, профтехшколы. Молодые ленинцы были одними из первых, кто просвещал и обучал население, они были активистами обществ по ликвидации безграмотности, участвовали в работе комитетов содействия школам и в работе детских комиссий.

Во время первой пятилетки 1928-1932 гг. комсомол города активно трудился на строительстве новых предприятий, в цехах на производстве. Страна должна была преобразиться — из аграрной отсталой страны третьего мира, всего за одну пятилетку, страна Советов вырвалась вперёд и стала передовой индустриальной державой. Новочеркасск выполнил свою первую пятилетку за 4 года и 3 месяца!

Многим из новочеркасских комсомольцев 20-х гг. страна Советов дала возможность стать впоследствии государственными деятелями: А.К. Кортунов стал Министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, Героем Советского Союза; С.П. Худяков работал в Донбюро при ЦК РКП(б), затем в представительстве Наркомвнешторга СССР в Лондоне; М.М. Лукин — зам. министра авиационной промышленности, Героем Социалистического труда.

Крепла советская власть, крепла и её молодёжь. К десятилетию образования Коммунистического союза молодёжи в городе насчитывалось более 1700 молодых коммунистов, к 1931-му году их число достигло 3400 человек, а ещё через пару лет в городе Новочеркасске было свыше 5 тысяч молодых ленинцев.

В неурожайные и голодные 1932-1933 гг. комсомольцы Новочеркасска первыми выступили инициаторами охраны урожая, их поддержали все комсомольцы Азово-Черноморского края. Благодаря этой инициативе, молодёжь смогла уберечь десятки тысяч пудов хлеба от разграбления его кулаками и другими вредительскими элементами.

1932 год ознаменовался началом большой стройки — паровозостроительного завода (ныне НЭВЗ). Многие его строители и работники были комсомольцами. Благодаря их ударному труду уже через четыре года первые три паровоза сошли на рельсы. Помимо строительства самого завода, комсомольцы в свободное время и в выходные дни участвовали в строительстве детского сада, а также стадиона, на котором в 1935 году величайший советский писатель Михаил Шолохов приветствовал строителей паровозостроительного завода.

Видя экономические успехи советского государства, капиталистическая верхушка Запада начала милитаризацию своей экономики. Установившиеся режимы национал-социалистов в Германии и фашистский режим в Италии начали дестабилизировать обстановку в Европе. Первой их целью была Испания. Комсомольцы города восторженно приветствовали борьбу испанского народа против фашиствующих националистов. Молодёжь Новочеркасска собирала продовольственные посылки, денежные средства для отправки в Испанию. Многие комсомольцы приняли участие в боях на стороне республиканцев в качестве добровольцев — лётчиков и танкистов, помогая своим братьям-пролетариям.

22 июня 1941 года начавшаяся война прервала мирную жизнь Новочеркасска. Началась перестройка промышленности и населения города на военный лад. В первые же дни войны тысячи комсомольцев — парней и девушек — массово записывались добровольцами на фронт.

В июле более 1500 комсомольцев ушли на передовую. Весь состав комитета ВЛКСМ Новочеркасского инженерного института (65 человек)) во главе со своим секретарем Михаилом Коганом простились с институтом. Они были отправлены на Миус-Фронт под Таганрог. 30 из них пали смертью храбрых, в том числе и М. Коган осенью 1941 года.

Комсомольцы города, которых не взяли на фронт, самоотверженно трудились в тылу. Они заменяли ушедших на фронт товарищей на шахтах, заводах, в колхозах. Строили оборонительные сооружения, следили за порядком в городе, принимали участие в подготовке бойцов для армии, ухаживали за ранеными в госпиталях, вступали в ряды народного ополчения и истребительные отряды.

Во время оккупации в городе действовала сеть комсомольцев-подпольщиков. Они расклеивали листовки, похищали оружие, выводили из строя линии связи. Перед отходом из города в январе 1943 года оккупационная власть расстреляла 19 комсомольцев — героев, благодаря которым и стала возможна наша победа в самой страшной войне человечества.

Звания Героя Советского Союза были удостоены 60 новочеркасцев, большей частью комсомольцев, в их числе: Георгий Александрович Сорокин, Иван Иванович Поляничкин, Галина Константиновна Петрова, Иван Васильевич Ганжела и другие. В память о героях многие улицы города носят их имена.

В феврале 1943 года Новочеркасск был освобождён от немецких захватчиков, началось восстановление города, в котором комсомольцы сыграли большую роль. За время оккупации были разрушены многие городские здания, важные городские объекты, в том числе Дом Красной Армии, торговые ряды, здание строительного техникума, главный корпус НПИ, цеха НЭВЗа, электроподстанция, городские инженерные сети, которые в послевоенные годы были восстановлены и продолжают функционировать в настоящее время. В конце 1943 года в Новочеркасске свыше 40 молодёжных бригад и 2 комсомольско-молодёжных цеха работали над восстановлением разрушенной инфраструктуры города.

9 февраля 1946 года И.В. Сталиным была сформулирована основная хозяйственно-политическая задача четвёртой пятилетки (1946-1950) — «Восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах». Так началась первая послевоенная пятилетка, на передовых рубежах которой выделялись комсомольские бригады строек и заводов, рядовые члены ВЛКСМ, выполнявшие досрочно и перевыполнявшие поставленные планы работ. Среди передовиков производства были следующие комсомольцы: Георгий Летвишко, Борис Лихобабин, Николай Винчук, Владимир Пономарёв, Владимир Шевцов (в будущем 1-й секретарь Промышленного РК КПСС, позже 1-й секретарь ГК КПСС).

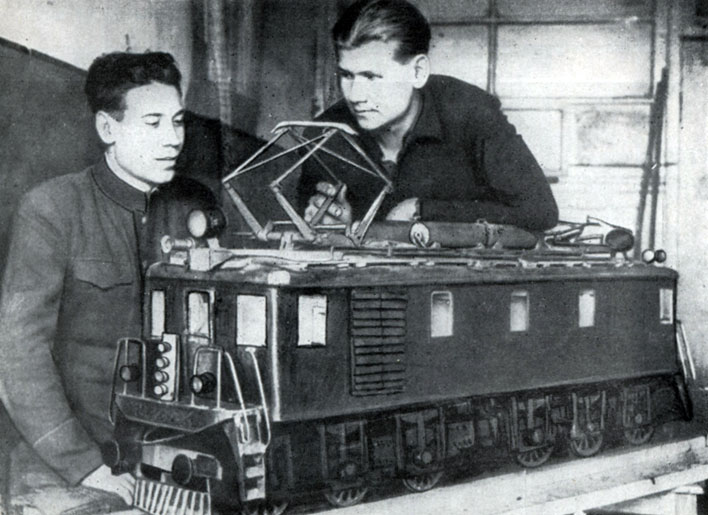

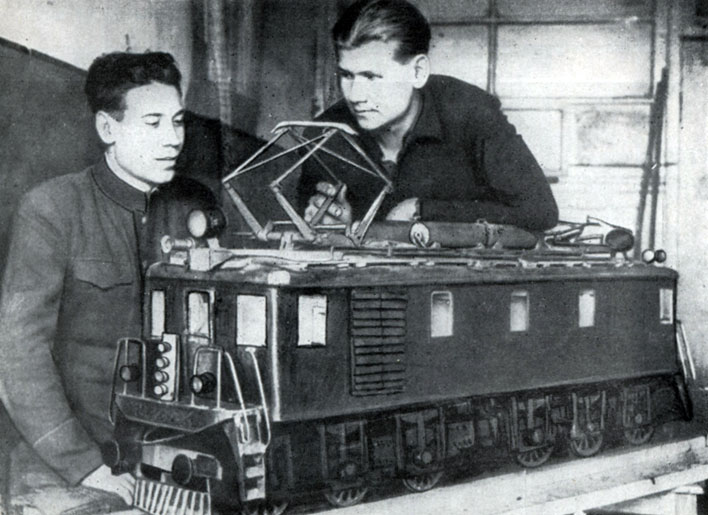

К 1947 году в городе действовало 107 первичных комсомольских организаций, количество членов в которых составляло более 11,5 тысяч человек. Комсомольская молодёжь участвовала в строительстве электровозостроительного завода, электродного завода, завода постоянных магнитов, завода синтетических продуктов, объектов культуры, Новочеркасской ГРЭС.

В конце пятидесятых годов вместе с коммунистами комсомольцы поднимали целину, молодёжь считала за честь трудиться в комсомольско-молодёжных бригадах и студенческих стройотрядах. В целинных районах северного Казахстана, а потом и в других районах страны комсомольцы строили животноводческие комплексы, жилые дома, школы, детские сады, дома культуры и общежития, больницы и дома отдыха, участвовали в уборке урожая, восстанавливали и возводили заново памятники погибшим в Великой Отечественной войне, работали в автоколоннах, строили ЛЭП и прокладывали новые железнодорожные пути, ремонтировали сельскохозяйственную технику, строили дороги.

1971-й год ознаменовался для Новочеркасского электровозостроительного завода получением высшей правительственной награды СССР — ордена Ленина, за успехи в 8-ой пятилетке. Немалая роль в этом принадлежит комсомольской молодёжи завода.

К середине 1980-х гг. комсомол города насчитывал в своих рядах около 50 тысяч членов ВЛКСМ. В городе работали 162 комсомольско-молодёжных коллектива, более 3 тысяч рационализаторов и изобретателей.

Активные комсомольцы, прошедшие школу ВЛКСМ, стали советскими руководителями, учёными, деятелями науки, техники, образования и т.д.

Надвигались 90-е гг., Ельцин подписал указ о запрете деятельности КПСС и КП РСФСР. Из политической жизни ушла компартия, вслед за ней и комсомол, но не надолго. После признания Конституционным судом указа президента Ельцина неконституционным, компартия возобновляет свою работу, чуть позже — и комсомол.

Возрождение комсомольской организации в Новочеркасске началось в 1995 году. Его инициаторами были Владислав Журавлёв, Евгений Андреев, Евгений Квашин и Семён Свиридов. Организация первоначально имела наименование — МПО «Возрождение» (молодёжно-патриотическое объединение «Возрождение»), а 9 марта 1997 г. в органах юстиции были одновременно зарегистрированы областная организация МПО «Возрождение» и региональное отделение РКСМ (Российский коммунистический Союз молодежи).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На данный момент нам следует не просто задуматься над проблемой развития левого движения в нашей стране, но и начать искать точки соприкосновения с другими левыми организациями. Мы должны отбросить в сторону наши разногласия, которые часто не имеют под собой твёрдой основы. Только объединившись воедино, разрозненные коммунистические и социалистические организации будут представлять из себя силу, способную сделать жизнь простого человека лучше. И именно КПРФ, как главная левая партия страны, должна стать той связующей силой, которая и объединит всех левых.

Александр Луценко,

секретарь Новочеркасского

горкома КПРФ.

На фото: мемориальная доска на здании железнодорожного вокзала; комсомольцы на строительстве паровозостроительного завода(1932г.); действующая модель электровоза, подарок XI съезду ВЛКСМ от комсомолии НЭВЗа (1949г.); товарищи поздравляют фрезеровщика НЭВЗА Алексея Губанова (второй слева) с присуждением звания лауреата премии имени Ленинского комсомола (1977г.); стройотрядовцы НПИ – на работе и на параде (50-60-е годы XX века).