Вехи, ознаменованные десятилетиями

(Продолжение. Начало на стр. 1).

О событиях тех давних лет мы беседуем с краеведом, членом Союза журналистов России Евгением Халдаевым. Все даты приводятся по старому стилю.

Корр.: — Евгений Васильевич, Первая мировая, Гражданская войны, добровольцы… Этот период истории вы изучаете давно. Давайте вернёмся к событиям столетней давности на Дону.

Е. Халдаев: — Подписание Брестского мира в начале 1918 года означало окончание Первой мировой войны для Советской России. У нас уже бушевала Гражданская война, люди с ожесточением уничтожали друг друга, отстаивая свои идеалы. Солдаты бывшей Императорской армии теперь сражались на родной земле уже по обе стороны баррикад.

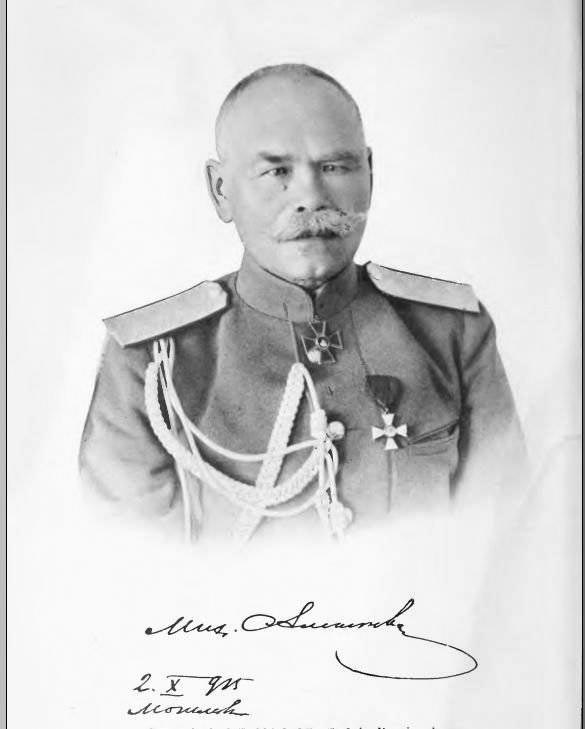

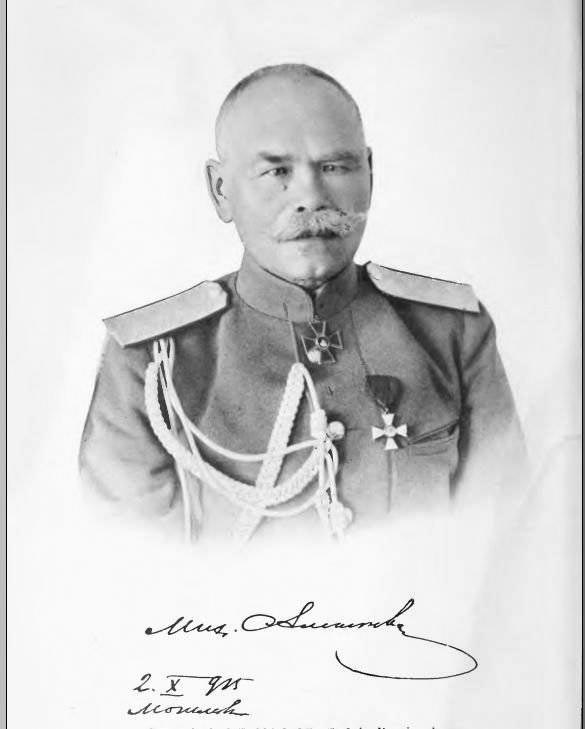

По призыву генерала Алексеева малая часть их начинает съезжаться на Дон в ноябре и декабре 1917 года. Генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев был опытным военачальником. Участвовал в войнах русско-турецкой 1877-1878 годов, русско-японской 1904-1905 годов, в Первой мировой войне возглавлял штаб армий Юго-Западного фронта, был главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта, с августа 1915 года — начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего. На Дону он хотел создать новую Русскую Армию не только для противодействия большевизму, но и верную долгу перед Францией и Англией — союзниками по военно-политическому блоку Антанта.

Корр.: — Итак, Новочеркасск, ноябрь 1917 года…

Е. Халдаев: Алексеев прибыл в город как частное лицо под утро второго ноября. С вокзала отправился в Атаманский дворец, к генералу Каледину. Там объясняет донскому атаману, что в связи с большевистским переворотом 25 октября он приехал в донскую столицу с группой верных офицеров для формирования добровольческой организации, способной оказать сопротивление большевикам. Сочувствуя этой идее, Алексей Максимович Каледин всё же просит долго не задерживаться в Новочеркасске из-за царящих среди донцов настроений. Для временного проживания генералу он выделяет свой атаманский вагон, стоящий на станционных запасных путях, а для формирующейся организации — отдельное здание.

Нахождение добровольцев в казачьей столице держалось в секрете и первое время ограничивалось проживанием в специально отведённом помещении – военном лазарете № 2 на Барочной улице, нынешней Орджоникидзе. Тут располагались штаб армии, бюро регистрации прибывающих, комнаты формирующихся рот. Символично, что создание новой русской армии происходило именно в стенах лазарета, открытом специально для лечения солдат Великой войны, так тогда в России называли Первую мировую войну.

Вспоминая то время в 60-е годы ХХ века в Париже, «марковец» Павлов писал в своей книге: «Группа спутников генерала Алексеева была приведена на Барочную улицу № 39, где помещался лазарет, теперь освобождённый от раненых и больных, но с оставшимся медицинским персоналом. Прибывших приветливо и радушно встретили, отвели им комнату, накормили. Скоро все уснули крепким сном после долгого, тяжёлого и беспокойного пути. Так, лазарет на Барочной № 39 стал «колыбелью» Добровольческой Армии».

Корр.: — Этот знаменитый дом на Барочной! Как только возник интерес к событиям Гражданской войны, центральные каналы стали снимать в городе эпизоды для фильмов, появились публикации разных авторов, а вместе с ними показывались и назывались разные места нахождения лазарета, где создавался штаб Алексеевской организации… Такое разночтение с чем связано?

Е. Халдаев: — Автор воспоминаний ошибся. В доме № 39 по Барочной улице лазарета № 2 не было, он располагался в здании под № 36. Цитируемая книга «Марковцы в боях и походах за Россию» весьма популярна у исследователей истории Гражданской войны. И эта ошибка тиражируется по страницам многочисленных статей, книг, научных изданий. Даже крупный знаток Белого движения историк С.В. Волков в своих трудах указывает неправильный адрес – № 39, помечая, что «называются также номера 36, 56, 54».

Корр.:- Из-за чего же произошла путаница с нахождением этого памятного места? О каком всё-таки адресе идёт речь?

Е. Халдаев: — Следует разобраться с лазаретами. Германия объявила войну России 19 июля 1914 года, а уже 28 августа в Новочеркасске появился лазарет № 1 в больнице Общества донских врачей, ныне БСМП. Всю осень различные союзы, организации, общества, учебные заведения, частные лица открывали новые лазареты: их появилось более тридцати, куда доставляли раненых на лечение с полей сражений.

Нужный же нам лазарет № 2 на 180 коек размещался в доме Сидорова — лишь в двух кварталах от центра города в бывшей гостинице «Яр» на Барочной № 36. Она оказалась на грани закрытия — наказной атаман Покотило энергично взялся за исполнение «сухого закона», введённого в 1914 году. Газеты писали, что тайных продавцов выпивки штрафовали, сажали в тюрьму… Сидоров в сентябре того же года сдаёт «Яр» под лазарет на 150 кроватей со всем инвентарём Красному Кресту.

Несколько позже его расширили за счёт соседнего здания – гостиницы «Метрополь», принадлежащей одному из братьев известной в городе греческой семьи Марко-Донато. И общее количество мест увеличивается до ста восьмидесяти. В 1915-1916 годах раненых поступает меньше, часть лазаретов закрывается или перепрофилируется — беженцы заполняют город. К сентябрю 1916 года лазарет № 2 остаётся на Барочной с максимальным количеством мест — 190. Ничем особенным он не выделяется и даже за антисанитарию подвергается резкой критике атамана Покотило.

Корр.: — Но в историю Гражданской войны ему суждено было войти не скромной страницей Первой мировой войны, а местом, где родилась Добровольческая армия. Как это произошло?

Е. Халдаев: — Я провёл своё журналистское расследование, работал с различными историческими документами, что позволило сегодня назвать точный адрес здания, в котором действительно началось формирование Добровольческой армии. Полковник Лисовой в статье, вышедшей в журнале «Донская волна» в 1919 году, даёт важные детали, подробно замечая, что под общежитие №1 Алексеевской организации был отведён лазарет № 2 на углу Барочной улицы и Платовского проспекта на 250 человек.

Очевидно, что речь идёт о доме наследников Шапошникова, известного городского миллионера. Ныне здесь размещено общежитие Донского строительного колледжа. Но по старой нумерации это дом № 32, а лазарет располагался в доме № 36.

Корр.: — Выходит, полковник Лисовой ошибся?

Е. Халдаев: — Послужной список полковника сразу отметает предположение о его некомпетентности. Яков Маркович в ноябре занимал должность начальника полевого штаба донского атамана, а с января 1918 года был представителем Добровольческой армии при Донском атамане. Он приводит точные цифры выданных из донского арсенала броневиков, винтовок, револьверов и даже патронов. Становится ясно – полковник Лисовой ошибиться не мог, и нужно искать подтверждение его словам.

Но их нет в воспоминаниях первых добровольцев-алексеевцев. Тринадцать человек, написавших их в эмиграции, упоминая дом на Барочной улице, указывают его адрес. Тот, по которому они пришли, чтобы записаться в Алексеевскую организацию. Авторы приводят номера пяти разных домов: 2, 26, 36, 39 и 56. И ни один из них не называет № 32! Но зато теперь мы знаем, что лазарет № 2 до второго ноября находился на Барочной № 36.

Корр.: — Почему он был переведён в другое здание?

Е. Халдаев: — Ответ помогают найти газеты того времени. «Вольный Дон» 26-го октября, спустя сутки после ареста Временного правительства, сообщал, что в Новочеркасск приезжает первый курс петроградского института путей сообщения с преподавателями в количестве 150 человек, и что для общежития путейцев отводится лазарет в доме Сидорова на Азовском базаре. Это было решение Министерства внутренних дел, только что случившийся переворот ничего не менял, ни Донской атаман, ни Войсковое правительство, ни тем более городская управа не могли распоряжаться помещением.

Корр.:— Можно ли предположить, что студенты-путейцы были прикрытием, а помещение готовилось именно для Алексеевской организации?

Е. Халдаев: Предполагать можно много. Но возможно ещё и то, что решение о передаче добровольческой организации другого, бОльшего здания, было принято уже в первом разговоре 2-го ноября между генералами Калединым и Алексеевым. Новое угловое здание вмещало 250 коек — на треть больше, чем в домах Сидорова и Марко-Донато. По замыслу Алексеева сюда должны были съехаться добровольцы со всех концов России, и даже увеличенного количества мест было явно недостаточно. Так и вышло: спустя неделю продолжавших прибывать добровольцев пришлось расселять в других городских зданиях.

Внимательное чтение воспоминаний алексеевцев приносит находку: подробное описание здания как снаружи, так и его вестибюля: «Большое здание белого цвета…». Действительно – белое, запечатлённое на найденном редком фото 1913 года.

Таким запомнил его выпускник Михайловского артиллерийского училища Даниил Свидерский, вставший в караул на следующий день после записи в Алексеевскую организацию: «С улицы в дом была массивная дверь, около которой был всегда часовой, мёрзнувший на холоде… Дверь вела в небольшой тамбур, где тоже стоял часовой. Из тамбура дверь в прихожую, шагов 20 длиной, которая вела к широкой лестнице во второй этаж, к канцеляриям…».

Но в доме № 36, где располагаются сейчас частные квартиры, нет большой прихожей перед лестницей. Не могло общежитие добровольцев быть и в доме № 34, ныне занимаемом отделом вневедомственной охраны. Тут вообще отсутствует прихожая, а лестница на второй этаж начинается прямо от дверей.

Автор даёт ещё одну важную деталь. Он сообщает, что «караул состоял из 30 человек, трёх пулемётов с пулемётчиками — по одному в здании против входа, в воротах дома и во дворе».

Сейчас ворот и проезда, проходящего внутри здания и ведущего во внутренний двор, нет. Он виден на упомянутом снимке 1913 года. Войдя в центральный вход общежития Донского строительного колледжа, я не обнаружил лестницы, ведущей на второй этаж! Она находится в дальнем конце здания, и часовой не мог видеть её из прихожей.

Из истории здания известно, что на первом этаже находился «Мануфактурный магазин Вагана Попова», на втором – благотворительное общество «Утоли моя печали», поэтому вход был не один! Нужный нам располагался в части здания по Барочной улице возле ворот, что и подтверждают воспоминания.

В новочеркасском центре технической инвентаризации (ЦТИ) сохранился изначальный план дома наследников Шапошникова. На старинной кальке видно, что вход на второй этаж находился в северной части здания, рядом с проездом во двор. Вот почему все авторы воспоминаний пишут о доме на Барочной улице: именно на ней располагался вход в общежитие добровольцев, а не на Платовском проспекте, куда сейчас выходит дверь здания.

Проезда во двор нет, он стал несколькими комнатами здания, в одно из окон превратились бывшие входные двери, вестибюль укорочен. И он стал лишь частью коридора, ведущего к лестнице как на второй этаж, так и на третий — его при строительстве здания не было. Он появился уже в тридцатых годах прошлого века. Вероятно, лестница была заменена в ходе реконструкции здания. Генерал-майор Трухачёв указывал, что «снизу вела каменная лестница во второй этаж, где помещался «штаб Эрдели» и общежитие офицерской роты (палата лазарета)». Сегодня лестница металлическая, хотя и вполне старинного вида.

Корр.: — Давняя историческая ошибка исправлена?

Е. Халдаев: — Скромный военный лазарет поздней осенью 1917 года стал общежитием № 1, приняв под свою крышу цвет русского воинства, прославленных генералов, чьи имена знала не только вся Россия. Бывший Верховный главнокомандующий Русской армией генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов; бывший главнокомандующий войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин и начальник его штаба генерал-лейтенант Сергей Леонидович Марков; бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Александр Сергеевич Лукомский; бывший генерал-квартирмейстер при Верховном Главнокомандующем генерал-майор Иван Павлович Романовский; бывший командующий Особой армией генерал от кавалерии Иван Георгиевич Эрдели.

Здесь, в Новочеркасске, они начинали формирование нового войска из нескольких сотен боевых офицеров и «зелёной молодёжи» – выпускников военных училищ. Алексеевская организация, преобразованная затем в Добровольческую армию, численность которой выросла до трёх тысяч человек, в середине января 1918 года перебазировалась в Ростов-на-Дону. На этом краткая жизнь общежития № 1 на Барочной улице закончилась, став первой страницей в летописи Добровольческой армии.

Корр.: — Но ведь история лазарета № 2 получила продолжение?

Е. Халдаев: — Он возобновил свою деятельность в конце апреля 1918 года, после взятия города белыми, переименованным в лазарет № 5. На 25 мая в нём насчитывалось 136 больных и, судя по количеству мест (250), располагался именно на Барочной № 32. В эти дни в Новочеркасск из Ледяного похода возвратилась Добровольческая армия, в шести действующих на то время городских лазаретах было размещено более семисот раненых. Часть из них снова оказалась в том же самом лазарете на Барочной. Круг событий замкнулся.

Беседовала Женета Гридасова.

Фото:

Алексеев Михаил Васильевич. Фото с сайта «Военное обозрение» (https://topwar.ru/21315-sozdanie-dobrovolcheskoy-armii-i-ee-pervyy-boy.html).