Пухляковские встречи

С вечера небольшой дождик умыл припылённую растительность, и уже под утренними тёплыми весенними лучами всё вокруг заиграло яркими и радостными красками. В дорогу наша небольшая делегация — заведующие отделами библиотеки имени А.С. Пушкина Елена Гордеевна Басакевич и Анна Анатольевна Коваленко и автор этих строк — отправлялась в прекрасном настроении! Путь лежал в одно из живописных мест Дона — хутор Пухляковский. Для Новочеркасска оно — заповедное. После войны в нём поселился наш земляк, почётный гражданин, лауреат Государственной премии имени Горького, известный российский писатель Калинин. Анатолий Вениаминович до последнего вздоха не прерывал отношений с городом детства и юности. Журналисты и работники культуры по-прежнему бывают на усадьбе, где проживают его супруга Александра Юлиановна и дочь Наталья Анатольевна.

В годы жизни Анатолия Вениаминовича родилась восхитительная традиция так называемых усадебных литературных гостиных. К Калинину съезжалось немыслимое число людей, я имею в виду не просителей — как к депутату Верховного Совета РСФСР. Талантливые писатели, поэты, журналисты, художники, музыканты, в том числе молодые, — все те, кто нуждался в мудром совете и понимании источника их тревог, дружеской поддержке в начинании… Было общеизвестно, что Калинин читал рукописи, давал рекомендации в союзы писателей и журналистов. Попасть в сад под вяз-кудряш или раскидистую шелковицу, где проходили душевные разговоры-беседы, мечтали многие. В умении СЛУШАТЬ и СЛЫШАТЬ собеседника равных Анатолию Вениаминовичу не было! Как окрыляли те заветные встречи…

Минуло уже десять лет со дня ухода мэтра, но в его гостеприимном доме ничего не изменилось. Традиции живы…

Первыми нас встречают радостным вилянием хвостов четвероногие питомцы. Вся усадьба — в нарядном убранстве. Фруктовые деревья — в белом кипенном обличии, в очаровательных «оборочках» из лёгкой зелени молодых листочков. Расцветшие тут и там алые тюльпаны и белые нарциссы колышет слабый ветерок. Настроение приподнятое, и кажется, что они нам кивают в знак приветствия…

— Приезжайте! — голос Натальи Анатольевны в телефонном разговоре несколькими днями раньше звучал взволнованно и многообещающе. — Красота вокруг необыкновенная! Дон разлился, такой простор! Как славно дышится!

В открытую калитку, выходящую к реке, видно, как завоевательски близко вода подобралась к дому, как сиротливо выглядят на этом бесконечном пространстве небольшие, с опушёнными зеленью деревьями островки, напоминающие лодочки на приколе, как похоже на мачту со спущенными парусами огромных размеров старое сухое дерево с обнажёнными ветвями… Но солнечные зайчики, бликами переливающиеся по серой в мурашках глади, не дают этой картинке минорного звучания… Природа просыпается… Вечный ритм жизни не нарушен.

Прежде чем попасть в дом, по нашей традиции, сначала — к Анатолию Вениаминовичу. Тенистой сосновой аллейкой проходим вглубь усадьбы, где покоятся писатель и его внучка Наташа. Ставим в намогильные вазы привезённые цветы…

На крылечке — увидевшая нас в окошко Наталья Анатольевна, приглашает в дом. В гостях у неё — двоюродный брат Михаил Дмитриевич Тимофеев с сыном Дмитрием. Они — тоже участники предстоящего разговора.

Журналистская организация города и Центральная библиотека имени А.С. Пушкина начали новый социокультурный проект. Он посвящается почётному гражданину Новочеркасска, народному художнику СССР Н.В. Овечкину. В нынешнем году исполняется 25 лет со дня его ухода. Чтобы читатель смог познакомиться с новочеркасскими страницами прославленного живописца, наша задача — собрать их.

Старшая сестра Николая Васильевича, Антонина Васильевна Тимофеева, была замужем за двоюродным братом Калинина. Родители писателя, Евгения Ивановна и Вениамин Александрович, привечали Овечкина в Новочеркасске, в доме на Маяковского, где он частенько живал, особенно после смерти главы семьи в 1962 году. Бывал художник и здесь, в хуторе Пухляковском. Мы ведём наш разговор в гостиной за столом с угощениями, как принято в этом хлебосольном доме, а со стены на нас взирает его хозяин… В один из приездов Николай Васильевич за несколько часов написал этот портрет Анатолия Вениаминовича.

Беседа периодически прерывается возгласами: «Вот это да!», «Ну, надо же!», «Кто бы подумал…». В её ходе всплывают интересные факты не только биографии прославленного художника, но и знаменитого писателя. И все мы не перестаём радоваться маленьким открытиям и удивляться, как тесен мир. Оказывается, дед Анны Анатольевны Георгий Григорьевич Шевченко не просто учился в своё время с Анатолием Вениаминовичем, но и частенько бывал на усадьбе. И когда она называет его имя, дочь писателя вспоминает об этих приездах.

Михаил Дмитриевич — обладатель нескольких работ своего знаменитого дя ди. Одну из них — «Рыбак» — тот писал со своего друга Гордея Таранова, бывшего главным художником Новочеркасска, дочь которого — Елена Гордеевна Басакевич. Другая — «Бетховен» — была создана в художественной студии, расположенной на проспекте Баклановском, в данном доме проживает много лет автор этих заметок и стартовавшего проекта, посвящённого Овечкину.

ди. Одну из них — «Рыбак» — тот писал со своего друга Гордея Таранова, бывшего главным художником Новочеркасска, дочь которого — Елена Гордеевна Басакевич. Другая — «Бетховен» — была создана в художественной студии, расположенной на проспекте Баклановском, в данном доме проживает много лет автор этих заметок и стартовавшего проекта, посвящённого Овечкину.

Заходит речь и о сайте писателя Калинина (anatoly-kalinin-don.com). Ему Наталья Анатольевна уделяет немало времени, постоянно пополняя собираемыми материалами. Разноплановые рубрики, фотогалерея, видеофильмы позволяют понять, сколь многогранен был удивительный в своей простоте этот Большой Человек. Одна из рубрик «Здравствуй, Новочеркасск!» посвящена городу детства и юности. Из Новочеркасска в 1935-м Калинин уехал спецкором в «Комсомольскую правду», а в 1941-м ушёл военкором газеты на Великую Отечественную. К этому времени у него уже была за плечами одна война — финская.

«В числе других корреспондентов и я шинель надел в момент…»

Так напишет позже в одном из своих стихотворений о величайшем трагическом событии ХХ века Анатолий Вениаминович. На войне журналисты центральных газет по обыкновению «привязывались» к газетам армейским, дивизионным, при которых были редакции, а в их штате — машинистки, наборщики, печатники — люди, от которых зависит выпуск издания на месте. Отправлять заказанный редактором центральной газеты материал с места событий нужно было только в печатном варианте.

По мнению Анатолия Вениаминовича, газета 56-й армии Южного фронта «За нашу Родину» стала для него настоящей школой, дала уверенность в себе, сыграла решающую роль в будущей творческой жизни. В одном из интервью он делился своими воспоминаниями: «Когда второй раз мы оставляли Ростов, часть 56-й армии пошла к берегу Чёрного моря — в Туапсе был рубеж. Редактор телеграммой посылал меня на Моздокское направление, я же пошёл с одной ротой к Сталинграду, решив: там будет главное! Мы попали в город в самый первый день боёв за него. Страшные бомбёжки, сотни самолётов, сотни вылетов и налётов… Написал очерк о первом дне начавшейся битвы. Редакция мне отомстила и не напечатала его, так как я не выполнил приказа редактора… Он шлёт мне повторную телеграмму: выезжать на Моздок, иначе будет считать меня дезертиром… И когда я уже был в районе Моздока, узнал, что формируется 5-й донской казачий кавалерийский корпус. Сердце моё расцвело! Я поехал по северной группе войск Закавказского фронта к Селиванову Алексею Гордеевичу. Бывший первоконник, образованнейший человек, говорящий на языке Саади, талантливейший военачальник. Корпус насчитывал 60 тысяч сабель и не терпел поражений от Терека до Австрийских Альп!».

С этой судьбоносной встречи начался у Анатолия Калинина путь летописца казачьего корпуса. Молодой корреспондент не только входил в освобождаемые села и города вместе с воинами, но и сам участвовал в сражениях. Он писал правдивые и честные строки, зачастую в только что взятом населённом пункте, отправляя материалы по «горячим следам». Помню, какое впечатление произвела на меня книга очерков «От военного корреспондента». Несколько дней преследовало ощущение, что я — участница тех судьбоносных событий, настолько ярки были материалы с передовой.

Уже после войны Анатолий Вениаминович поселился в хуторе Пухляковском среди тех казаков, с которыми прошёл фронтовыми дорогами. По примеру Шолохова решил жить на земле и писать о людях, которые своими жизнями спасали её в военное лихолетье, а теперь своим трудом эту землю любят и берегут. Он помогал многим, в том числе фронтовым друзьям, поддерживал их. Дал путевку в жизнь и легендарному новочеркасцу И.Г. Скоморохову, командиру огневого взвода 5-го казачьего корпуса. Судьбе было угодно «встретить» их после великой войны, однако свела их именно война патриотической темой творчества, темой любви к своему Отечеству. Все четыре года, прячась от особистов, командир огневого взвода лейтенант Скоморохов вёл дневники, делал фотографии. Информация захлёстывала: рядом сражались простые люди, ежедневно совершавшие подвиги. Фактически Анатолий Вениаминович стал «крёстным отцом» Ивана Георгиевича, поддержал начинания фронтовика, благословил его на создание большого труда. Написал предисловие к книге «На очной ставке с прошлым» и помог с её изданием.

«Я хочу на тебя насмотреться, незакатное счастье моё…»

Их повенчала война… Они познакомились в Батайске, где стояла редакция газеты «За нашу Родину» 56-й армии. Юная машинистка Саша Веракс, дочь врага народа, и молодой военкор «Комсомольской правды» Анатолий Калинин, чей первый роман «Курганы» был отвергнут издательством «Молодая гвардия» из-за того, что в графу «национальность» тот твёрдой рукой вписал «из казаков»… Их совместный полёт по жизни будет одновременно и долгим — 66 с половиной лет и два месяца, и коротким — разве это срок, если взаимопонимание и любовь идут рука об руку…

Новочеркасский художник Борис Плевакин в один из приездов в Пухляковку в 80-е годы написал портрет Александры Юлиановны в бурке, которую генерал Селиванов в знак глубокого уважения подарил Анатолию Вениаминовичу и которая сейчас хранится в Раздорском этнографическом музее-заповеднике. Образ любимой женщины, разделившей с ним тяготы военных лет, ставшей ангелом-хранителем, сподвиг Калинина на прекрасные посвящения:

«Из юности бурной, из самой войны

Женщина в бурке глядит со стены…

Победно-печально глядит со стены

Из рамы овальной глазами войны…».

Александра Юлиановна — великая труженица, ей идёт сотый год. И её знаменитая машинка «Ундервуд» перестала стучать в мансарде дома всего несколько лет назад. После ухода Анатолия Вениаминовича его вдова терпеливо работала с архивами мужа, скрупулёзно разбирала понятный ей одной почерк, тщательно сортировала написанное: это стихи, это воспоминания, это документы… В праздничные и памятные даты, когда на усадьбе многолюдно, Александра Юлиановна лишь на короткий срок появлялась среди собравшихся. В один из приездов новочеркасской делегации мы с председателем нашей журналистской организации Людмилой Оберкович приветствовали её в кабинете, где она, покинув гостей, продолжала работать. Принимая цветы, Александра Юлиановна мягко улыбнулась, словно извинялась: «Спешу. Надо успеть привести в порядок весь архив. Почерк Анатолия Вениаминовича другим не разобрать…». Ещё бы! Все произведения признанного мастера проходили через её умелые и заботливые руки. Не стала исключением и последняя работа. Материалы переданы в Раздорский этнографический музей-заповедник.

«Перед угрозой новой шоры скорее сбросим с глаз, друзья…»

Покидая Пуляковский, мы зашли в картинную галерею, открывшуюся в модульном здании в год 100-летнего юбилея писателя. Мои спутницы были там в первый раз… Чтобы не делать большой крюк к входу в здание, Наталья Анатольевна отворила нам боковую калитку…

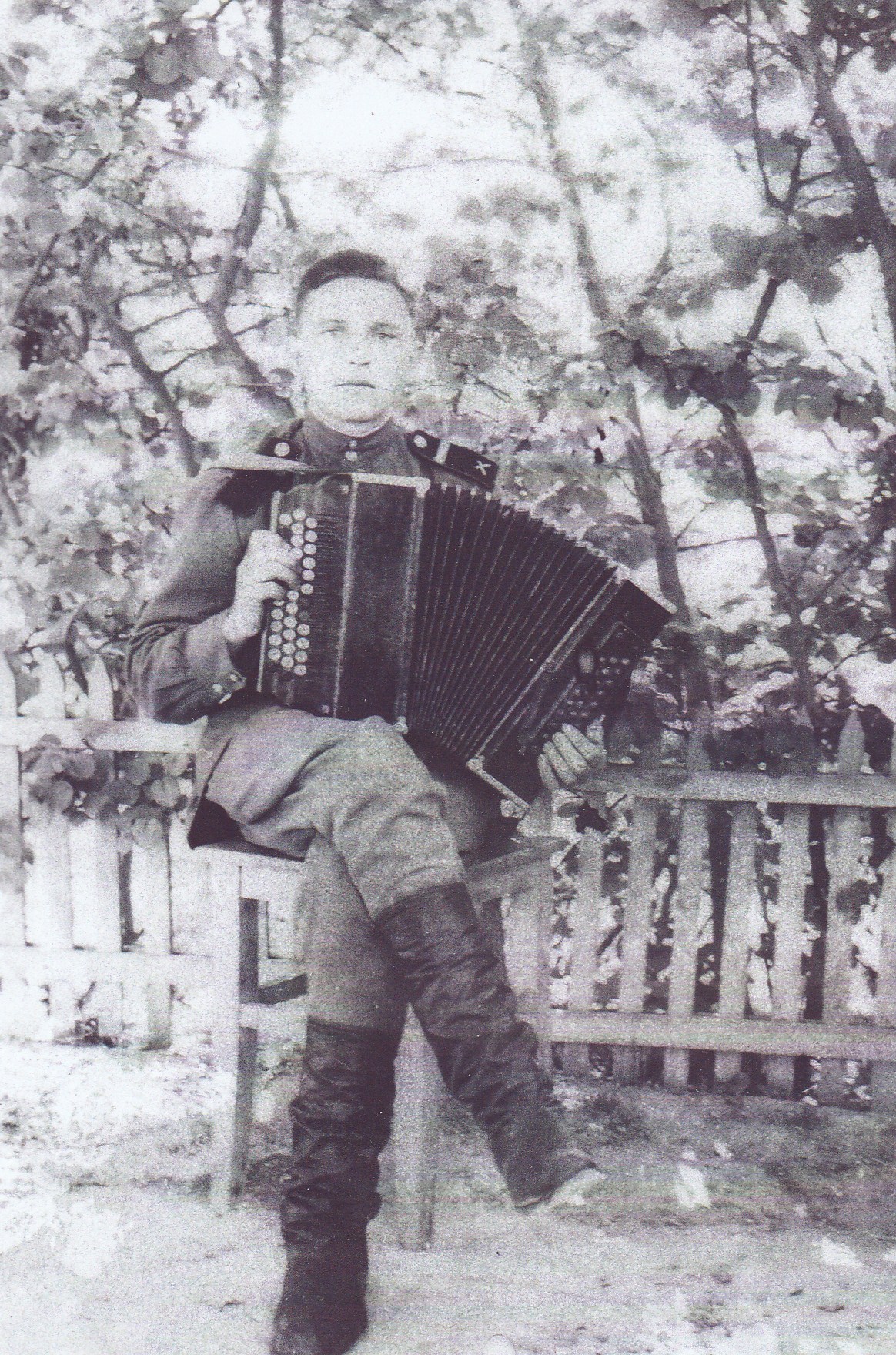

Две экспозиции разместились под одной крышей. Обе рассказывают о том, каким был жизненный путь Анатолия Калинина. Человека. Писателя. Гражданина. Чёрно-белые фотографии военных лет вносят определённый диссонанс в эту благозвучную гармонию, которую дарит многоликая разноцветная палитра работ художников, собранная Анатолием Вениаминовичем и подаренная музею. И это зовёт к размышлениям. Война и мир. Разрушение и созидание.

Писатель-патриот, прошедший две войны, так хорошо знал цену мира! До последних дней его беспокоила судьба Родины. Вопросы, поднятые «правофланговым шолоховской роты», злободневны и по сей день!

Разве не звучат поэтическим завещанием и одновременно предупреждением такие строки, написанные Анатолием Вениаминовичем Калининым ещё в 1984 году?

«Перед угрозой новой шоры

Скорее сбросим с глаз, друзья,

Междоусобные раздоры

Никак позволить нам нельзя.

Какие счёты и расплаты,

Когда о том сегодня речь,

Как всё, что дорого и свято,

От злобной силы уберечь.

От беспросветности безликой,

От безнадёжной наготы,

От безответной, безъязыкой

И вопиющей пустоты».

Вот уже, действительно, вспомнишь поговорку «Нет пророков в своём Отечестве»!

Женета Гридасова,

заместитель председателя журналистской организации города.