Наша история

Перекрестный год культуры России и Греции наполнил 2016-й огромным количеством мероприятий, направленных на поддержание и укрепление культурных связей между странами. В череде этих событий заняла своё достойное место и выставка «Следы Эллады на Донской земле», открывшаяся недавно в Атаманском дворце.

Директор музея истории донского казачества Светлана Сединко отметила, что в это — второй большой стационарный выставочный проект, который презентуется в стенах учреждения в 2016 году. Из его названия становится понятно, что речь идёт о пребывании греков на Дону, о культурном сотрудничестве с жителями донского региона. Эллины дали России немало выдающихся полководцев, генералов, общественных деятелей.

Рамки проекта довольно обширны: если первые экспонаты относятся к VII в. веку до н.э., то последние, представленные ростовской национальной греческой автономией, рассказывают о её сегодняшнем дне, о работе, о деятельности, о культурной жизни. Ведь на Дону проживает человек, который возглавляет греческое сообщество в России, — Иван Игнатьевич Саввиди. Он много делает для донского региона, и в экспозиции ему посвящён достаточно большой раздел. Среди жителей Ростова-на-Дону насчитывается около тысячи греков, в Новочеркасске — порядка 150 человек. Как следует из последней переписи, всего в России — чуть больше 85,5 тысяч представителей этой нации.

Духовник ростовской греческой общины — благочинный Новочеркасска почётный гражданин города, настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей Олег Добринский (Григориадис). Одна из витрин содержит его личные вещи, в которых совершаются богослужения. Сам он, чувствуя свои греческие корни, является большим поклонником Византии, часто бывает в Греции, в том числе в Афонском монастыре, имея для этого отдельный паспорт, так как Афон — Автономное монашеское государство в составе государства.

На выставке демонстрируются экспонаты, рассказывающие ещё об одном греке — также почётном гражданине Новочеркасска. В 1984 году им стал ветеран Великой Отечественной войны, многолетний депутат городского совета, профессор ЮРГПУ (НПИ) Фёдор Иванович Кукоз. О событиях его непростой жизни рассказывают и вещмешок, с которым 17-летний доброволец прошёл войну, и комсомольский билет, и медали, и справка о ранении, и мантия профессора, и научные труды. Фёдор Иванович был хорошо известен в городе, все, кому довелось с ним общаться, в том числе и автору этих строк, отзываются о нём с большой любовью и теплотой.

По словам куратора проекта, заведующей Атаманским дворцом Светланы Чибисовой, которая тоже имеет греческие корни, у нас богатейшая археологическая коллекция. В экспозиции присутствуют около 400 предметов, позволяющих рассказать о судьбе эллинского народа на донской земле. Греческая колонизация началась ещё за многие века до нашей эры. Объектом её стали и земли, которые занимает сейчас наша донская область. Это Причерноморье и Приазовье.

Самый старинный предмет экспозиции датируется VII в. до нашей эры. Это уникальная находка середины ХIХ века — верхняя часть кувшина в форме головы быка, который был создан ещё до основания Танаиса, в первый период греческой колонизации. Сосуд нашли на территории Войска Донского, на реке Цуцкан. Произошло это рядом с поместьем отца атамана Алексея Максимовича Каледина Максима Васильевича. Обнаружили его простые казаки, кувшин был целым, но люди подумали, что внутри находятся сокровища. Плотно закрытый сосуд не сумели открыть и разбили его. Увы, внутри находилась зола. Тогда же Максим Васильевич Каледин передал этот объект в Донской музей, который тогда ещё только организовывался.

Не меньший интерес вызывает ещё один из древнейших предметов V в. до н.э. Это скифос — древнегреческая керамическая чаша для питья на низкой ножке с двумя горизонтально расположенными ручками. Оба сосуда служили для ритуальных пиршеств, симпосий. Сейчас это слово трансформировалось как «симпозиум» и стало относиться к учёному миру. Тогда же это было собрание мужчин, проводивших время в беседах, в чтении стихов и возлияниях из таких прекрасных сосудов. На скифосе сохранилась чёрная фигурная роспись.

На землях Войска Донского постоянно находили артефакты, связанные с Византией. Есть в экспозиции древнегреческие монеты, но афинская всего одна — III века до н.э. На таких деньгах изображалась покровительница города богиня Афина в своём знаменитом шлеме.

Немало обретений принесло Елизаветовское городище, возникшее на Дону в IV в. до н.э. В нём жили и скифы-кочевники, и находилась небольшая колония Боспора — своего рода отдельный греческий квартал-импорий. Тут изготавливались амфоры, образцы которых можно увидеть на выставке. Во второй половине IV века до н.э. Елизаветовское городище превратилось в крупнейшее в Северо-Восточном Приазовье, являлось значительным сельскохозяйственным, рыболовным и ремесленным центром. Что подтверждает статуэтка Богини плодородия Деметры — одного из главных божеств древней Греции. Через городище шла торговля между боспорскими греками и племенами Подонья.

Но самые ценные, по мнению Светланы Павловны, экспонаты выставки — это предметы, найденные в центре Новочеркасска в 1973 году. Во время строительных работ на территории воинской части, где располагалась артучебка, на Соборной площади, обнаружили захоронение. Рядом с останками лежало несколько золотых бляшек с изображением медузы Горгоны — знаменитейшего персонажа мифов древней Греции. Эти вещи служили украшением головного убора. Каким образом они попали сюда? Археологи предполагают, что носить его могли как греки, так и кочевники — скифы, сарматы, которые тесно взаимодействовали с жителями, населявшими Дон.

Бесспорно, немногочисленные, но подлинные артефакты из истории Византии представляют особый интерес. Можно увидеть разные амфоры, в том числе в вековых нефтяных потёках. Роль трубопроводов выполняли сосуды разных размеров, заполненные этой маслянистой горючей жидкостью. Они плотно закрывались и перевозились в кораблях, как в танкерах.

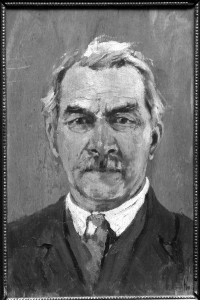

После падения Византии и набегов варваров число греков уменьшилось на территории Дона, но всё-таки кое-кто оставался в казачьих поселениях в Азове. Когда турки взяли город после Азовского сидения 1642 года, вместе с казаками ушли и греки. Кое-кто из них стал основателем династий донских казаков. Яркий тому пример Фёдор Калокатриви, ставший Грековым. Представители этого семейства дали Дону и России немало общественных деятелей, генералов, журналистов, юристов. Известно, что только в Отечественной войне 1812 года принимали участие 38 Грековых! В ХIХ веке в Новочеркасске они играли огромную роль, участвуя в различных общественных организациях. С одного из портретов на нас взирает генерал Александр Матвеевич Греков — помощник атамана по гражданской части, он курировал работу всех комиссий, в том числе по возведению собора и созданию музея. Сам писал и издавал книги, которые можно увидеть в витрине.

Как автор материала, я не ставила своей задачей провести заочную экскурсию по открывшейся выставке «Следы Эллады на Донской земле». Это лишь небольшая толика информации. Мне хотелось заинтересовать читателя и побудить его совершить в один из ближайших дней поход в Атаманский дворец, дабы лично лицезреть представленные сокровища. Удача попасть на такой масштабный «перекрёсток культур», не выезжая в столицу, выпадает не так часто. Сколько открытий приготовлено для публики! Сколько нового ей предстоит узнать! Высокую планку, заданную проектом, посвящённым перекрестному году культуры России и Греции, успешно реализовали на донской земле музейщики Новочеркасска. Низкий поклон им за их старания.

Женета Гридасова.

Фото автора.