Устройство блага

«…сады не огорожены и гибнут, гибнут безвозвратно. Неужели в Новочеркасске некому об этом подумать?»

(Газета «Новочеркасский молоток» от 13 мая 1925 года, заметка «Сады гибнут».)

На картах города первой половины XIX века она именовалась Императорской, затем Николаевской, после Октябрьской революции стала Красной, незадолго до Великой Отечественной войны обрела имя атамана Ермака и только среди горожан была и остаётся Соборной – главной площадью Новочеркасска.

«Камни родного города, в каком я неоплатном долгу перед вами! Где найти слова, чтобы воспеть вашу вековую древность и гордость?

Политые потом и кровью, камни родного города, по которым ступал я в детстве и ступаю сейчас с вечной сыновней преданностью, – вы всегда со мной! Где бы я ни был: под небом войны или под ласковым мирным небом, в заполярных широтах или знойных песках, у соотечественников или иноплеменных людей, – вы всегда со мною, камни родного города!».

Такими словами начинается трилогия «Новочеркасск» нашего земляка Г.А. Семенихина, с таких камней начинается для каждого знакомство с казачьей столицей и её главным майданом.

«Площадь выбита жёстким булыжником. О нём по праву говорят: такому износа нет. Сколько боевых коней проскакало по этой площади <…>. И всё это моё, потому что не скажешь иначе о городе, где ты родился и вырос…».

Я не родился в Новочеркасске, но я вырос в нём, а потому считаю его самым дорогим уголком на свете, своей землёй обетованной. Как писал поэт-новочеркасец В.И. Чеботников: «И ничто с ним не сравнится, Нет сравненья для него. Он как главная столица – город детства моего…».

Тем обиднее было узнать однажды, что нежно любимая не только мною, но и многими поколениями новочеркасцев Соборная площадь не просто далека от некоего архитектурного совершенства, но и … является одной из самых «неудачных» в Европе! Вот что сообщает нам по этому поводу профессор В.С. Кукушин в своей монографии «История архитектуры Нижнего Дона и Приазовья»: «Очень важно выявить оптимальные размеры площадей и транспортных узлов. Крупнейшие площади в Европе – это эталоны высоких архитектурных качеств: Красная – в Москве, Дворцовая – в Санкт-Петербурге, Согласия – в Париже, перед собором св. Петра в Риме. Они оставляют впечатление уюта и психологической комфортности, имея размеры по длине до 390 м, по ширине — до 260 м. Попытка увеличить размеры площадей приводит к тому, что люди избегают их, чувствуя дискомфорт из-за сильных ветров, бесконечности пространства, ощущения собственной ничтожности. Так случилось и с площадью Дзержинского в Харькове, и с площадью Ермака в Новочеркасске. Эти крупнейшие площади Европы с диаметром круга порядка 400 м пришлось в отдельных секторах превращать в скверы, чтобы “завлечь” горожан для отдыха…».

Гм… Что ж, возможно нынешние скверы Соборной площади и явились в своё время следствием некой «градо-устроительной хитрости», но я искренне рад их появлению. Рад, ибо засушливый климат южного степного города без рощ и парков, скверов и бульваров, садов на усадебных участках был бы и вовсе невыносим. Как здесь не вспомнить известного драматурга К.А. Тренёва, который, живописуя новочеркасские будни, не преминул отметить, как «на огромном золотом куполе собора догорал душный день».

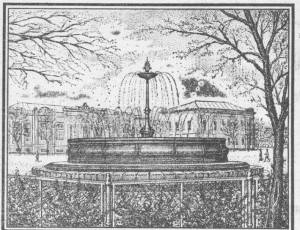

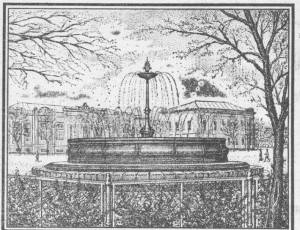

… Преображаться Соборная площадь начала с 1902 года. Вокруг практически достроенного храма был выложен тротуар из метлахских плиток. Областное правление, рассмотрев вопрос о благоустройстве главной площади донской столицы, ассигновало на её мощение и устройство на ней скверов около 87 тысяч рублей (в том числе около 50 тысяч на создание булыжной мостовой). Через год площадь замостили, разбив на ней три уютных, камерных сквера с широкими дорожками для прогулок и изящными скамьями для отдыха. Молодые зелёные насаждения новых скверов для пущей сохранности оградили ажурной металлической решёткой, изготовленной в чугунолитейных мастерских Ф.Х. Фаслера. С 1907 года несомненным украшением одного из скверов являлся чугунный фонтан (сегодня его своеобразного «близнеца» можно увидеть в городском Александровском саду). И хотя фонтан установили специально для освящения воды во время празднования Крещения Господня, зачастую им пользовались как водным источником, высота струи в котором доходила до 20 метров. Стоит ли говорить, что описываемые скверы стали излюбленным местом прогулок горожан и многочисленных гостей казачьей столицы?

Воздвигнутые памятники атаманам Ермаку Тимофеевичу (в 1904 г.) и Я.П. Бакланову (в 1911 г.) сформировали окончательный мемориально-исторический облик Соборной площади, завершив её доминантный образ в системе архитектурных ансамблей других площадей города.

К сожалению, десятилетия социально-идеологических экспериментов, на которые был так щедр минувший век, не прошли бесследно для архитектурного ансамбля Соборной площади – многое утрачено и, боюсь, утрачено безвозвратно. Наше общее невежество вкупе с равнодушием, а иногда и банальной боязнью выступить «за алтари и очаги», привели, к примеру, к тому, что демонтированный в середине прошлого столетия фонтан Соборной площади был вначале просто «переставлен» на площадь Революции (Троицкую), а затем и вовсе разобран на отдельные чугунные секции для «высвобождения» места для первого варианта памятника товарищам Подтёлкову и Кривошлыкову. А прекрасные, столичного уровня скверы превратились в подобие самых убогих железнодорожных защитных лесонасаждений – как по степени неухоженности, так и по обилию всевозможного бытового мусора. Загаженные донельзя, они давно уже привлекают исключительно собаководов и не слишком притязательную, никого и ничего не стесняющуюся молодёжь, нередко путающую дремучие заросли с любовным альковом. Отсутствие же элементарного общественного туалета подле главного казачьего храма земного шара (см. заметку «Малая нужда «маленького Парижа» в «ЧЛ» от 17.03.2016 г.) нередко превращает променад по любому из трёх скверов площади в серию самых казусных встреч…

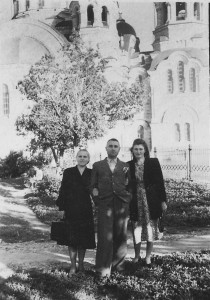

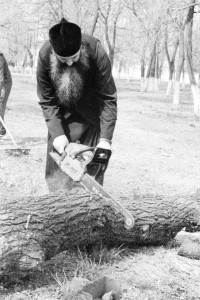

Тем отраднее было узнать, что на протяжении двух последних месяцев по благословению и при непосредственном участии настоятеля Прихода Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора игумена Филарета (Авдюшкина) идёт приведение в надлежащее состояние сквера, расположенного в северо-восточной части площади Ермака и примыкающего к церковно-причтовому дому (исторически – «паровичному зданию по устройству отопления и вентиляции»). Учитывая, что «Историко-архитектурный комплекс Площадь Ермака» является объектом культурного наследия и охраняется государством на основании решения Ростовского областного совета народных депутатов (Малый совет) от 17 декабря 1992 года № 325, действия активистов, разумеется, были предварительно согласованы с Администрацией города.

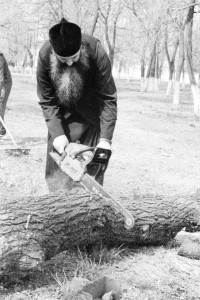

Все необходимые работы по опиловке и вывозу сухостоя, высадке новых саженцев деревьев и кустарников, очистке и мелкому ремонту бордюрных ограждений и скамеек для отдыха, уборке прошлогодней листвы, мусора, уничтожению сорной растительности и посеву газонной травы, а также разбивке грандиозной по своему размеру цветочной клумбы выполняются силами прихода и прихожан, без привлечения специальных коммунальных служб муниципалитета. Воздвигнутые в своё время по всероссийской подписке памятники Ермаку и Бакланову по праву считались народными. Полагаю, можно в полном смысле этого слова назвать народным и преображающийся сквер – возрождающийся зелёный оазис посреди серого булыжного моря.

Всё это претворяется в жизнь благодаря уверенности единомышленников в том, что реализация темы мемориальности собора (храма-памятника), правильное понимание его роли осевого и смыслового (сакрального) центра казачьей столицы немыслимы без последовательного, системного подхода к воссозданию абсолютно всех комплексных объектов площади Ермака в изначальном величии и благолепии. Большая река начинается с маленького ручейка, в данном случае – с благоустройства одного из скверов.

Как в любом добром деле, не обошлось без ложки дёгтя: нашлись особо бдительные граждане – эдакий доморощенный «народный контроль» – успевшие обрушить все громы небесные в своих кляузах в областные инстанции на голову настоятеля собора и его соратников, требующие прекратить все благоустроительные мероприятия и оставить сквер в прежнем (т. е. угасающем!) состоянии. Воистину, нет пророка в своём Отечестве! Увы, люди редко оказываются справедливы к своим современникам. Как правило, самоотверженно трудящиеся даже на самом достойном поприще подвижники всё равно становятся жертвами необъективности и заложниками предвзятого подхода в поспешных оценочных суждениях праздных наблюдателей. Достаточно вспомнить как петербургский журнал «Старые годы. Ежемесячник для любителей искусства и старины» в третьем номере за 1914 год писал: «В Новочеркасске предпочитают воздвигать скверные новые сооружения (собор) и неравнодушны к монументам (что за ужас этот «Ермак» или «Бакланов»!)…». Представляете?! Так авторитетная столичная периодика того времени отзывалась о «втором солнце Дона» и окружающих его памятниках! Уму непостижимо!

Так что пока одни пишут абсурдные по форме и невразумительные по содержанию жалобы, другие торят свой путь в обозе приходского благоустроительного каравана. К кому примкнуть – личный выбор и дело совести каждого. Скажу лишь, что начатые в прилегающем к собору сквере работы далеки от окончательного завершения, а потому желающих оказать содействие добровольцев всегда радушно встретят в храме.

* * *

Несколько недель назад благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский обратился к городскому сообществу с призывом принять срочное и самое деятельное участие в деле первичного ремонта (а в перспективе – капитальной реставрации) часового механизма Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора.

Хочется верить, что в скором будущем воссозданные часы не просто наполнят своим звоном Соборную площадь, но поведут отсчёт подлинно Нового Времени в истории главного городского майдана и его преобразившихся скверов.

Александр Писаревский.

Сценическое оформление, свет и русские народные костюмы персонажей были также хороши. А юная публика не просто внимательно следила за событиями, разворачивающимися в сказке, но еще и тихонько делала замечания с места, как, например, сидевшая рядом со мною Настя Быкадорова, резонно спросившая как бы саму себя, а заодно и ленивую купеческую дочку (Олеся Гаврилова): «А где же задание царя сыновьям соткать ковер?!». Действительно, рубашку царские снохи шили и хлеб пекли. А с ковром в данной инсценировке, сделанной по известной сказке Викторией Шатохиной, что-то, верно, не сложилось. Вот внимательная девочка это сразу и заметила. Такой, друзья, получился сказочный интерактив. Но — читают наши дети сказки, это надо отметить непременно. Несмотря на засилье гаджетов, компьютеров и интернета читают. И это самое главное.

Сценическое оформление, свет и русские народные костюмы персонажей были также хороши. А юная публика не просто внимательно следила за событиями, разворачивающимися в сказке, но еще и тихонько делала замечания с места, как, например, сидевшая рядом со мною Настя Быкадорова, резонно спросившая как бы саму себя, а заодно и ленивую купеческую дочку (Олеся Гаврилова): «А где же задание царя сыновьям соткать ковер?!». Действительно, рубашку царские снохи шили и хлеб пекли. А с ковром в данной инсценировке, сделанной по известной сказке Викторией Шатохиной, что-то, верно, не сложилось. Вот внимательная девочка это сразу и заметила. Такой, друзья, получился сказочный интерактив. Но — читают наши дети сказки, это надо отметить непременно. Несмотря на засилье гаджетов, компьютеров и интернета читают. И это самое главное.