Сказания о Новочеркасске: вехи, ознаменованные десятилетиями

Материал об атамане Алексее Максимовиче Каледине завершает творческий проект городского отделения Союза журналистов России, Музея истории донского казачества и Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, посвящённый 210-летию Новочеркасска. На протяжении двадцати выпусков читатели газеты вместе с авторами интервью путешествовали по важным вехам истории казачьей столицы – от времени её основания до 20-х годов ХХ столетия, после которых начался отсчёт новой эпохи в жизни не только донского края, но и всей России.

В официальную историографию России Алексей Максимович Каледин вошёл не только как «заклятый враг советской власти», но и как первый атаман Войска Донского со времен Петра I, избранный Большим войсковым Кругом в ХХ веке. О талантливом полководце заговорили во время Первой мировой войны. Как строевой командир он отличался личной храбростью, за что был награждён орденами Святого Георгия 4-й и 3-й степеней, золотым Георгиевским оружием. Высшим достижением его как военачальника считается «Брусиловский прорыв» в мае 1916 года.

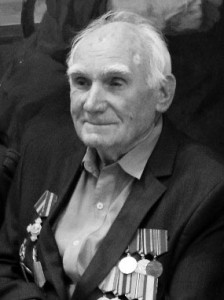

О прославленном генерале рассказывает заведующая отделом «Атаманский дворец» Музея истории донского казачества С.П. Чибисова. На протяжении ряда лет она занимается изучением его биографии, является автором статей и книги «Генерал А.М. Каледин. Фронтовые письма 1915-1917гг.».

Корр.: – Светлана Павловна, Алексей Максимович Каледин – одна из самых загадочных личностей ХХ столетия. Какой была семья, где вырос будущий военачальник?

Чибисова С.П.: – Алексей Максимович, как говаривали на Дону, был природным донским казаком. Род Калединых имел глубокие корни и фамилию свою его представители произносили с ударением на последний слог. Появился на свет Алексей в 1861 году на севере области, в хуторе Каледин станицы Усть-Медведицкой, ныне – Волгоградская область. Тут поселился после отставки его отец Максим Васильевич – участник Крымской войны и обороны Севастополя, Венгерской кампании 1849 года, около 10 лет служивший на Кавказе, получивший чин войскового старшины – казачьего подполковника. Был из потомственных дворян, так как это звание получил его дед Василий Максимович – соратник атамана Платова, участник Отечественной войны 1812 года.

Мать – Евпраксия Васильевна – была дочерью сотника из казачьего рода Мишарёвых Бурацкой станицы. Её родственники занимали довольно высокие должности, родной брат А.В. Мишарёв был окружным атаманом Сальского округа в конце ХIХ в. Его дети, двоюродные братья Каледина, служили в Лейб-гвардии Атаманском полку во время Первой мировой войны, один из них эмигрировал за границу.

В семье Калединых было пятеро детей: две дочери и три сына, все сыновья пошли по стопам своих предков и стали профессиональными военными.

Детство Алексея Максимовича прошло на хуторе. Учеба началась в станичной приходской школе, а затем в Усть-Медведицкой классической гимназии. Каледин был дворянского сословия, что дало ему возможность получить хорошее образование. Ведь в кадетский корпус не дворян не принимали. Своё учебное заведение в казачьей столице появилось только в 1883 году и представители Дона выезжали в другие области.

Алексей Максимович учился в Воронеже, в знаменитом корпусе, основателем которого был генерал Николай Дмитриевич Чертков, дядя наказного атамана Войска Донского Михаила Ивановича Черткова.

Корр.: – Чем так известно это учебное заведение?

Чибисова С.П.: – На создание знаменитого Михайловского кадетского корпуса его основатель пожертвовал более миллиона рублей. Здание было не только возведено, но и полностью оснащено современным по тем временам оборудованием, в том числе химических и физических лабораторий. Чертков получил приглашение возглавить учебное заведение, но отказался от этой чести, равно как и от рекомендаций назвать его именем. По его просьбе корпус получил имя младшего брата императора, шефа Военно-учебных заведений Великого князя Михаила и стал Михайловским.

На открытии Николай I назвал поступок Черткова подвигом настоящего русского дворянина, подчеркнув, если бы каждый оставил после себя такой памятник, то Россия была бы процветающей страной.

В период учёбы Каледина в заведении как раз шли реформы Александра II в области образования. В короткий промежуток – чуть больше 10 лет – кадетские корпуса были переименованы в военные гимназии. В их программе за счёт строевой подготовки больше внимания уделялось гуманитарным наукам.

Алексей Максимович был одним из образованнейших людей своего времени. Везде учился блестяще. После окончания корпуса поступил во 2-е Константиновское военное училище, затем в Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. По специальности был артиллерист, что говорит о хороших познаниях в математике. Затем несколько лет служил в Забайкалье, вырабатывая ценз. После чего поступил в Академию Генерального штаба и успешно её закончил по первому разряду.

Обучение было непростым, и некоторые слушатели проходили только двухгодичный курс. Дополнительный, третий, мог осилить далеко не каждый. Академия Генерального штаба открывала дорогу в элиту русской армии. Тот, кто хотел стать генералом и делать карьеру, понимал, что без неё не обойтись.

СУДЬБИНА КАЗАЧЬЯ

Корр.: – А родные братья атамана?

Чибисова С.П.: – Первоначальное образование они также получили в кадетских корпусах – старший Василий в Киевском, а младший Мелентий – в Новочеркасском, затем в Михайловском артиллерийском училище, но выпускник Академии Генштаба – лишь один Алексей Максимович. Василий родился двумя годами раньше, тоже впоследствии стал генералом. Младший Мелентий погиб, уже будучи офицером.

Василий и Алексей были близки между собой, а вот с младшим – нет, в силу разницы возраста – десять с лишним лет! Виделись они редко, лишь приезжая на каникулы, но это были скоротечные отпуска. Если брать фронтовые письма Каледина и его супруги, в них вообще мало упоминаний о семье. Алексей Максимович вёл переписку, которая не прерывалась даже в годы войны, только со старшим братом и его женой. Причём Каледин пересылал эти письма Марии Петровне. Писал ей и Василий, и обе невестки друг другу тоже.

От родных, видимо, весточки приходили, но подробностей об этом нет. Только один раз упоминается, что получено письмо с фотографией дома, где прошло детство и где «так мало было видено радости». Можно предположить, что отец был суровым человеком, держал детей в строгости. А с 12-летнего возраста их жизнь уже шла по уставу учебных военных заведений.

Корр.: – Типичная казачья судьба?

Чибисова С.П.: – Но у всех она складывалась по-разному. Каледин имел выдающиеся способности, что подтвердила учёба в Академии Генштаба, его дальнейшие действия в армии. Но был, по мнению современников, скромным и не очень общительным. Многие достигали своих чинов за счёт каких-то интриг, общения с нужными людьми. Каледин этим никогда не занимался, негативно относился к кумовству и им не пользовался. Сам ни к кому с подобными просьбами не обращался и ничьих просьб не брался выполнять, даже если это были родственники. На компромиссы не шёл, его преданность военному делу и своей профессии не знала границ.

Человеком он был очень аккуратным, даже педантичным, с глубоко укоренённым чувством самодисциплины. Ему чужды были расхлябанность, неорганизованность, к любому делу всегда подходил тщательно, стараясь разумно организовать его. Словом, был профессионалом высокого уровня, на протяжении жизни все вопросы решал только честным путём, ничем не запятнав свою честь.

НЕ КЛАНЯЛСЯ ПУЛЯМ

Корр.: – Имя Каледина прозвучало громко на всю Россию именно в годы Первой мировой войны.

Чибисова С.П.: – На русско-турецкую 1877-78 годов он не попал по возрасту. В русско-японской участвовало ограниченное количество русских войск и только одна дивизия с Дона. В эти годы Каледин возглавлял Новочеркасское казачье юнкерское училище. Большие военные действия дают и большие возможности проявить себя, проверяют качества военачальника. По мнению сослуживцев, Алексей Максимович отличался въедливостью, должен был всё знать, владеть всей информацией. А в мелочах был особенно дотошным. Приходил на передний край, ходил по окопам, делая это специально – чтобы знать, в каких условиях находятся войска, что можно от них ожидать: наступать они будут или отступать.

Существует такое выражение «Каледин пулям не кланялся». Есть немало воспоминаний об этом коллег и сослуживцев. Вот мемуары «Кавалерийские обходы генерала Каледина» начальника его штаба фон Валя, который эмигрировал и жил в 20-е годы в Эстонии. Он пишет, что офицеры часто сопровождали генерала на передний край, где постоянно велись обстрелы. И все были вынуждены идти под пулями, так как командующий им никогда не кланялся… Многие, в том числе и сам Валь, были этим недовольны, не желая рисковать. Они понимали, когда военачальник это делает на виду у войск, его смелость их воодушевляет. Но зачем это делать, когда его никто не видит? А это была позиция Каледина, он так поступал независимо от того, видит его кто-то или нет в данный момент. Он считал, что военный не должен надолго «выходить из сферы огня». Человек слаб, склонен к страху и панике. Чтобы их превозмочь, нужна постоянная тренировка.

Каледин жил по тезису Михаила Ивановича Драгомирова, известного теоретика, участника русско-турецкой войны 1877-78 годов. В годы учёбы Каледина в Академии Генштаба он был её начальником. Драгомиров прославился не просто как автор теории, тезисы которой заявлял на лекциях, но и как практик при её реализации. Когда велись учебные стрельбы, он выходил и специально вставал возле мишени.

В недавно изданных фронтовых записках другого генерала, тоже из донцов, Андрея Евгеньевича Снесарева, упоминается Каледин, бывший какое-то время его начальником. Снесарев, в свойственном ему шутливом тоне пишет, что генерал Каледин очень храбрый, но его храбрости не хватает на всех его приближённых, на весь его штаб.

Об Алексее Максимовиче говорили как о человеке смелом, который не поступается своими принципами. Видимо, поэтому с ним было трудно, особенно начальникам. Ведь он всегда имел свое мнение и его высказывал. Когда Брусилов приказывал атаковать, а Каледин видел, что задача не реальна, понапрасну не хотел подвергать людей гибели, всегда выступал против, и даже не выполнял приказы. Что и выводило из себя Брусилова, который был из командиров, любой ценой готовых заплатить за победу.

Но были начальники такие, как Суворов — солдата берегли, а брали умением. Каледин относился к их числу.

Корр.: – Исследователи считают, что как военачальник Каледин выдвинулся, будучи командующим 12-й кавалерийской дивизии.

Чибисова С.П.: – В это время о нём заговорила не только армия, но и вся Россия. 12-я кавалерийская дивизия под его командованием проявляла самую высокую доблесть, проникая в глубокий тыл противника, выполняла крупные стратегические задачи. Производила и конные атаки, и при необходимости спешенные. Калединская тактика заключалась в наступлении даже при задачах оборонительных. Таким образом он продолжал суворовскую традицию в русской армии.

Кроме того, Каледин уделял много внимания разведке. Во всех полках дивизии были офицеры – отважные разведчики, на точность их донесений комдив всегда мог положиться. Знал всех людей лично, способности и особенности каждого.

Выработал он и много других тактических приёмов. Например, при отступлении кавалерии в горах, выдвигал по главному пути части, которые на ближайших перекрёстках заворачивали в сторону и оставались тут в виде заслона до тех пор, пока не пройдет вся колонна. У него ни одна тропинка не оставалась неизученной. Зачастую, Каледин и сам уходил последним.

КАЛЕДИНСКИЙ ПРОРЫВ

Корр.: – Знаменитое наступление весной 1916 года на Юго-Западном фронте называют и «Брусиловским», и «Луцким», и «Калединским» прорывом… Так чей же он?

Чибисова С.П.: – Идея прорыва принадлежит Брусилову. Получить одобрение в Ставке было нелегко. Многие генералы выступали против, считая операцию авантюрой, да и всяческих подводных течений было немало.

Из текста стенограммы последнего совещания следует, что когда Брусилов озвучил ход действий, Каледин выразил сомнение в его успехе. Почему? Человек, имеющий академическое образование, понимал, чтобы осуществить такой масштабный прорыв, нужны резервы! Суть операции заключалась в одновременном наступлении четырёх армий — 3-й, 7-й, 8-й и 11-й – для прорыва огромного фронта.

И жизнь внесла свои коррективы. Думаю, что отлично сработала немецкая разведка, получившая сведения о наступлении! Внезапности не вышло, противник оказал большое сопротивление, преодолеть которое было невозможно. А вот на участке Каледина всё получилось.

Он, как всегда, отлично всё рассчитал. Пробили брешь, прошли более 70 вёрст, а дальше что? Резервов-то ждать неоткуда! Наступление, не поддержанное соседними фронтами, прекратилось. И все же его военные и политические итоги были весьма ошеломляющими.

«Луцкий прорыв», совершённый Калединым и его 8-й армией, стал памятной страницей хрестоматий по военному искусству. Но в целом расчёт Брусилова оказался неправильным. Он как главнокомандующий фронтом и отвечал за свои ошибки.

Корр.: – Брусилов и Каледин… Их связывали непростые отношения?

Чибисова С.П.: – Окончательную точку в их отношениях поставила Февральская революция. Каледин не был монархистом, но давал присягу императору. Правда, тот после отречения освободил воинство от неё. Как и большинство коллег, Каледин был приверженцем России, и служить ей была главная задача.

Революция сменила власть, а страна-то осталась, и он бы ей служил. И, будучи военным, понимал, какую угрозу несёт армии демократия, когда солдаты не подчиняются приказам старшего по званию. Он говорил, что дело командующего выполнять устав и приказы, а не решения солдатских комитетов, которые не знают, что такое стратегия и тактика. За несогласия его уволил командующий фронтом Брусилов, написавший об этом верховному главнокомандующему М.В. Алексееву: «Каледин потерял сердце и не понимает духа времени…».

Корр.: – Да, расставание не назовёшь достойным заслугам кумира многих российских патриотов…

Чибисова С.П.: – Отношения между генералами испортились давно, ещё до Луцка. Враждебность Брусилова к Каледину была известна многим. Каледин был его заместителем, а затем командующим соединений, которые прежде тот возглавлял: 12-й дивизии, 12-го корпуса, 8-й армии. Но при Брусилове они ничем особенным не отличились. Только после того, как их возглавил Алексей Максимович, они прогремели на весь мир. Каледин не всегда выполнял приказы Брусилова. Эпизодов, когда тот заставлял что-то делать любой ценой, было много. Изучив местность, зная свои возможности, Каледин начинал размышлять и анализировать, понимая, какими будут результаты. И, конечно же, не молчал, говорил, что это чревато большими потерями. Возражал и тянул время. А Брусилов обвинял его в трусости. Однажды сделал это прилюдно, что было оскорблением. Даже когда они помирились, Каледин пишет об этом в своём письме, что их «отношения уже никогда не будут прежними».

В отличие от Брусилова, принадлежавшего к высшей аристократии, чьи далекие предки были знакомы с императорами и вхожи в высший свет, Каледин был из тех, кто в первом поколении выбился в элиту. Это произошло в 1907 году, на 46-м году жизни он стал генералом. Был скромен, но честолюбие имел, как и любой человек, который делает карьеру. Стать генералом, не имея честолюбия, невозможно.

АТАМАНОВ ПЕРНАЧ

Корр.: – Вернувшись на Дон с такой болью, Алексей Максимович не хотел становиться атаманом, но все же принял пернач…

Чибисова С.П.: – Ему было только 55 лет, когда его уволили из армии. Он ещё столько полезного мог сделать! Здоровье имел отменное, как и большинство строевых генералов, спокойно мог целый день провести верхом. Когда в письмах пишет Марии Петровне, вот выйдем на пенсию, зимой будем жить в Новочеркасске, а летом ездить в Гагры, видно было, что это только слова. На самом деле он такой жизни не хотел! Не мыслил её без армии и без служения России.

Некоторые говорят, ну эмигрировал бы! Вот уехал Деникин, другие видные деятели. Уехали совершенно другие люди, те, кому такие варианты были приемлемы. Но ведь и не уехало множество людей. Каледин не был одинок в своём решении. Например, его коллега генерал Келлер. Тот же Деникин в «Очерках русской смуты» пишет: «В победных реляциях Юго-Западного фронта всё чаще упоминались имена двух кавалерийских начальников – и только двух – графа Келлера и Каледина – одинаково храбрых, но совершенно противоположных по характеру: один пылкий, увлекающийся, иногда безрассудный, другой спокойный и упрямый. Оба не посылали, а водили войска в бой».

Корр.: – После революционных событий, когда начался великий исход, у поэта и художника Максимилиана Волошина спросили, почему он не уезжает из России? Его ответ был прост: «Больную мать не бросают».

Чибисова С.П.: – Брусилов тоже ведь не уехал. Не думаю, что он любил красных, перейдя к ним на службу. Просто не хотел уезжать из России. Генерал Фёдор Артурович Келлер служить красным не стал, его закололи штыками. А вот последний наказной атаман Михаил Николаевич Граббе сразу эмигрировал за границу и мечтал о возвращении, прозябая в Париже.

Для Алексея Максимовича это была личная катастрофа. Суть его жизни – служение Родине. А Родина исчезла. Ни белые, ни красные – это не родина. Участвовать в братоубийственной гражданской войне по этическим соображениям не мог. Кто-то смирился с этим положением и пошёл на сторону красных. Историки занимались вопросом «почему победила Красная армия»? В ней стали служить порядка 80 процентов белых офицеров. Кто-то из-за семьи, детей, кто-то из желания остаться живым. Но в будущем многих ждала печальная учесть: расстрел или лагеря.

У Каледина была любимая жена, они были счастливы многие годы. Но жить только ради неё он не стал. Для себя такой поступок не считал возможным. Уехать и быть как прославленный генерал Пётр Харитонович Попов — поваром, швейцаром, водителем – он тоже не мог. Просто не видел смысла в такой жизни.

Думаю, что согласие стать донским атаманом – это последняя попытка послужить России и предотвратить наступающий в стране хаос. На тот момент ещё не было Октябрьского переворота.

Корр.: – Торжественно вручённая власть оказалась миражом?

Чибисова С.П.: – Когда смысл потерян, жизнь уже не представляет ценности. Понятия безысходности не существовало – он был настоящим русским офицером и знал, что такое честь. Пришли красные казаки и вместе с ними войсковой старшина Голубов. Он ведь их всех знал и в его глазах такое поведение – поступок предателей. А отдаться в руки предателей было выше его сил, слишком он их презирал. Можно считать Каледина наивным человеком, когда он сложил с себя полномочия, передав власть городской думе, чтобы избавить Новочеркасск от ужасов гражданской войны. Но на самом деле это была жертва. Он не понаслышке знал, что такое война. И ценой своей собственной жизни призывал людей остановить грядущее кровопролитие!

Трагедия честного человека. Таких трагедий были тысячи тысяч – не только генерала, но и капитана, есаула, хорунжего… Они оказались точно в таком же положении. И некоторые из них поступили также, только мы об этом не знаем, многое от нас уже скрыто временем. А судьба Каледина, так уж получилось, была выставлена на всеобщее обозрение.

Корр.: – Личность атамана – фигура культовая – обрастает столькими домыслами…

Чибисова С.П.: – Белых пятен в биографии Каледина, действительно, немало. Особенно тех, которые касаются его личной жизни. В одном из казачьих зарубежных журналов, изданных в 1951 году, сообщается о смерти казака-эмигранта Тарасова, уроженца станицы Усть-Медведицкой, чьим зятем был атаман Каледин. О чём это говорит? Возможно о том, что у Алексея Максимовича был первый брак. Но других подтверждений нет.

Есть предположение, что брак с Марией Петровной не пользовался благосклонностью родных. Они венчались в 1895 году без родственников в Новочеркасске, куда прибыли вместе из Варшавы. К этому времени Мария Петровна была разведённой женщиной.

Или же упоминание о сыне Калединых. Только Мельников пишет в своей книге «А.М. Каледин – герой Луцкого прорыва», изданной за границей, о том, что у атаманской четы был сын Борис, утонувший в Тузлове в возрасте 11 лет. Если это был совместный ребёнок, трагедия могла случиться примерно в период 1906-1910 годы. До 1910 года Каледины жили в Новочеркасске, но никаких сообщений о смерти сына Калединых и соболезнований по этому поводу в местных газетах того времени не обнаружено.

Имея достоверный источник информации – переписку супругов за 1915-16 годы, причем письма пишутся регулярно два раза в неделю, мы не встречаем ни одного упоминания о погибшем сыне! Это выглядит странным. Либо Мельников что-то напутал, либо был какой-то опекаемый мальчик, возможно, родственник. Единственный источник, где упоминается о сыне, это труд Мельникова. Именно на него ссылаются все другие авторы, в дальнейшем пишущие о ребёнке атамана.

Скорее всего, детей у Калединых не было. Венчание их произошло 16 августа 1895 года в Новочеркасске. Алексею Максимовичу было 34 года, Мария Петровна была моложе мужа на несколько лет. Супруга атамана, действительно, таинственная личность: о её происхождении почти ничего неизвестно. Девичья фамилия Ионер. На момент замужества имела фамилию Оллендорф по предыдущему браку, муж ее был банковским служащим. В некоторых источниках она упоминается, как Гранжан. Она была гражданкой Швейцарии, француженкой по национальности, но хорошо знающей русский язык. Откуда?

Главное, что нельзя подвергнуть сомнению, что она боготворила своего мужа, считая его великим человеком. Она собирала каждую вырезку из газеты со статьями о Каледине, любовно составляла альбомы семейных фотографий, на которых была «вся их фамилия»: Алексис, как она называла мужа, она сама, два их любимца – черные пудели Неро и Каро и две строевые лошади генерала. После трагической гибели мужа она создала мемориальную комнату в их квартире – этот дом на проспекте Ермака, 46 не сохранился. Затем все собранные ею материалы оказались в составе Донского архива, были вывезены белыми казаками за границу, хранились в Пражском Национальном музее. А с 1945 года находятся в Москве в Государственном архиве РФ.

ЛЕГЕНДЫ И ВЫМЫСЛЫ

Корр.: – Смерть и захоронение атамана. Что вымысел, а что – правда? Уже несколько лет пишут о том, что пытаются отыскать могилу Каледина…

Чибисова С.П.: – Были официальные торжественные похороны, и хоронили Каледина не семь человек под покровом ночи. Тело атамана перенесли из Атаманского дворца в собор, где прошла гражданская панихида. В выписке о смерти сказано, что он скончался от огнестрельного выстрела, о самоубийстве не упоминается. Совершал панихиду священник дворцовой церкви Митрофан Прокопьев. Ответственность за это взял на себя епископ Гермоген Максимов – викарий Донской епархии. Сам он происходил из донских казаков и был достаточно молодым тогда. Позже ушёл в эмиграцию с белоказаками. Судьба его тоже оказалась трагичной, впоследствии он стал главой Хорватской православной церкви и был казнён в 1945 году партизанами Тито.

После совершённого обряда траурная процессия при большом скоплении людей прошла по центральным улицам города: Платовскому проспекту, улицам Московской, Троицкой и Садовой – на кладбище. Фото об этом событии опубликовал журнал «Донская волна». Захоронение было произведено прилюдно. Затем на могиле установили памятник. В Государственном архиве РФ в Москве хранится акварельный рисунок, который опубликован в книге «Фронтовые письма Каледина». Вид памятника типичен для того времени: аналой, на нём раскрытое Евангелие и надпись.  Захоронение находилось с правой стороны от входа в церковь.

Захоронение находилось с правой стороны от входа в церковь.

Более точно сказать сейчас трудно. Есть даже рисунки: атаманша на могиле мужа. Поэтому все эти рассуждения, что взяли и тайно перенесли в другое место гроб с телом Каледина, пустой вымысел. А вдова ходит и плачет у ненастоящей могилы?

Есть упоминания в той же «Донской волне», что, заняв Новочеркасск в феврале 1918 года, Голубов приказал разрыть могилу, дабы удостовериться в личности, и, убедившись, что это Каледин, якобы сорвал погоны и велел опять зарыть. После короткого периода красных вернулись белые казаки. Вдова по-прежнему посещала ту же могилу. Когда Мария Петровна умерла 12 августа 1919 года, её похоронили рядом с мужем. Похороны были довольно многолюдные, судя по снимкам в журнале «Донская волна».

Позже напишут, что зацементировали могилы, чтобы их нельзя было раскопать. В советский период нет сведений, ни в советских, ни в зарубежных источниках, что ещё кто-то вскрывал могилы. Возможно, памятник убрали в 30-е годы, когда громили кладбище, а потом произвели на этом месте другие захоронения.

Думаю, что прах атамана Каледина остается в земле Новочеркасского кладбища. Но каким образом можно определить, что это именно его останки? А, главное, зачем это нужно?

Около 10 лет назад, например, на городском кладбище была обнаружена могила Донского митрополита Митрофана Симашкевича, умершего в 1930-е годы. Сохранились остатки митры, ризы, нательная фарфоровая иконка Митрофана Воронежского, кипарисовый крест… Не было сомнений, что это священнослужитель, епископ. Да и людская память в виде тропинки сохранила дорогу к могиле на протяжении нескольких десятилетий. Останки владыки, многие годы управлявшего епархией, были перезахоронены в ограде Михаило-Архангельского храма, чтобы спасти могилу от забвения.

Первый выборный атаман Донского войска в XX веке Алексей Максимович Каледин, безусловно, заслуживает, чтобы ему был установлен памятник в казачьей столице. Для этого нет необходимости в поисках его праха. Каледин был честным и порядочным человеком, выдающимся военачальником, не только настоящим патриотом, но и крупным государственным деятелем всероссийского масштаба.

За всю историю донского казачества немногим его представителям удалось подняться на такую высоту. Место памятника этой выдающей личности не на кладбище, а в центре города, неподалеку от Атаманского дворца, последнего места его служения Родине и казачеству.

Беседовала Женета Гридасова.

Фото из фондов НМИДК.

В среду, 14 октября мероприятия начнутся с возложения цветов к памятникам на площади Ермака и памятнику основателю города атаману М.И. Платову на проспекте, носящем его имя. С 8 утра в Патриаршем Вознесенском войсковом Всеказачьем Соборе начнётся божественная литургия, в ходе которой Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершит великое освящение храма. Литургия завершится в 12:30, а около часа дня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет смотр-парад подразделений казачьих округов войскового казачьего общества “Всевеликое войско Донское” и казачьих кадетских корпусов. В этот же день состоится Пленарное заседание V Всемирного конгресса казаков.

В среду, 14 октября мероприятия начнутся с возложения цветов к памятникам на площади Ермака и памятнику основателю города атаману М.И. Платову на проспекте, носящем его имя. С 8 утра в Патриаршем Вознесенском войсковом Всеказачьем Соборе начнётся божественная литургия, в ходе которой Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершит великое освящение храма. Литургия завершится в 12:30, а около часа дня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет смотр-парад подразделений казачьих округов войскового казачьего общества “Всевеликое войско Донское” и казачьих кадетских корпусов. В этот же день состоится Пленарное заседание V Всемирного конгресса казаков.