Казачий конный переход

17 апреля, в Волгограде стартовал конный переход, организованный казаками юга России. Он посвящен 70-летию Великой Победы. Начался на Мамаевом Кургане, завершится у подножья Сапун-горы в Севастополе в День России, 12 июня. Протяженность маршрута почти полторы тысячи километров.

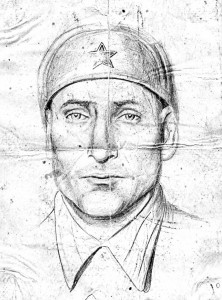

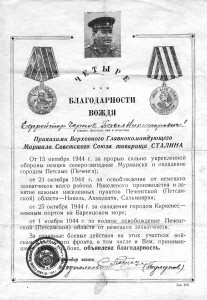

В Волгограде казаков провожали красиво – по всем правилам! Были речи, напутствия, благословления. В торжестве принял участие наш земляк, участник Великой Отечественной войны, командир огневого взвода 5-го Гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса И.Г. Скоморохов.

Там, на Мамаевом Кургане, Иван Георгиевич сказал:

— Я никогда не думал, что мне еще удастся подержать в руках, поцеловать свое красное знамя на этой священной сталинградской земле, обильно политой кровью. Да ведь это великое счастье! Я приеду и буду рассказывать своим сородичам, школьникам на встречах, где я побывал и что я видел.

И вот мы у Ивана Георгиевича: просим его рассказать о поездке в Волгоград. Со мной юнкор «ЧЛ» семиклассница Алена Лебедева. Год назад Алена брала у Скоморохова интервью, писала статью о ветеране. Закончила она ее словами: «Вот это Человечище!».

И правда: участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Новочеркасска, член Совета ветеранов, участник движения за возрождение казачества, почетный гражданин городов Гуляйполе и Орехов, сёл Полтавка, Преображенка, Токмачка Запорожской области Украины. Освобождал Дон и Южную Украину от немецко-фашистских захватчиков, участвовал в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, в прорыве вражеской обороны в Карпатах, в окружении Будапешта. Награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Отечественной войны и более чем 20 медалями. Автор книги «На очной ставке с прошлым», о которой Анатолий Калинин сказал: «…честная, взволнованная, проникнутая любовью к родной земле и к своим фронтовым товарищам книга воспоминаний».

… Иван Георгиевич открывает нам дверь, мы попадаем в его теплые и крепкие объятия, деликатно отказываемся от «чая-кофе» и засыпаем хозяина вопросами!

— Ну, расскажите, как это было!

— Пригласили меня в Сталинград… Специально изготовили копию знамени нашего корпуса. Утром было построение конников: с Дона, из Астрахани, Волгограда, Калмыкии. Прямо на Мамаевом кургане, у подножия Родины-матери. Я специально придумал речь, потому что я должен был вручать копию знамени. Волновался всю ночь, Боже мой! Свое гвардейское знамя – это же честь какая! На знамени — образ Ленина, и я обратился к казакам: «Пусть образ Ленина вдохновляет вас в этом походе так, как нас вдохновлял образ Иосифа Сталина». С призывом «За Родину, за Сталина!» мы шли в бой. Я пожелал участникам перехода доброго пути, склонился, поцеловал знамя, передал его командиру этой сотни. С Мамаева Кургана они сразу и пошли.

— Вы вручали копию знамени. А где оригинал?

— В музее Вооруженных Сил в Москве. Знамя – один к одному: и образ Ленина, и ленточка, и «Смерть немецким оккупантам». Там еще хранится пушка моего огневого расчета, из нее было подбито 7 танков, 5 бронетранспортеров.

— А об истории корпуса что вы в Волгограде рассказывали?

— Это был добровольческий корпус, создан из казаков непризывного возраста. На Дону были созданы 2 добровольческие дивизии. Шли в них семьями. У нас были Недорубов с сыном, Хомутов с двумя сыновьями, Куркин с двумя сыновьями, Рябов с двумя сыновьями. Чернояров Марк Лазаревич, ему было 55 лет, а сыну Саше — 16. Первый бой приняли под Кущевкой в августе 1942-го и разбили самые элитные дивизии СС «Викинг» и «Эдельвейс». Немцы неделю не появлялись на этом фронте, так были поражены. И Сталин сразу присвоил всем дивизиям звание гвардейских и наградил их орденами Красного Знамени. После этого нас разделили: Кубанский корпус стал и Донской. Я рассказал об этом на митинге в Волгограде. И о том, что Недорубов первым получил звание Герой Советского Союза. Из станкового пулемета вместе с сыном уничтожил не один десяток фашистов. Кадетский корпус в Волгограде носит его имя. Памятник ему был установлен на Мамаевом Кургане, но по чьему-то указанию его убрали. Не знаю, где он сейчас, возможно, в кадетском корпусе.

— Много было внимания в Волгограде к этому событию – началу казачьего перехода?

— Телевидения было столько, что я счет потерял. Человек 15 окружили: интервью давай! Обещали, что по центральному телевидению покажут, а я смотрю – нигде нет…

— Иван Георгиевич! А из Новочеркасска в Волгоград вы казаков провожали?

— Из Кривянки провожали, все наши собрались на конях. Кони хорошие, ох, я позавидовал! Прямо так играют, сердце забилось… Отсюда от Кривянки шло 100 человек. Позже примкнули калмыки. Сейчас идут 125 человек. В день они проходят примерно по 70 километров. Останавливаются, у них палатки, все свое, походные кухни… Но пути движения все администрации предупреждены – оказывать содействие. Самое главное, лошадей привязать, почистить, накормить, напоить. Корм — в переметных сумах.

— А женщины среди участников перехода есть?

— Есть!

— На лошадях?

— На лошадях!

— А у вас в корпусе были?

— Были. Вот у нас в батарее Верочка была, санинструктор. После боя всегда ночные переходы, она верхом рядом с нами едет… 19 лет. Боевая такая, ох!

— Жива осталась?

— После войны – да. Когда я книгу писал, искал ее. Она фамилию сменила, знал, что уехала в город Красноармейск Донецкой области. Даже главный редактор газеты «Радяньска Украина» и «Правда Украины» помогал искать, но так мы и не нашли.

— Из Новочеркасска кто с вами ездил?

— Никто, я один. Нет больше казаков, один остался… Из Новочеркасска никто не принимает участие в переходе. Из Кривянки, из Заплавской есть! Из Новочеркасска – нет…

— Какие чувства взывает у вас казачий переход?

— Чувство гордости: что славное прошлое не забыто. И, конечно, грусти: Новочеркасск — столица донского казачества, а что у нас есть казачьего-то? Вот поставили железных коней – это издевательство, это насмешка! Неужели такое благородное животное, которое мы любили, жалели все время – без лошади ты никто и никуда – не достойно в казачьей столице лучшего? После войны у нас была конно-спортивная школа. Сейчас – нет.

— Иван Георгиевич, расскажите о лошадях.

— Это самое главное! Ее надо накормить, почистить — после похода все облеплено грязью, замерзший снег… Мы сами валимся с ног, но лошадь пока не вымоем, не накроем попонами … А уж потом сами валимся на солому или прямо на пол в хате — и все.

— Раненых лошадей лечили, правда ведь?

— У меня Муравка была ранена под Волновахой во время бомбежки, а я под Каховкой ее только взял. Поехал орден получать, еду мимо лазарета, где лошади лечатся, а какая-то лошадь ржет. Я коновода спрашиваю: а что она беспокоится? А он говорит: да это же наша Муравка. В общем, мы ее «по-цыгански» увели, он стал за ней ухаживать. А потом я снова на нее сел, когда она уже обрела строевой вид, и так до конца войны. Я каждый день ей сахар приносил: от своего, что давали, кусочек оставлял обязательно. Она, как собака, за мной ходила. Коновод ее чистит, холит ее, а она его в седло не пускает. Он приехал, жалуется: «Товарищ лейтенант, в седло не пускает!». А кузнец говорит: «Я только перековывал, она стоит смирно, сейчас я прокачусь на ней». Только взялся за стремя, он как хватила его, так и откинула (смеется). Гнедая была Муравка. Знаете, какая интересная. Вот под утро ты устал, а у нас, у казаков, очень хорошие седла, подушки мягкие. И она чувствует, что ты шатаешься, дремлешь, и она переходит на иноходь. И тебя уже не болтает, а как бы укачивает. Вот такая умная. 14 октября 1945 года в Ростове был парад. Я был знаменосцем: на Муравке, со знаменем корпуса.

— Говорили, что лошади не эффективны во время второй мировой войны.

— Как же! Можете представить: мы освободили Таврию и нас из 4-го Украинского фронта 730 километров через 3-й Украинский перебросили во 2-й. В самую распутицу, когда ни пехота, ни моточасти не могут пройти, а наш корпус шел и пришел для участия в Корсунь-Шевченковской операции. И мы же вместе с танками с армией Ротмистрова прорвали фронт, прошли по тылам, начали громить тылы…

— Немцы были поражены?

— Они нас боялись. Когда мы пришли в Венгрию, в Югославию, жители рассказывали, что немцы, когда подходили казаки, бросали все и бежали, кричали: «Казаки! Казаки!» Мы никогда в лоб не наступали, все хитростью…

Немцы распространили слухи, что у казаков рога на лбу. И питаются младенцами. Был случай в Венгрии, освободили мы село, передали фронт пехоте. В хате местная хозяйка стол накрывает, а у самой руки дрожат. Мы спрашиваем: «А чего ж вы боитесь казаков?» — «Ну, как же вас не бояться, нам сказали, что казаки идут с рогами». А у меня — чуб. Я его откинул, а она раз – и в обморок. Побрызгали водой, подняли. Она лежит на левой руке, правой проводит мне по лбу, щупает.

А когда шли обратно, перед каждым селом приходилось останавливаться. Люди выходили с цветами, зазывали во дворы. Мы вынуждены были отряхнуть пыль, развернуть знамя. Нам не давали ничего делать: сами забирали лошадей, распрягали, чистили, кормили, поили. Нас – за столы. Пейте, ешьте, гуляйте.

В 1989 году я был в Венгрии на месте наших боев. Там стоит памятник казакам, величественный памятник, 8 метров. На вздыбленном коне с шашкой наголо. От благодарных жителей Венгрии донским и кубанским казакам. Посажены русские березки, цветы… Я узнал все домики, все магазины, хоть много и новых зданий.

— Где вы встречали День Победы?

— В Австрии. Город там один — курорт. Горячие источники. Но меня «выбросили» на высоту, там перекресток дорог был. Бои-то еще шли, хотя нас вывели в резерв, но мы заняли противотанковую позицию – охранять город. Каменистый грунт, вырыли окопы, землянки. И вот ночью 8-го числа в 2 часа ночи радисты «поймали» передачу, что немцы капитулировали и 9-го объявлен День Победы. Они нет, чтобы сказать, так выскочили и стрельбу открыли. Я как был в кальсонах, с пистолетом выскочил: «Что, где немцы?». А мне: «Товарищ лейтенант! Какие немцы? Победа!». Старики плакали. Нам-то что, мы беспечные были, молодежь.

— Сколько вам было, когда война закончилась?

— Ну, уже 20 лет! На следующий день командир полка построил нас, офицеров, и сказал, что в 2 часа митинг. А старшинам: покажите, как вы любите своих казаков. Столы накрыли, бочки вина… В ресторане наш старшина заказал котлеты, которые мы впервые кушали… А мне приказал: лейтенант, дашь 30-залповый салют. Это 4 орудия, 120 снарядов. Снаряды разрядили, вхолостую. А мне не слышно, что там, внизу происходит – я на высотке. Только слышно «ура» кричат. А командир мне сказал: залп через каждые 15 секунд. Платочком мне махнул, и я через каждые 15 секунд четырьмя орудиями — слаженно было, красиво. Выстрелили все, а он машет: еще давай. А у меня же бронебойные! Я посмотрел: там скалы, распадок. Думаю: там же не будет населения, пушки нацелил туда и уже бронебойными. Всё расстрелял!

После того, как выпили все, я уже пьяный, дневальный в стельку, а коней поить-то надо. Я сам, один, а их полсотни, отвязал, отпустил, на речку они сходили, они знают, куда, вернулись. Взял мешки, по земле рассыпал им зерно, и сам упал…

— Иван Георгиевич! Вас, правда, называли на войне «везунчиком»?

— Меня называли «везунчиком», потому что я из таких ситуаций выходил, что даже никто не мог подумать. Мы всегда были на «передке». Иногда до того устаешь от напряжения! Ведь бой начинается, а ты не знаешь, останешься жив или нет. Вот в чем сущность-то… Все зависит от того, как расчет слаженно работает. Он должен забыть, он должен автоматически выполнять свои обязанности. Вот я этого и добивался. Поэтому у меня потери были очень малые по сравнению с другими. А вот пушек я 8 штук потерял, ну, это не жалко – металл. Перед боем видишь, как кто переживает, как себя настраивает, а бой закончится, все, кто где был, падает на землю, на бруствер окопа, отходит: слава Богу, остался жив. Но бывали моменты, что настолько уставал, что вырабатывалось безразличие к себе, абсолютно, вот снаряд разорвался, а ты – летят осколки, не попали, ну и хорошо. Настолько ты устаешь, что думаешь: лучше бы убило сразу. Такое вот напряжение. Это очень сложно, это не передать. А деваться некуда – ты командир. Вот поэтому в книгах своих я все время показываю, как надо было преодолевать себя. Я когда книгу писал, читал рукопись ветеранам, а они говорили: «Ванюшка, ты же не таким был». И вспоминали, что меня звали «везунчиком».

Беседовала Елена Надтока.

На снимках: конный переход стартовал в Волгограде; И.Г. Скоморохов.