Сказания о Новочеркасске: вехи, ознаменованные десятилетиями

Совместный творческий проект городского отделения Союза журналистов России, Музея истории донского казачества и Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина продолжает рассказывать читателям о важных и судьбоносных событиях в летописи Войска Донского и его столицы Новочеркасска.

История торговли на Дону относит нас к царской грамоте Михаила Романова 1615 года, коей было дано право на беспошлинную торговлю. Казакам разрешалось «в наши украинные города со всякими товарами ездить и торговать всякими товарами и с тех товаров пошлин есмя за вашу службу не велели». Поначалу торговля производилась на ярмарках, затем — в постоянных лавках и магазинах. К концу 18-го века начало вырисовываться сословие торговых казаков, появление которого было обусловлено временем.

Как формировалось и развивалось Общество донских торговых казаков? Какую роль сыграло в развитии экономики края? Об этом рассказывает ученый секретарь музея истории донского казачества Е.Г. Шеломанов.

Корр.: — Евгений Геннадьевич, 19-й век — время социально-экономического развития Войска Донского. Одним из важных начинаний стало появление Общества торговых казаков. Предыстория его создания?

Шеломанов Е.Г.: — Территория наша всегда была на перекрестке путей и торговали еще с античных времен племена, которые здесь проживали. С появлением казачества этим стали заниматься казаки. А с вхождением в состав Российской империи они имели право на беспошлинную торговлю. Но только теми товарами, которые производили сами. Дела вели, как правило, с Малороссией, привозив оттуда пищевые запасы. Правила были определены рядом законов времен царицы Елизаветы Петровны и императрицы Екатерины II. Товарооборот был достаточно крупным, и терять его никто не хотел.

Когда казаки перешли на тотальную службу к царю, это времена Павла, это реформы, связанные с более сильной интеграцией в состав Российской империи, стало ясно, что своих капиталов на Дону не хватает. В этом не было ничего удивительного — казаки были, прежде всего, воинским сословием…

Корр.: — Кто же стал инициатором создания Общества торговых казаков?

Шеломанов Е.Г.: — В 18-м веке начало формироваться сословие торговых казаков, которые, как и прежде, несли воинские повинности. Например, отец самого атамана Матвея Ивановича Платова Иван Федорович не только продавал рыбу и муку, но и участвовал в походах, что отрицательно сказывалось на хозяйственной деятельности. Считается, что личный опыт легендарного атамана и стал причиной регламентации «торговых казаков» в отдельное сословие. В октябре 1802 года Платов послал царю рескрипт и рапорт, предложив организовать общество, в которое входили бы торгующие казаки, имеющие доход. Но при этом они бы освобождались от воинской службы. И ценз вхождения в это общество предполагался в 1500 рублей серебром.

Корр.: — Сумма достаточно крупная по тем временам. Что стояло за этим цензом?

Шеломанов Е.Г.: — Человек, желающий вступить в торговое общество, должен был иметь капитал на такую сумму. Император Александр I подписал Указ, которым освободил торговых казаков от службы, обязав уплачивать в казну Войска Донского по сто рублей ежегодно. Для сравнения: пуд говядины стоил тогда 80 копеек. Началом появления Общества послужил 1804 год, то есть время еще до основания Новочеркасска.

Торговля велась в Черкасске, позднее в Ростовском городке на реке Темерник возникла одноимённая таможня, а затем и порт подле нее. Они играли важнейшую роль, долгое время это был единственный пункт, через который Россия могла торговать с портами Азовского, Черного и Средиземного морей.

Чтобы попасть в торговое общество, кроме свидетельства о наличии капитала на утвержденную сумму и подтверждении своей торговой или промышленной деятельности, предоставляли еще и иные документы, Например, как бы сказали сейчас, справки станичных правлений о благонадежном поведении. А в начальный период существования Общества еще и о том, что никто из определенной фамилии уже не состоит его членом. По закону только один человек из семьи, обязанный служить, мог быть зачислен в Общество. За соблюдением такого правила наблюдали доверенные.

Корр.: — Доверенные… Что это были за люди?

Шеломанов Е.Г.: — Особенность донского торгового общества заключалось в том, что в нем сохранились старинные казачьи традиции. Все без исключения казаки избирали старшего доверенного, которому присваивались права, как в старину полковому командиру, а младшим доверенным — права офицеров полковых. Только при смене руководства все эти офицеры вновь становились простыми казаками.

Первоначально численность Общества была определена в 300 человек. Эти люди ежегодно вносили в доход Войска Донского установленную сумму. Считалось, что она небольшая, но не уплатившие ее вовремя исключались, и те казаки, что еще не отслужили, сразу призывались.

Заплатив, казак не служил, занимался торговлей. «Положение об управлении Войском Донским», принятое в 1835 году, в корне меняет уклад жизни на Дону. За соблюдением торговыми казаками законов, а также разрешения споров и тяжб, стал наблюдать учрежденный Коммерческий суд. В него избиралась верхушка из самых опытных и богатых, самых успешных казаков.

Корр.: — Какие задачи стояли перед созданным Обществом?

Шеломанов Е.Г.: — Развитие предпринимательства в Войске долгое время отрицали. Да и правительство было заинтересовано, прежде всего, в закреплении статуса казачества как военно-служивого сословия. Поэтому за казаками закрепляли земли, крестьян, приравнивали казачьих командиров в чинах к российским офицерам. В то же время все это происходило в предельной регламентации и централизации социально-бытового уклада казаков. Но без развития экономики будущее выглядело сумрачно. Вот ее-то развивать и предстояло Обществу. Надо сказать, что оно себя оправдало уже к 30-м годам, начав называться пятисотным — по число его членов. К этому времени союз приобретает большой деловой вес и влияние на жизнь края. А к 60-м годам в нем было уже до 3 тысяч человек.

Корр.: — Как это влияние на жизнь Войска выглядело в реалии?

Шеломанов Е.Г.: — Члены донского торгового Общества входят в состав комиссий по приемке товаров для участия в крупных сельскохозяйственных выставках и сами в них участвуют — в Лондонской, Московской, Парижской… Что на них экспонируется? Донской антрацит, пшеница, балыки из красной рыбы, овечья шерсть, продукты виноделия и манычская озерная соль.

Из капиталов Общества деньги идут на разные нужды. На содержание малоимущих казаков. Не все могли позволить себе купить обмундирование на службу, на коня… А народ на Дону был сплоченный, помогали неимущим. Пошлины взимались не только на службу в общий капитал, были и другие платы. Три рубля шли на содержание библиотеки, ее книжного фонда, рубль пять копеек — на земской сбор, семь пятьдесят — в доход Приказа общественного призрения и т.д.

Корр.: — В исторических источниках отмечается, что Общество приобрело почетную известность содействием всякому полезному общественному делу…

Шеломанов Е.Г.: — Донские купцы не только зарабатывали для себя капиталы, они занимались важными социальными делами. 19-й век характеризуется подъемом образования. В Области Войска Донского не было высших учебных заведений, только гимназии. И материальная поддержка обеспечивалась детям малоимущих торговых казаков для учебы в Харьковском или Санкт-Петербургском университетах. Причем, стипендиатами были студенты разных факультетов. Платили им 150 рублей в год — это приличное содержание. Правда, если студент не оправдывал доверия, он лишался стипендии.

На поддержку системы образования уходило немало средств. Ведь были еще и единовременные пособия, и стипендии учащимся гимназий. Жертвовали на многие благие дела. Самуил Поляков отдал 25 тысяч рублей на учреждение технического училища, тысячу рублей серебром Общество выделило на открытие в городе женского училища.

Беспокоились и о воспитании своих кадров. Коммерческое училище Абраменкова появляется в 1906 году. К 100-летию образования самого Общества возникла «Юбилейная торговая школа», для нее построили в 1907 году двухэтажное здание в стиле модерн. В двухгодичную школу принимались только дети казаков, окончившие четырехлетнее начальное училище. Изучали товароведение, экономику, бухгалтерский учет. Совместное обучение с 1911 года мальчиков и девочек было по тем временам прорывом! Располагалось заведение на улице Почтовой, ныне Пушкинской. Это бывший аграрный колледж — ныне промышленных технологий и управления.

Корр.: — Следуя тем же историческим источникам, была весомой и роль донского купечества в социально-культурном развитии города…

Шеломанов Е.Г.: — И эта роль связана, прежде всего, со строительством столицы. Ведь до 40-х годов город находился в таком запустении! Донские купцы начинают его обустраивать. Дмитрий Байдалаков обустроил сначала строобрядческий молельный дом, затем построил в 1907 году за свой счет единоверческую церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Она, увы, не сохранилась. На ее месте сейчас расположена пожарная часть.

Были возведены гостиные ряды в центре столицы и с середины 19-го века тут регулярно велась торговля. Открыты были приют для малолетних преступников и богадельня. Построен в 1846 году свой Торговый дом, это здание бывшего кинотеатра «Победа». Там были доходные дома, лавки, в начале 20-го века — кинотеатр «Солей». Дом приносил неплохой доход. Торговые казаки вообще делали все очень разумно — с выгодой для всех и для себя. Сохранилась информация, что в Торговом доме в год столетия проводились большие празднества. Помещения были оформлены портретами царственных особ, наследников престола, когда эти особы посещали Общество.

Многие казаки построили свои особняки, украсив ими столицу. Дома частично сохранились, особенно в центре. Шапошниковы имели на Московской три дома: гостиницу «Гранд-отель», где проживали сами, «Торговый Дом Шапошниковых», тут находились конторы, магазины. Иван Сущенков возвел гостиницу «Нью-Йорк», известную нам больше, как «Южная». Тут были и магазины, и номера высшего класса. Приезжающие в город могли жить в комфортных условиях. Стилистика зданий одинаковая, хотя между казаками присутствовала конкуренция, вычурности в постройках не было, придерживались классического стиля.

Согласно Положению о городе нужно было не только содержать свое здание в порядке, но и всю прилегающую территорию замостить камнем. Таким образом город приобретал ухоженный и благоустроенный вид. Многие улицы, на которых торговые казаки жили, остались в камне и до сих пор. Ни одна церковь не построена без их помощи.

Но к концу 19-го века на территории Войска Донского поселяются иностранцы и иногородние, имеющие здесь свои капиталы. Появилась конкуренция со стороны немцев — Фаслера, Фрикке, Келлера, они владели не торговыми или коммерческими центрами, а целыми предприятиями — тем, что казаки принципиально не делали в нашем городе. Его товарооборот составляли большинство таких предприятий.

Корр.: — На землях Войска Донского не разрешали селиться иногородним, не разрешали приобретать домовладения…С чем связано это изменение?

Шеломанов Е.Г. — С эпохой великих реформ Александра II. В 1875 году принимается Закон о всеобщей воинской повинности — служить вновь стали все казаки. Это негативно сказалось на положении торгового общества, состав его быстро стал уменьшаться. К концу 19-го века в нем оставалось только 257 человек. Капиталы тоже уменьшаются, и общество приходит в упадок. Зато растет число иногородних, которым дали права тут селиться и развиваться. К тому же рядом с Новочеркасском были Ростов, Нахичевань, Таганрог — купеческие города, где население торговлей давно и успешно занималось. В 20-й век Общество вошло сильно поредевшим. И формально просуществовало до 1919 года.

Надо сказать, хотя оно и базировалось в Новочеркасске, но сам город никогда купеческим не был. Большинство казаков имели здесь только свои квартиры и конторы, а доходные места находились в Ростове, на Верхнем Дону, у конезаводчиков – в Провальской и Сальской степях. Оборот Новочеркасска был небольшим, всего 6 миллионов рублей. Столько же, к слову, давала табачная фабрика Смолова.

Корр.: — Можем назвать самые известные фамилии среди торговых казаков?

Шеломанов: — Их много! Целая династия Шапошниковых. Занимались торговыми делами с 1830 года и до последних дней Общества. Имели 18 тысяч десятин земли, в основном были конезаводчиками.

Династия Кошкиных берет начало с 1839 года. Имели земли, торговые фирмы. Глава Семен Николаевич был доверенным торгового Общества, то есть входил в его верхушку. Кошкины имели двухэтажный дом в Новочеркасске, две лавки и четыре дома в Ростове, шесть лавок и магазин в других местах области. Товарооборот у них был колоссальный. Но и вкладывали в город немало!

Семья Корольковых тоже была большой. Имела недвижимость и дела в Константиновке, в Ростове, в Новочеркасске. Дом, стоящий на Троицкой улице, не сохранился, на кованных воротах были помещены инициалы хозяина. Это семейство — родственники скульптора с мировым именем Сергея Королькова. Один из них забил насмерть своего пастуха. И хотя на суде его защищал известный адвокат Плевако, виновный не ушел от наказания, несмотря на высокое положение в обществе.

Соколов Семен Петрович с сыновьями имел в Цимлянске виноградники, а вино продавал здесь. Качество было высокого уровня, его поставляли к императорскому двору. Чтобы получить такое клеймо, надо много и хорошо было трудиться. Жили Соколовы на Платовском проспекте за женским епархиальным училищем. Епифановы, Лимаревы, Кирюнины и многие другие тоже исправно послужили благополучию своего города.

Корр.: — Какую оценку можно дать Обществу торговых казаков?

Шеломанов Е.Г.: — Если мы посмотрим по принципу историзма, то сделано много. Но в условиях века 20-го, когда начинает развиваться капитализм, Общество уже изжило себя. Свою основную задачу оно выполнило: закончилась изоляция донского края от общероссийского рынка, произошла экономическая интеграция в него. И хотя производств коснулась модернизация, главным для казаков оставалась служба, забирающая все время, поэтому сложить свою конкурирующую систему предпринимательства не удалось. К тому же началась 1-я мировая война, затем революционные потрясения — было уже не до реформ.

Вклад торговых казаков в становление столицы неоценим! Вся ее историческая часть — прекрасные здания, памятники истории и архитектуры, украсившие Новочеркасск, — дел их рук. Такое отношение к своему городу поучительно и заслуживает глубокого уважения.

Беседовала Женета Гридасова.

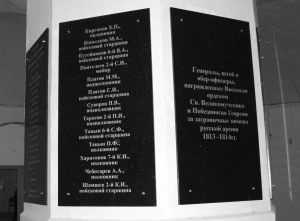

На фото из фондов НМИДК: торговая школа; семья торговых казаков Куликовых, г. Новочеркасск, 1895 г.