Листая старые страницы

Наш постоянный автор Ирина Касаркина, заведующая Центром по работе с книжными памятниками, на этот раз подготовила для публикации интереснейший документ — записки князя Голицына Михаила Григорьевича, который проезжал по нашим местам в 1858 году. Своими впечатлениями князь поделился на страницах журнала «Библиотека для чтения» (1859 год). Часть этих воспоминаний автор назвал «Ростов и Таганрог. Записки туриста». С небольшими сокращениями мы предлагаем их вашему вниманию («ЧЛ» №№ 11-12).

(Окончание. Начало в № 11).

«В Ростове ежегодно собираются три ярмарки, на которых, после разного хлеба, составляющего главную статью по нашей заграничной торговле, всего более закупаются: невыделанные кожи и русская шерсть. Самая значительная из этих ярмарок бывает 8 сентября и продолжается более двух недель. На эту ярмарку съезжаются из Новочеркасска, Бердичева, Одессы, Харькова, Тулы и других городов; производится торг деревянной и каменной посудой, железными и стеклянными изделиями. К этому времени окрестные помещики и казаки спешат обмолачивать свою пшеницу, пригоняют свои табуны и рогатый скот, чтоб на вырученные деньги запастись всем необходимым для домашнего обихода.

К другим предметам торговли Ростова, имеющим, однако, второстепенное значение в ней, надо причислить торговлю железом, лесом, бичевою, дегтем и солью, торговлю, принадлежащую исключительно русскому купечеству. Все железо распродается отчасти на месте, отчасти же идет в Херсонскую и Воронежскую губернии; только меньшая часть его отправляется за границу.

В бытность нашу в Ростове уже строились за городом балаганы; собиралось купечество и раскладывало свои товары. Странствующая трупа актеров устраивала временный театр — Досщатый храм Мельпомены.

Вольтижеры, акробаты, фокусники и владельцы зверинцев прибивали свои диковинные вывески, чернорабочие сходились в отдельные кружки и беспрепятственно играли в орлянку, при чем ставили порядочные кучки медных денег, а иногда и серебряную монету. Игра эта доводила до крупной брани, и спор оканчивался кулачными убеждениями.

Из окон гостиницы, в которой мы остановились, всего более бросалась нам в глаза крупная надпись Фотографа. У ворот дома, где она была прибита, то и дело останавливались экипажи и выходили из них в пух разряженные дамы и кавалеры, а иногда вылезало и целое семейство; раз даже — кормилица с ребенком.

Товарищ мой, некогда участник Крымской войны, также покусился было снять с себя портрет, почему и отправился взглянуть на работу художника; но вскоре возвратился с каким-то торжествующим видом, держа что-то завернутое в бумагу.

«Уже?» заметил я, когда он входил в комнату.

«Уже» повторил он и тут же прибавил: «а знаете ли чьи это портреты? Ведь я здесь нашел наших знакомых!.. Угадайте кого?».

И точно, я был совсем неожиданно и с тем вместе приятно поражен сходством одной девицы — гречанки, у матери которой нашел я в бытность мою в Симферополе самое радушное гостеприимство и которая немало мне способствовала в трудной моей поездке в осажденный Севастополь, снабдив меня лошадью, фурой, сеном, даже водкой и семгой. А это, прошу верить, немало значило в то бедственное время.

Пообедав вдвоем и отдохнув немного, мы закурили сигары, пользуясь прекрасной погодой, отправились пешком на берег Дона. Мне хотелось разузнать что-нибудь подробнее о пароходе «Надежда», долженствовавшем доставить нас в Таганрог, и который, как слышно, уже несколько дней стоял в устье Дона. Восточный ветер, угоняющий воду от берегов Азовского моря, обмеляет также и гирла Дона. Такое мелководье затрудняет проход судов, заставляя их, иную пору, стоять с грузом по целым неделям, что чрезвычайно стеснительно для торговли. И недолгое промедление лишало не раз выгодной сделки, наносило удар кредиту.

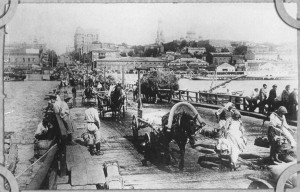

Как неудобен здешний мост, соединяющий город с противоположным берегом, в особенности для пешеходов, от собственной тяжести которых выступает вода из под досок. Пройтись по такому мосту, все равно что прогуляться по болоту. По обеим сторонами его держатся ладьи, нагруженные разного сорта виноградом, яблоками, арбузами, дынями, луком, красными перцем, помидорами и другими плодами и овощами. Здесь, на мосту, привелось мне видеть впервые довольно оригинальный способ рыбной ловли. Постараюсь описать его. К тонкому концу длинного шеста привязывают бечевками сеть, собранную с четырех ее концов и представляющую собой нечто в роде черпака. Шест перекидывают поперек перил, а противоположный конец его рыбак, стоя, просовывает промеж ног своих. Когда снаряд находится в таком положении, то сеть опущена в воду, и в нее заходит глупая рыба. Когда же рыбак медленно приседает, чтобы опуститься на скамью, позади его стоящую, то сеть постепенно выносится из воды, а с нею и захваченная рыба. Все это движение похоже на движение безмена. Долго я стоял возле одного рыболова, обладавшего всеми качествами своего ремесла: человека пожилого, несносно терпеливого и молчаливого, как сама рыба. Рыбак вставал и снова садился; сеть подымалась и снова опускалась, а все, кроме самой мелкой рыбы — которую он и не трудился вынимать — ничего путного не попадало.

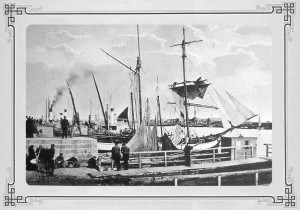

Соскучившись следить за такой продолжительной неудачей, мы отправились шататься по берегу, шумному и оживленному постоянной выгрузкой и нагрузкой товаров, причаливанием и отчаливанием каботажных судов (тромбак) и лодок.

С удивительной быстротой усиливается здешний купеческий флот; так что в течение двух лет, сказывали мне, было построено более судов, нежели сколько истребили их англо-французские крейсеры на всем Азовском море. Количество одних судов, принадлежащих Ростову, доходит с лишком до трех сот. Без сомнения приохотили к этому необычайно высокие цены, стоявшие с тех пор на фрахты.

Меж всех судов здешней пристани, любопытнее всего видеть маленький пароход —уже не припомню теперь хорошенько, во сколько лошадиных сил — названный «Солдат», потому что строителем его был солдат ростовской инвалидной команды, Оренбургской губернии уроженец, Козьма Первушин, по ремеслу слесарь. Задумав раз построить его, наш механик самоучка так пристрастился к этой мысли, что, продав свой дом, т.е. все свое состояние, за 300 руб. серебром, принялся за осуществление такой трудной для себя задачи и, с небольшим денежным пособием одного англичанина. Первушин благополучно буксирует ныне по Дону своим колесным баркас-пароходом мелкие суда с овощами, рыбой и другими припасами, и даже однажды, к удивлению всех, сделал рейс в Таганрог! Много могло бы выйти из такого человека, если бы, кроме бесплодного удивления людей, глядящих на него как на редкость, он нашел себе дельное покровительство!

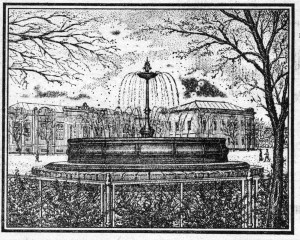

Вечером, до самого заката солнца, мы гуляли в городском саду. Здешнее общество, по причине невыносимых летних жаров, сделало привычку отправляться на гуляние в такое время, когда порядочное общество наших более северных городов покидает сады и бульвары, уступая место иной публике. Весной и летом, два раза в неделю, играет в саду полковая музыка, а в ротонде, внизу которой находится буфет и бильярд, бывают танцы.

Полюбопытствуйте прислушаться к чьим-нибудь разговорам, где бы-то ни было: в лавке ли, на улице ли, здесь ли на гулянии — вы только и слышите что толки о ценах, о фрахтах, о гирке, горновке и т.п., так что, поживши несколько времени в Ростове, мне кажется, поневоле станешь помышлять уже о тысячах и миллионах! И точно, легко сбываются здесь надежды на скорое приобретение капиталов! Мы видим, в какой прогрессии умножается в Ростове число иностранных домов, как увеличивается круг их деятельности. Не заставляет ли все это предполагать, что Ростов со временем будет наиболее заселен иностранцами, и тогда уже для наших капиталов будет нелегко идти против иностранного преобладания в торговле наших же произведений.

Из числа коммерческих занятий в здешнем краю всего более обращает на себя внимание в настоящее время акционерное общество для приготовления съедобных животных веществ на ферме компании, находящейся на берегу речки Темерник, на даче кол. сов. Лысенко. Достаточно, кажется, назвать имена: В. А. Кокорева, Н.Д. Алфераки и Француза Макс. Шолле, главных основателей товарищества, чтоб угадывать успех предприятия. По всем же местным соображениям и отзывам, компания эта стеснит продовольствие здешних и окрестных жителей, потому что цены на скот и живность необходимо должны будут возвыситься. По окончании всех построек, заведение, по словам акционеров, будет ежедневно обрабатывать до 60 голов скота, что составит в год 12 000 голов! Но есть здесь другое предприятие, хотя и в меньшем размере, которому однако же, более сочувствуют обитатели края — это паровая мельница гг. Ковалевского и прусского гражданского инженера Ротмана. Устройство паровой мельницы понизит цену на муку, которая, за неимением здесь достаточного числа мукомолен, продается значительно дороже зернового хлеба.

Ложась спать, мы поручили разбудить нас, если получится известие о прибытии парохода, так как в полдень ветер переменился и вода стала прибывать.

И точно поутру, в начале осьмого, номерной обрадовал нас докладом, что в ночь прибыл пароход и что через два часа он опять отправится с пассажирами в Таганрог. Весть эта тут же подняла нас на ноги, заставила торопливо одеться, напиться чаю и спешить на пристань.

Донское пароходство в 1857 году состояло лишь из двух частных да одного казенного парохода, более известным здесь под названием Хомутовского; пароход же «Надежда», единственный покамест, делающий постоянные рейсы в Таганрог и возвращающийся оттуда на другой день, был отдан казне за долг. Ныне управляет им флотский офицер, на основании Высочайшего приказа, разрешающего морякам определяться на частные пароходы и в тоже время состоять на половинном жаловании от казны.

Когда мы прибыли на берег, пароход уже разводил пары.

За первые места на пароходе платится два рубля, за второй один рубль серебром, не включая сюда закуски, обеда и чая: на это положена особая такса. Что же касается до различия помещений, то оно только и состоит в том, что пассажиры первого разряда держатся ближе к корме, а пассажиры второго разряда ближе к носу парохода. Общая каюта (кают-компания), назначенная для пассажиров первого разряда, равно как и соседняя с ней, капитанская, далеко не комфортабельны: они тесны и очень скудно меблированы. Но для семичасового переезда можно быть и не так взыскательну, особливо при тихой и теплой погоде.

Сойдя в каюту для того только, чтобы поставить наш чемодан в сторонке да сложить на него наши шинели, мы снова вышли на палубу, где все многочисленнее становилось пестрое общество попутчиков.

Раздался звонок в другой раз, расширился черный клуб дыма, и пароход наш тронулся. Но в это самое время, задыхаясь от усталости, прибежал к берегу какой-то военный довольно тучный господин. Увидев с ужасом, что пароход снялся, он живо выхватил двух человек из собравшейся толпы и, кинувшись с ними в первую попавшуюся лодку, велел грести в погоню за нами. Хотя капитан наш отдал приказание убавить пары, но лодка долго еще не поспевала за пароходом. Жаль, а вместе с тем и смешно было глядеть теперь на отчаяние офицера. Он махал фуражкой, суетился, приставлял кулак ко рту вместо рупора, хватался за весла, но, принимаясь грести, только мешал гребцам.

И с парохода, и с берега, все смотрели на него и смеялись. Когда же пароход, мало по малу совсем остановился, когда, наконец, настигнув его, лодка причалила, прибывший на ней пассажир, словно боясь выпустить пароход из рук своих, торопливо и судорожно ухватился за борт. Кто-то поймал его за ворот, другой подхватил за рукава, и таким образом помогли ему кой-как вскарабкаться на палубу.

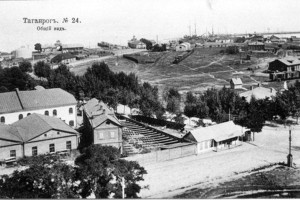

Раскинутый на скате горы, Ростов, долго не теряется из виду; он даже много выигрывает, быв окинут взором с парохода, а возвышающийся из среды его собор величаво царит над городом своим пятиглавым куполом <…>.

* * *

Далее наш путешественник также подробно и красочно описывает продолжение плавания до Таганрога. При этом он очень живописно рассказывает обо всех станицах, мимо которых проходит пароход, о природе донского края.

Большое впечатление на него произвел и сам Таганрог.

Честно говоря, мы с сотрудниками с удовольствием читали эти заметки. Язык, стиль изложения настолько ярки и красочны, что мы живо представляли наглядную картину происходящего. Особенно рассмешило нас описание рыбной ловли. Это же современное орудие браконьеров – «подымачка». Как видим, прошло более полутора столетий, а многое так и осталось прежним.

Кого заинтересовал мой рассказ, и кто хотел бы узнать мнение нашего князя-путешественника о Таганроге, приглашаем в Центр по работе с книжными памятниками: г. Новочеркасск, ул. Буденновская 141. т.24-34-90.

Электронный вариант этой статьи можно найти не только на сайте газеты, но и на сайте нашей библиотеки.

Ирина Касаркина,

заведующая Центром по работе с книжными памятниками.