Сказания о Новочеркасске: вехи, ознаменованные десятилетиями

Шестой выпуск совместного творческого проекта городского отделения Союза журналистов России, Музея истории донского казачества и Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина посвящен становлению образования на Дону. Процесс этот, по сравнению с другими губерниями Центральной России, проходил здесь позже. Отставание связано было, прежде всего, со спецификой исторического, экономического и этнографического формирования региона, обусловленного военизированным характером культуры и быта донского казачества.

Знания и грамотность у казаков ценились так же высоко, как и у других народов. Но в силу постоянного участия воинского сословия в борьбе с врагами Российского государства решение вопроса образования происходило только в сфере частной жизни, а не общевойсковых задач. Положение начало меняться во второй половине 18 века. А еще через столетие в Новочеркасске социокультурное пространство уже заполняли 20 учебных заведений различного уровня и направленности — образовательной, военной, технической, духовной, сельскохозяйственной, производственной.

О том, как формировалась система образования в Войске Донском, рассказывает сотрудник Центра краеведческой и муниципальной информации Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина В.М. Иваненко.

Корр.: — Валерия Михайловна, отсутствие сети учебных заведений связано с разными причинами. В числе их — необходимость содержать заведения за счет войсковой казны и родителей, нехватка учительских кадров, определенная территориальная и этнографическая замкнутость Войска и в связи с этим недоверие учителям со стороны в вопросе воспитания детей войскового сословия… И все же образовательный процесс начался. Можем ли мы назвать инициатора этого столь важного и необходимого почина?

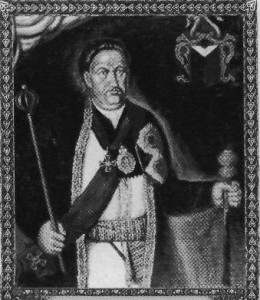

Иваненко В.М.: — В 1776 году атаманом Войска Донского стал полковник Алексей Иванович Иловайский, проявивший себя на военном поприще и при подавлении пугачевского восстания. Он взялся за устройство гражданских дел, которые находились в запущении. Одним из его важных шагов стала в 1787 году перепись грамотного населения в станицах. И она выявила удручающую картину, показала, что таких людей на Дону единицы. А все атамановы задумки требовали образованных и просвещенных людей, и вот он оказался перед такой трудностью. Поэтому Алексей Иванович и стал инициатором открытия в Черкасске в 1790 году малого народного училища. Он прослышал, что уже вся Россия охвачена сетью народных училищ, кроме Дона.

Поскольку своих учителей не было, из Санкт-Петербурга пригласили четырех педагогов. Программа была двухгодичной, но уже через три года училище приобретает статус главного и курс обучения увеличивается до 4-х лет. Перечень предметов просто поражает! В первых двух классах (малое училище) проходили: чтение, письмо, арифметику, катехизис, священную историю, русскую грамматику, чтение, чистописание. В двух старших классах преподавались: катехизис, священная история, арифметика, русская грамматика, история, география, геометрия, механика, физика, естественная история, гражданская архитектура. Для одаренных детей был открыт еще и 5-й класс — рисовальный. По желанию также изучали французский и немецкий языки. Если среди учеников находились те, кого родители были намерены отправить учиться в университет, то таким преподавалась и латынь. Директором нового учреждения назначается Алексей Григорьевич Попов. Первое государственное учебное заведение на Дону, обучение в котором было бесплатным, разместилось в одном из лучших зданий Черкасска, выделенном атаманом.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Корр.: — Если судить по названным предметам, обучающая программа была достаточно сложной. Справлялись ли с ней и преподающие, и гимназисты?

Иваненко В.М.: — Нужно признать, что планы не всегда выполнялись полностью. На это влиял возраст детей. Некоторые предметы и программы просто им были недоступны, так как превышали их возможности. И проблема кадров оставалась острой. Такие критические моменты, видимо, надо оценивать не как непредусмотрительность или ошибки, а как желание скорейшего сформирования в обществе прослойки образованных людей, достойных продолжателей традиций своих предков. Результаты были впечатляющими! Есть конкретные данные, что только с 1790 по 1795 годы обучение прошли 289 учеников. Из них вышли писари и землемеры, а из главного отделения — первые учителя начальных классов. В стране к началу 19 века было всего 49 главных народных училищ и одно из них на донской земле.

Все это воодушевляло войскового атамана к более высоким рубежам. И вскоре такая возможность представилась. В ноябре 1804 года был издан высочайше утвержденный общий устав учебных заведений, в том числе и гимназий.

Корр.: — Но это уже было время другого атамана…

Иваненко В.М.: — Прежде чем о нем говорить, остановлюсь вот на чем. В соответствии с утвержденным уставом гимназии должны были открыться в каждом губернском или областном городе, так как казачьи территории назывались областями. Для управления учебными заведениями Россия была разделена на семь учебных округов. И во главе каждого стоял университет. Раз не было своего, Земля Войска Донского входила в Харьковский округ. Новое учреждение и готовило к поступлению в университет или к учительской деятельности. Ежели будущий гимназист не желал ни первого, ни второго, он все равно мог прийти учиться, чтобы стать благовоспитанным человеком.

Наступил новый год, надо открывать гимназию, а у людей начались колебания… Но был один человек, который никому не дал засомневаться, поднял всех на ноги. Матвей Иванович Платов, ставший новым атаманом в 1801 году. Надо ему отдать должное, он не действовал методом приказа, а пытался убедить в важности дела. Посещал занятия в главном училище, присматривался к деткам, беседовал с ними, устраивал публичные экзамены, чтобы родители увидели, какие у них умные чада. И Платов добился своего — многие члены войскового правления дали ему согласие на создание гимназии. Прибывший из Харьковского университета профессор Тимковский провел подготовительную работу, и главное народное училище было преобразовано в гимназию. Она стала одной из первых в России. На протяжении последующих десяти лет во многих губерниях еще не были открыты гимназии, а в Войске Донском уже была!

«ПОЧЁТНЫЙ СЕЯТЕЛЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Корр.: — Решение об открытии только положило начало делу. А далее? Как осуществлялось все в жизни?

Иваненко В.М.: — Директором заведения оставался Алексей Григорьевич Попов. И сама гимназия находилась в старом городе, так как в новой столице еще не начинали застройки. Но день ее открытия стал сродни празднику закладки Новочеркасска. С торжественным богослужением, с шествием атамана, генералитета, высших офицеров, преподавателей и учащихся, с торжественными речами и вечерним фейерверком. И балом, данным атаманом.

Как раз в это время шли наполеоновские войны, и Платов покинул Дон, уехав на театр военных действий. А войсковой канцелярии была поставлена задача: строить здание гимназии в Новочеркасске! Харьковский округ контролировал учебный процесс, направлял учителей. Содержалась гимназия на войсковые средства, обучение в ней было бесплатным. И принимались дети всех сословий или, как тогда говорили, всякого звания.

Корр.: — Личность директора сначала главного народного училища, а теперь и гимназии, Алексея Григорьевича Попова. Что это был за человек? Почему именно ему войсковые атаманы доверили руководство первыми образовательными заведениями?

Иваненко В.М. — Предки Алексея Григорьевича происходили из рода московских бояр Стрешневых. Прадед руководил подразделением стрельцов, а после подавления стрелецкого восстания бежал на Дон, спасая свою жизнь. Тут он осел, пришелся ко двору, женился на дочери войскового старшины. От них и пошел донской род Поповых. До малого училища на Дону никаких учебных заведений не было! Азы грамоты постигали или в других городах, или на дому, или в монастырях у монахов. Попов получил домашнее образование. Тринадцатилетним, в числе первых трех донских делегатов, был отправлен за пределы Войска Донского для получения высшего образования в московский университет, где учился семь лет. Вернулся на Дон, его сразу зачислили в войсковую канцелярию и направили на должность землемера как специалиста, очень хорошо знающего математику. Будучи человеком не только грамотным, но и честным и ответственным, Алексей Григорьевич приобрел очень большой авторитет. В спорах станиц его слово было веским и, что самое главное, справедливым. Все эти качества сослужили ему хорошую службу. Поэтому Попов и был назначен на должность директора сначала главного училища, а затем и гимназии.

Он был личностью одаренной, писал стихи, занимался изучением донской истории, став первым из донцов автором «Истории о Донском войске». Издал ее в Харькове в 1814-16гг. и посвятил атаману Платову. С этой книгой можно познакомиться, она имеется в фондах Центральной библиотеки имени Пушкина. Алексей Григорьевич, образованный и творческий человек, был примером для многих выпускников гимназии. Его называли «почтенным сеятелем просвещения на Дону» и после смерти Попова в 1824 году не могли найти ему достойную замену несколько лет.

Попов очень переживал по поводу затянувшегося строительства здания, чему постоянно мешали какие-то преграды: то отсутствие денег в войсковой казне, то участие казаков в военных действиях. Уже подходило к концу первое десятилетие 19 века, а заведение по-прежнему находилось в Старочеркасске.

«РАССАДНИК ОБРАЗОВАННОСТИ»

Корр.: — Когда же гимназия перебралась-таки в новую столицу?

Иваненко В.М.: — Только в 1809 году. Одновременно с гимназией создавались окружное и приходское училища. Все эти учебные заведения были единой цепи звенья. Окончил приходское училище — пошел в окружное, оно хоть и начальное, но повышенного типа. А уже оттуда — дорога в гимназию. Поэтому вместе с гимназией в столицу перевели и оба эти училища. Войсковое правление их разместило временно в двух деревянных флигелях. Поскольку ранее центральной площадью в новой столице планировалась площадь Институтская, ныне Павлова, здания находились на пересечении улиц Кавказской и Ермака. Там и началась учеба.

Вернувшись на Дон после окончания Отечественной войны 1812 года, Матвей Иванович взялся за решение гражданских проблем. Один из первых вопросов, поставленных перед Войсковой канцелярией, касался здания гимназии. Предложение было отклонено в очередной раз, только теперь из-за отсутствия средств. Заведение так и располагалось в двух флигелях до 1825 года. Пока не случился пожар, во время которого сгорело все. Даже глобуса не осталось.

Чтобы процесс не прерывался, для гимназии сняли частные подворья. Одно из них — дом Шумкова (ныне — фитнес-клуб в здании бывшего станкозавода), позднее — дом Фоминой на Александровской улице. Занимались даже в помещении юнкерских классов на углу Комитетской.

Корр.: — Ситуация, скажем прямо, безрадостная…

Иваненко В.М.: — Положение гимназии было, действительно, неопределенное и неустойчивое. Об этом сообщал инспектор Харьковского университета в своей докладной записке. И. Артинский, бывший священником церкви при гимназии, писал ее историю, назвав «рассадником образования на Дону». Он подчеркивал, что за 30 лет со дня основания в ней ежегодно обучалось от 70 до 90 человек. А вот ежегодный выпуск составлял 8 человек, когда и того меньше — 4 или 5.

Однако качество подготовки и требования были высокими, воспитанники сразу поступали в Харьковский университет. Лучшим выпускником неустойчивого 1812 года был Василий Сухоруков — гордость донской истории. У самих организаторов жила надежда на улучшение дел. В 1815 и 1816 годах в Новочеркасск возвращаются бывшие ученики гимназии, завершившие учебу в Харьковском университете. Среди них были Матвей Кучеров, Василий Сухоруков, Бударщиков, Кушнарев, другие донцы. Их сразу зачисляют в штат Войсковой канцелярии. Первое, чем они стали заниматься, — статистическим описанием округов. Это и положило начало масштабной работе Сухорукова, ценность которой не меняется до сих пор, потому что важнейшим материалом пользуются историки и исследователи почти два века.

Было в работе выпускников, бесспорно, много рутины. Но они сразу образовали творческое содружество, их соединяла не только общая работа. Молодежь внесла свежую струю в общественную жизнь города и уже в 20-е годы поднимала вопрос о необходимости создания библиотеки! Эта группа и заложит основу создания донской интеллигенции.

Корр.: — Кто мог стать гимназистом?

Иваненко В.М.: — Самый первый устав определял, что в гимназию могли поступить дети из семей разных сословий, даже не войскового. Единственным условием была сдача приемных экзаменов: русского, арифметики и Закона Божьего. Если учесть, что долгое время это была единственная гимназия в Войске, то можно представить, каким был конкурс и каков был отбор… Несмотря на бесплатность образования, учеба обходилась родителям в круглую копейку. Стать гимназистом мог тот, кто уже занимался дома с преподавателем, как бы сказали сейчас, с репетитором. Не все дети жили в семьях, ведь приезжали из станиц, их родителям приходилось снимать жилье. И менять квартиру без ведома руководства учреждения запрещалось, а оно владело информацией обо всех людях, у которых квартировали учащиеся.

ПОД КОНТРОЛЕМ МИНИСТЕРСТВА

Корр.: — Не имея собственного угла, не получая должной поддержки ни от войскового правления, ни от министерства просвещения, гимназия не только выживала, но и выпускала достойных питомцев…

Иваненко В.М.: — 1825 год меняет ситуацию. После восстания декабристов к власти пришел Николай I, и он выдвигает новую доктрину образования: строить обучение и воспитание юношества на твердых национальных и религиозных нравственных основах. И с этого времени гимназии, забытые и заброшенные, находятся под непосредственным контролем министерства просвещения Российской империи и Войскового правительства.

В 1832 году принимается новый устав гимназий и училищ, который является более высоким этапом в их развитии. Но самым важным было повышение роли директора в образовательном процессе. Вводились должности инспектора, наблюдавшего за преподаванием и нравственным поведением гимназистов и педагогов, звание «Почетный попечитель» для привлечения к делам заведения общественности. Предусмотрели награды гимназистам — золотые и серебряные медали. Сократили количество изучаемых предметов, но ввели изучение Закона Божьего, священной и церковной истории.

До 1858 года обучение было бесплатным. Но финансовая нагрузка стала очень большой, и родители начали вносить плату, сначала пять рублей, со временем цена выросла до 40.

Корр.: — Мы говорим, что программа обучения давала высокий уровень образованности, какие предметы в нее входили? Отличалось ли обучение в донской гимназии от обучения в гимназиях других российских губерний?

Иваненко В.М.: — Программа обучения в столичной гимназии была весьма обширной. Тут преподавались философия, история, математика, физика, география, естествознание, языки — латынь, немецкий и французский, статистика, эстетика, психология, риторика, правоучение, народное право, политэкономия, изящные науки, донская гражданская архитектура и военные науки.

Отличий же в организации образовательного процесса на Дону было несколько. Так, курс военных наук, выражаясь современным языком, являлся сугубо донским региональным компонентом. Казаки были особым военным сословием, поэтому возникла необходимость сохранения боевых традиций для профессиональной подготовки молодежи. Юноши изучали уставы, военную историю, полевую фортификацию, тактику, артиллерию, учились владению пикой и саблей, верховой езде, стрельбе, гимнастике, плаванию через реку и «другим видам, свойственным казачьей службе». Также их обучали пению исторических, маршевых и обрядовых песен. Нехватку профессиональных специальных военных учебных заведений удалось решить только с открытием в 1869 году казачьего юнкерского училища и в 1883 году — Донского императора Александра III кадетского корпуса.

К 60-м годам на Дону уже было около 40 образовательных учреждений — окружных, приходских, духовных училищ, а квалифицированных педагогических кадров для успешного обеспечения учебного процесса не хватало. Войсковое правление решает эту задачу, открыв при Новочеркасской войсковой гимназии специальное педагогическое отделение для подготовки учителей станичных училищ.

Отличающим фактором войсковой гимназии стало и умение приближаться к нуждам общества. Постоянное пребывание казаков в результате Кавказских войн в этом регионе побудили Войсковое правление открыть в 1854 году отделение восточных языков, где изучались арабский, татарский, аварский и абхазский языки. Таким образом была решена проблема нехватки переводчиков.

НОВАТОР И ОТКРЫВАТЕЛЬ

Корр.: — Давайте вернемся к вопросу строительства здания для гимназии. Как он решался?

Иваненко В.М. — Гимназия получила свой собственный угол только в 1875 году. Это произошло в бытность директора Соломона Степановича Робуша. Именно его усилиями здание было, наконец, построено по проекту архитектора Кампиони. Робуш был личностью яркой, неординарной, сродни первому директору гимназии Алексею Григорьевичу Попову. Происходил из дворян Харьковской губернии, выпускник Харьковского университета. В гимназии стал работать с 1850 учителем словесности и русского языка. Успехи на педагогическом поприще показывал внушительные. Поэтому и был по инициативе атамана Михаила Григорьевича Хомутова в 1860 году назначен директором гимназии и директором народных училищ Войска Донского. Строгие порядки, введенные им, обеспечили продуктивный учебный процесс. От педагогов требовал не только добросовестного выполнения обязанностей, но и творческого отношения к организации учебы детей. Соломон Степанович впервые в практике ввел педагогические беседы, ставшие своеобразным обменом опытом. Его усилиями была открыта Александровская образцовая квартира для гимназистов из отдаленных мест.

Преданность этого человека своему делу не знала границ. Став первым директором народных училищ в Войске Донском, он немало потрудился на ниве просвещения. Курсируя по области, видел, что главным затруднением при открытии школ было не только несогласие местных обществ, но и полное отсутствие учителей. Именно поэтому с легкой руки Робуша было открыто в Новочеркасске при гимназии отделение для подготовки народных учителей, а в 1877 году и Учительская семинария.

Этого человека не останавливала ни огромная территория Войска Донского, ни беспорядочность путей сообщения. Он постоянно разъезжал по станицам и хуторам, склоняя их общества к скорейшему открытию у себя мужских и женских училищ. Его энергичной, настойчивой деятельностью в короткое время появились мужские и женские гимназии, прогимназии и реальные училища в городе Новочеркасске, в станицах Усть-Медведецкой, Урюпинской, Нижнечирской и Каменской.

После 20 лет службы директором Робуш уходит с этого поста, оставаясь только директором народных училищ. Соломон Степанович отдал педагогической деятельности 42 года, был действительным статским советником или генерал-майором, награжден орденом Святого Станислава 1 степени. Таких почестей из директоров никто ни до него, ни после него не удостаивался. Как все новаторы, он имел недоброжелателей. Но при нем гимназия была доведена до образцового состояния по количеству учеников и по качеству знаний. Министр народного просвещения Дмитрий Толстой писал: «Новочеркасская гимназия — есть одна из лучших гимназий Харьковского учебного округа как по своему направлению, так и по успехам учеников». Неслучайно поэтому благодарные воспитанники по смерти своего учителя в 1892 году поставили ему мраморный памятник, который сохранился до сих пор на старом городском кладбище.

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

Корр.: — Вторая половина 19 века характеризуется уже не только повсеместным развитием системы народного образования, но и ее совершенствованием.

Иваненко В.М.: — Свою роль в становлении этого процесса играют не только люди, но принимаемые министерством народного просвещения документы. Это – правила, и они определяют деятельность учреждения. Каждый последующий норматив вносил свои корректировки. Начало серьёзной реорганизации относится к 1864 году, когда был принят новый Устав гимназий и прогимназий. По нему гимназии разделялись на классические и реальные. В классических оставили больше гуманитарных предметов и латынь. А вот реальные стали новым типом училищ. Тут больше внимания посвящали точным наукам и новым языкам. Программы предусматривали разную подготовку учащихся для дальнейшего обучения. Если выпускники классических гимназий поступали в университеты, то реального училища — в технические вузы страны. Так, в Новочеркасске в 1877 году появилось реальное училище. Несколько лет оно находилось в съемных помещениях на разных улицах города, а в собственное здание въехало только в начале 20 века — в 1908 году.

Были и другие важные новшества — ввели должность классных наставников, с повышением статуса учителя увеличилось и его материальное содержание. Устав также обратил особое внимание на поведение гимназистов не только в учебном заведении, но и вне его — в общественных местах.

Корр.: — Можно сказать, что был введен своеобразный этический кодекс поведения ученика?

Иваненко В.М.: — Можно так считать, а можно иначе, требования ведь ужесточились. Теперь за поведением гимназистов наблюдали классный наставник и инспектор. Время нахождения на улице определили до 9 часов вечера. В марте 1881 года был убит император Александр II. В следующем году министром народного просвещения стал Иван Делянов, который начинает борьбу со всеми прогрессивными идеями и направлениями. В Новочеркасске это проявилось массовыми исключениями гимназистов из учебного заведения, увольнениями педагогов! Вся обстановка в стране вовлекала людей в протестные настроения и движения. И как результат — появление запретов. Они касались пребывания в театрах, в увеселительных учреждениях и на общественных мероприятиях. Был даже установлен запрет на посещение библиотеки, что привело к большому оттоку читателей в то время.

Корр.: — Как писал один из современников, человек, пришедший за книгой, наберется вольнодумия…

Иваненко В.М.: — Конечно же, процессы культурного развития при всей их благотворности и объективности имели и обратную сторону. Формировавшаяся казачья интеллигенция перенимала в качестве «прогрессивных» либеральные и революционные идеи. Преподаватель гимназии или училища оказывался более знающим, более эрудированным, чем отец и дед. И расшатывался авторитет старших. Преподаватели тоже в большинстве своем ориентировались на «прогрессивные» теории. Правда, патриотическое и православное начало в казачестве было покрепче, чем в других слоях населения, но уже тоже начало давать сбои.

Начальник донского отделения жандармского управления полковник Страхов писал в политическом обзоре жандармского управления за 1888 год о революционном настроении учащейся молодежи в области: «Даже в Новочеркасске, где можно было ожидать более строго надзора, совершенно беспрепятственно устраивались сходки, революционные денежные сборы, учащаяся молодежь заведомо укрывала политических преступников и сама содействовала в разных злоумышлениях. В 1886 году в Новочеркасске не было ни одного среднего учебного заведения, где не гнездилась бы революционная зараза». И вот он пишет, какие меры положили конец всему этому: «Закрыты Нижнечирская и Усть-Медведицкая гимназии. В остальные, в том числе Новочеркасскую, прекращен прием учеников, не соответствующих по своему положению и воспитанию целям среднего образования». То есть, кухаркиным детям. Взамен закрытых окружных гимназий в столице открывают техническое училище и ремесленную школу, чтобы молодежь из станиц поступала в технические заведения, где больше уделено больше внимания трудовому воспитанию и подготовке к практической деятельности. Этот вопрос стоял на контроле атамана Святополка-Мирского.

Корр.: — Влияла ли общественность на учебный процесс? Вы сказали, что было введено звание «Почетный попечитель».

Иваненко В.М.: — Организаторы народного образования на Дону не могли учесть финансовые возможности всех слоев населения в стремлении стать грамотным. Далеко не все родители могли позволить себе дать полноценное образование детям, для некоторых это вообще оказывалось несбыточной мечтой. Чтобы помочь семьям, имеющим талантливых детей, в 1867 году при Новочеркасской гимназии удалось открыть «общую квартиру» для бедных учеников или учеников, приехавших из далеких мест, на 12 благотворительных стипендий. Такие акции осуществляли как станичные общества, так и отдельные личности. Например, учебу и пребывание 7 гимназистов в течение шести лет оплачивал Почетный попечитель генерал-майор Платон Гавриилович Луковкин, сын героя Отечественной войны 1812 года Гавриила Амвросимовича. Пансион находился во флигеле двора гимназии, когда она располагалась в доме Фоминой на улице Александровской.

Появлялись различные фонды для поддержки способных детей из малоимущих семей. Только при Новочеркасской гимназии существовало 16 благотворительных фондов. Они обеспечивали, в частности, финансовую поддержку учеников. Например, с 1897 года выплачивалась благотворительная стипендия инженера Д.И. Жученкова. В его завещательной записке так и отмечалось: «Стипендией пользуется один из беднейших учеников без различия вероисповедания и происхождения, за исключением лиц дворянского сословия, для продолжения образования в Новочеркасском реальном училище». Были завещательные записки и иного характера.

Корр.: — Выходит, что до середины века движений в развитии образования на Дону практически не было, зато во второй половине началось стремительное наверстывание упущенного, в том числе и в женском образовании…

Иваненко В.М. — Да, это исторический факт. Как и тот, что Новочеркасская гимназия на протяжении пяти десятилетий заполняла самостоятельно образовательную нишу. По свидетельству современников, она неплохо справлялась с поставленными перед ней задачами. Стала интеллектуальной базой для формирования мощного пласта донской интеллигенции, которая, в свою очередь, оказала огромное влияние на духовную жизнь Области Войска Донского. Особенный этап в развитии образования, конечно же, связан с открытием женских учебных заведений. Но это отдельный разговор.

Беседовала Женета Гридасова.