Если отец герой…

«Тяжелое было время, вспоминать не хочется…», — говорит мой дедушка Иван Федорович и будто бы замирает, теряется в полузабытом прошлом, пусть даже на долю мгновения.… В его глазах непередаваемая боль и печаль. Дедушка не многословен и упорно не хочет рассказывать, какое это было время — время войны… Приходится подбирать слова, чтобы хоть как-то его разговорить, прикоснуться к истине… Дедушку одолевает отчаяние и смирение, немая обида к фашистам; этого нельзя не заметить, нельзя не прочувствовать, находясь с ним рядом. Возможно, это обида за «украденное» детство…

Бойко Иван Федорович, участник Великой Отечественной Войны и ветеран труда, 85 лет, истинный казак станицы Кривянской, о войне 1941-1945 года вспоминает и рассказывает так…

«О войне знал весь мир, люди плакали, провожали родных, прощались навсегда. Не дай Бог. Я пошел работать в тринадцать лет на железную дорогу. Никто не заставлял, пошел по собственному желанию в 1943 году, потому что все люди работали, нужно было как-то жить. Сначала был учеником, потом фрезеровщиком и токарем, слесарем и всяким разнорабочим, кем приходилось – что говорить, была война.

Мы ремонтировали паровозы и тем самым зарабатывали себе на пайку хлеба. Всем было положено по-разному, мне причиталось 600 грамм в день. В то время пайка хлеба стоила 30 копеек. Мой отец работал там же грузчиком, а на войну призван не был, потому что был инвалидом, не имел пальцев на руке. Пальцы отдавило ему на производстве.

Тяжелое было время, вспоминать не хочется. Голод везде был. Отец тогда тянул всю семью, детей было 8 человек, которых нужно было прокормить. Помню, сосед заболел и умер, а сын соседа выздоровел, выжил… Всё от голода.

Мать моя нигде не работала, детей воспитывала.

Немцы в станице тоже были, поросят отбирали и резали. В саду штаб немцев стоял, страшно было. Жили, словно шла борьба за существование. Летом детьми копали картошку; что могли заработать, то складывали в общую копилку, так и жили. Еще собирали оставшиеся колоски в поле, выковыривали из земли и несли домой. Мать их обмолотит, смелет на крупу, приготовит кашу. Ели и просто зерна. Все, что в поле находили, то перерабатывали в пищу. Ходили нелегально уголь продавали, много секретов… Они тебе не нужны…

Не вспоминаю я войну. Почему, почему… Не дай бог вспоминать! О тех, кто не хотел воевать?! Кто не хотел идти на фронт, дезертировал, тех расстреливали. А когда война закончилась, все радовались…».

Савочкина Евдокия Пантелеймовна, коренная казачка станицы Кривянской, помнит войну, несмотря на то, что в 1945 году ей было всего лишь три года. В ее словах сожаление и непонимание того, как все же это было, как выжила ее семья в те жестокие годы, когда смерть была так близко… Сейчас в это трудно поверить. Евдокия рассказывает о судьбе своей матери Анны Рафаиловны, о себе, своей сестре и брате в годы войны.

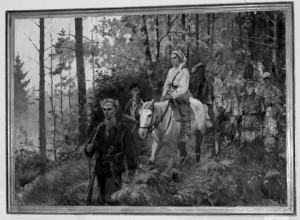

По рассказам матери и старшей сестры, ее отец Пантелеймон был рыбаком и охотником, отцом и мужем, который так же, как все мужчины, был призван на войну. Ушел на фронт в 1942-м.

Тогда ее мать, Анна Рафаиловна, была беременна ею и оставалась со старшими, еще маленькими детьми, на руках. Отец убедительно просил Анну оставить ребенка, говорил: радость тебе будет, и она оставила, несмотря на все невзгоды жизни и голод.

К счастью, Евдокия выжила. На вопрос, почему она все же не избавилась от ребенка в столь тяжелое время, Анна отвечала, что аборты делать было не принято и мыслей таких даже не было. В то время большие семьи были обыденностью, у Анны с Пантелеймоном родилось девять детей, но выжили только трое. Умирали дети от голода и нищеты, погибали на глазах от разных детских болезней. От врачей помощи не было и лекарств необходимых не было. Совсем другое время было. Сообщать о смерти никуда не требовалось, укладывали мертвого в обыкновенный ящик и закапывали. Известно, что трое детей так и были похоронены в собственном дворе под одним из деревьев.

Приходилось брать детей с собой на работу в поле, так как смотреть за ними было некому, кроме матери. Не работать женщине было невозможно, нужно было на что-то жить. Одного из малышей погубила гадюка, задушила прямо в кроватке в поле. Несчастная Анна обнаружила ее поверх младенца, хотя кроватка была прикреплена к самому седлу лошади… Дети в то время рождались на самовыживание, выживали сильнейшие.

С началом войны пришлось попрощаться с мужем и продолжить тяжелую жизнь, воспитывая детей в одиночестве. В письмах к мужу она посылала обведенную карандашом ладошку маленькой дочери, фотографий тогда у них не было. Дочку Пантелеймон так никогда и не увидел.

Анна, как и многие другие станичницы в то время, возила прицепным вагоном на паровозе вещи «на менку» в Украину, меняла на зерно и крупы, порой могла привезти две банки кукурузы… Подобные поездки были нелегальные и опасные, легко можно было оступиться и погибнуть, но Бог миловал. Лишь однажды Анна упала между вагонами «товарника», и никто и не думал ее уже встретить живой, но по счастливой случайности она уцелела, приехала в следующем вагоне… Видимо, судьба была предначертана иная.

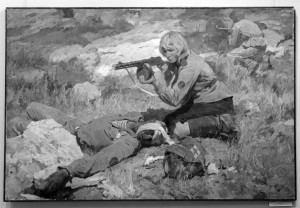

Старша я сестра Дуси Валя при жизни вспоминала, что совсем маленькой девочкой — 10 лет — собирала с детьми колоски в поле, чтобы хоть что-то покушать и помочь матери прокормить семью, своих брата и сестру. Страшным воспоминанием было, как однажды немец захотел отобрать у нее сахарок в узелке, а она осмелилась убежать и спрятаться от него то ли в перце, то ли в кукурузе… Бежала да выронила свой узелок, а нагнулась, чтобы поднять его с земли, так немец в этот момент начал стрелять. Испугалась выстрелов, близкой смерти и прижалась посильнее к земле, долго лежала, не шевелясь, а позже выстрелы прекратились, и немец совсем ушел. Она присмотрелась и побежала дальше. Так и спаслась, так и осталась жива.

Сама Евдокия помнит, как всей семьей они прятались в подвале от страшного грохота, стрельбы и ужаса, как страшны были выстрелы зенитки, бьющей по самолетам…

Немцев в станице Кривянской было много, они сами себе выбирали пристанище, где им лучше остановится, и в доме Анны их разместилось около 10 человек. Так они и стали в нем хозяйничать. Грабили ли они или обижали русских?! «Курей» хватали у односельчан, яйца забирали. Порой отбирали еду, а когда — не трогали. У самих немцев на столе всегда было что поесть, сало и буженина, разные яства как обыденность, это запомнила даже трехлетняя Дуся. Еду немцам скидывали свои с самолетов. А в России был голод. Детям немцы могли бросить сахара и тут же прогоняли.

Один раз брат Дуси и Валентины Павел украл у немцев со стола сало, и чтобы те его не убили, мать спрятала его в бочке под соленья и забила гвоздями. Немцы его везде искали, и в подвале не смогли найти, а он тихонько сидел в бочке. Им сказано было, что он гуляет на улице, что это не он украл сало. Тогда немцы подумали на кота и убили несчастное животное. А сына мать спасла.

Голод был такой сильный, что дети ходили побираться, просить по станице кто что даст. Павел однажды у соседей борщ украл. Пошел к ним тайком и вылил к себе в сумку, а ума не было, что из сумки капать будет, и до самого дома борщ лился, сразу соседке стало ясно, кто это сделал. Пришла она к Анне Рафаиловне в дом и упрекает в воровстве, говорит: «Твой Пашка у нас борщ украл», а та не признается до последнего…

Всякое было. Страшно было. Детьми собирали мерзлую картошку и приносили матери, она ее мыла и готовила котлеты. Помнится, покупала что-то из рыбных консервов, перекручивала их в котлеты, и получалось сытная еда. Тогда подобные консервы около 20 копеек стоили. Лишь пить после них хотелось сильно…

Топить в зиму дом тоже не чем было, рвали «колючки» — траву такую и сушили в зале на полу, потом ей протапливали дом.

Немцы разные были, вот маленькую Дусю один из них даже нянчил, ведь родилась она в самом начале войны, в 1942 году. Припоминала мать и сестра, что даст немец маленькой большую столовую ложку, а она бьет ею по томату, и обоим весело, вместе смеются и немец, и маленькая Дуся.

Старшая дочь Анны, Валентина, была для Дуси матерью и сестрой. Когда родилась сестричка, Валентине пришлось уйти из школы, чтобы присматривать за сестрой, только и успела окончить два класса школы. По хозяйству тоже надо было помогать, ведь мать все время работала.

Евдокия вспоминает: сосед один дезертировал, где его его семья только не прятала — и в сене, и в подвале, да так, чтобы никто не видел… Выжил он тогда, но позже от болезней и нищеты, голода все же погиб. В подвале тогда подхватил болезней.

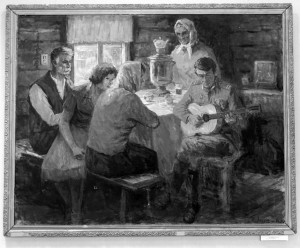

Какое счастье и веселье было, когда война закончилась, всюду передавали о победе в рупор, на балалайках и гармошках играли, до утра танцевали…

Многие возвращались с войны домой спустя года. Пантелеймон так и не вернулся, а позже Анне пришла похоронка… Часто она просила ее перечитывать, наверное, для нее это было нечто ценное, памятное и сокровенное… Возвращались люди с фронта калеками без рук и ног, однако снова устраивались на работу, кто в поле трактористом, кто пастухом или скотником. Жизнь продолжалась.

Вернувшиеся односельчане, воевавшие с Пантелеймоном вместе, говорили, что он побоялся побега, не поверил в себя, что сможет осилить переплыть речку… Не знаю, что это была за история. Многие вернулись, но он нет. Кто знает, что стало с ним на самом деле.

После войны тяжелое время было, голод продолжался. Детям в школу ходить было не в чем, даже сапог не было. Мать из чего смогла одежду сшила, а сапог не смогла сшить. Маленькая Дуся все время жаловалась, что ноги промокают, до слез доходили перебранки. Так холодно ей было. В итоге окончила всего пять классов школы.

После войны, вспоминает бабушка Евдокия, матери довелось устроиться на работу на птичник, и тогда жизнь стала лучше. В доме завелись яйца и какие-то продукты, в общем, жизнь продолжалась…

Вера Крутовская.