Новочеркасск театральный: начало пути

НА СОДЕРЖАНИИ ВОЙСКА ДОНСКОГО

Дорогие наши читатели, на страницах газеты я стараюсь размещать интересные публикации, посвященные истории нашего любимого Новочеркасска, имеющиеся в фонде Центра по работе с книжными памятниками Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина.

Сегодня я предлагаю вашему внимаю материал, который я назвала «Новочеркасск театральный».

Позвольте вначале мне немного процитировать информацию, размещенную на сайте нашего театра. «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской (Казачий драматический театр) основан в 1825 году. Наряду с императорскими театрами — единственный в России театр, имевший государственный статус. Состоял на содержании Всевеликого Войска Донского.

Новочеркасская публика с первых дней существования театра знакомится с творчеством ведущих провинциальных актеров России. Среди зрителей театра А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И. Пущин и другие. Сцена Новочеркасского театра определила путь многих видных актеров и режиссеров. Здесь играли М. Щепкин, Н. Рыбаков, Г. Федотова, М. Савина, П. Стрепетова, А. Ленский, Н. Рощин-Инсаров, В. Андреев-Бурлак, И. Киселевский, М. Иванов-Козельский.

В 1891-1894 гг. театр возглавлял видный режиссер и антрепренер Н. Синельников. В 1893 году на нашей сцене дебютировала великая русская актриса В.Ф. Комиссаржевская.

Моя коллега Валентина Ивановна Лебедева обнаружила уникальнейший материал, относящийся к тем далеким временам и позволяющий окунуться в театральную жизнь того времени и узнать отношение публики и критики ко многим перечисленным выше артистам.

Уверена, что данная публикация станет откровением не только для горожан, но и для самих служителей Аполлона, Мельпомены, Талии и других покровителей высокого искусства в нашем городе.

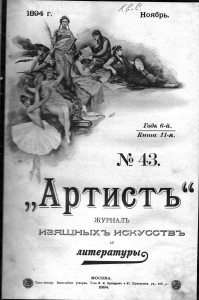

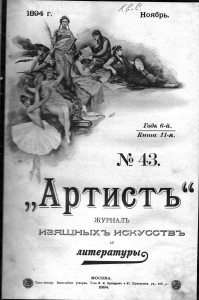

Начну по порядку. В нашем Центре имеются выпуски журналов «Артист» конца ХIХ века.

«Артист» — русский иллюстрированный театральный, музыкальный и художественный журнал, одно из ведущих изданий театральной периодики последней трети XIX века в Российской империи. Печатался в московской типо-литографии Высочайше утвержденного Товарищества «И.Н. Кушнерёв и Ко».

Основателем, издателем и редактором журнала был Ф.А. Куманин (1855—1896), известный в Москве театральный критик, издатель, драматург и переводчик. Вместе с Ф.А. Куманиным у истоков журнала стоял С.А. Юрьев – старейший журналист, легендарный основатель «Русской мысли».

«Артист» издавался в Москве в 1889—1895 гг. в течение театральных сезонов (с сентября по апрель) книжками большого формата по 7 номеров в год). В 1891 году у журнала появилось два приложения — «Дневник артиста» (1891—1895) и «Театральная библиотека» (1891—1895), выходившие в летние месяцы. С закрытием «Артиста» в 1895 году «Театральная библиотека» поменяла своё название на «Театрал» (в 1896-1898 гг. – вновь «Театральная библиотека»).

Несколько выпусков «Дневника артиста» сохранились в наших фондах. Кроме того в отделе находится немного газет «Театр и искусство» и «Театральная жизнь». Оказывается, у этих изданий были собственные корреспонденты в Новочеркасске, которые и освещали театральную жизнь в городе.

Сегодня я хочу познакомить вас, дорогие читатели, с публикациями в журнале «Артист» 90-х годов позапрошлого века. Как всегда, язык и стиль оригинала документа стараюсь сохранить. Если и будут опечатки, прошу прощения, так как текст печатался без абзацев, а знаки препинания я бы поставила по-другому, но ХIХ век это решал по-своему.

ТЕАТР — ДОХОДНОЕ МЕСТО!

Первый материал мы обнаружили в Приложении, которое называлось «Дневники артиста» 1892 год №1. Первая цитата – отсюда. А далее – из журнала «Артист». Все материалы начинаются так: «Новочеркасск. (От нашего корреспондента)».

Новочеркасское Товарищество артистов под управлением г. Синельникова закончило театральный сезон 1891—92 года в финансовом отношении блистательно. Труппа за 99 спектаклей выручила около 39 т. рублей, что, при войсковой субсидии в 4 т. рублей, дало валового сбора более 43 т. рублей. Эта сумма, покрыв все расходы Товарищества, дала возможность каждому компаньону получить на свою марку вознаграждение полным рублем.

Каждый спектакль дал средним числом более 390 рублей (максимум — 914 рублей, минимум — 80 руб.), причем с 64 драматических представлений выручено 27.000 рублей и с 35 оперных и опереточных — 12.000 рублей. Таким образом, средний сбор по драме дал 420 рублей, а по опере и оперетке 350 рублей, хотя из 35 второго разряда спектаклей 11 представлений пришлось собственно на оперу, давшую 5.700 рублей (средний 520 рублей) и 24 на оперетку, давшую 6.500 рублей (средний — 270 руб.).

За отчетный сезон на новочеркасской сцене прошло около 50 пьес серьезного русского репертуара. Из них назовем следующие: «Лес», «Как поживешь», «Ошибки молодости», «Любовь и предрассудок», «Горе от ума», «Ольга Ранцева», «Отелло», «Нума Руместан», «В неравной борьбе», «Новое дело», «Маскарад», «Свадьба Фигаро», «Дармоедка», «Честь», «Неклюжев», «Жизнь прожить — не поле перейти», «Велизарий», «Бедность не порок», «Жизнь Илимова», «Воробушки», «Гроза», «Горнозаводчики», «Грешница», «На всякого мудреца», «Заяц», «Арказановы», «Уголок Москвы», «Гувернер», «Король Лир», «Темный бори», «Доходное место», «Кин», «Мечты и жизнь», «Вторая молодость», «Василиса Мелентьева», «Старый барин», «Преступница», «Компаньоны», «Злоба дня», «Сафо», «В старые годы», «Перчатка», «Богатырь века», «Ревизор» и другие. Из 4 опер: («Русалка», «Галька», «Аскольдова могила», «Кармен») некоторый были повторены. Что касается опереток, то в 24 представлениях их прошло около 20.

Из этих цифровых данных легко усмотреть, что наша публика весьма заметно склоняется к драме, а потому все усилия распорядителей провинциальными сценами должны быть направлены на улучшение постановки драматических пьес, которые здесь прошли хотя и хорошо, но все-таки не исключили возможности предъявления к труппе таких справедливых требованья, кои легко исполнимы. Главные персонажи Товарищества г. Синельникова остаются и на будущий сезон с некоторыми, впрочем, изменениями и дополнениями, вызываемыми необходимостью. Эта необходимость сказывается в отсутствии актрис на роли grand dame и драматических старух и в перемене некоторых второстепенностей. Но серьезный взгляд на дело требует еще, чтобы Товарищество, кроме запополнения названных выше пробелов, имело порядочного артиста на роли молодых любовников, который хотя с небольшим успехом заменял бы иногда г. Рощина-Инсарова, для которого уже не под силу слишком молодые роли, и играл бы роли вторых любовников. Также нужна и хорошая актриса на роли юных ingenue, для которых госпожа Синельникова не всегда удовлетворительна.

Вот все требования, которые на наш взгляд, обязательны для товарищества г. Синельникова в будущем сезоне и, если оно внемлет им, то, как материальный, так и нравственный его в Новочеркасске можно считать обеспеченным.

В заключение следует упомянуть, что новочеркасская публика отнеслась к труппе в высшей степени внимательно: все главные персонажи получили от нее более или менее ценные подарки, а г. Синельников, кроме того, получил от театральной дирекции золотое с бриллиантом кольцо, которое поднесено ему с разрешения Войскового наказного атамана. Это последнее — первый пример за все время существования театра в Новочеркасске».

(«Дневники артиста», 1892 год, №1).

КАЗАКИ И ЖРЕЦЫ ИСКУССТВА

<…> 30 ноября, здесь состоялось празднование 25-летняго юбилея теперешнего здания новочеркасского театра, ознаменованное народным спектаклем, который начался прологом в стихах, соч. г. Иванова, под названием: «Четверть века храма искусства». В этом стихотворении выведен на сцену жрец искусства, который, выходя из храма, стоящего на берегу Дона, сообщает публике о том, что этому храму минуло 25 лет и что он «призван душу человека искусством увлекать к возвышенным мечтам» и проч. В конце первой тирады жреца, к нему, как бы с небес, слетает Мельпомена, как представительница драмы и, упомянув имена мировых драматических писателей и некоторых артистов, игравших на новочеркасской сцене, возлагает на его голову венок; вслед за нею появляется Талия, как представительница комедии и делает то же самое, потом Аполлон, бог музыки, с лирою в руках, и одаряет жреца этою лирой; за ними Терпсихора, а в конце всего — Донской казак в современной форме. Он заявляет жрецу, что возвращаясь домой с полей битв, он забывал «ужасы кровавые войны и находил под сенью тишины в искусстве наслаждение святое».

(«Артист», 1892 год, №19).

Товарищество драматических артистов под режиссерством г. Синельникова открыло зимний сезон в Новочеркасском городском театре 6-го сентября, комедией г. Александрова-Крылова «По духовному завещанию» и водевилем «Домовой шалит».

В этом спектакле принимали участие почти исключительно артисты и артистки, входящие в состав Товарищества, подвизавшегося в нашем театре еще в прошлом году. Все они встречены были публикой, старые и добрые знакомцы, единодушными и долго не смолкавшими аплодисментами.

Из вновь приглашенных артистов в первом же спектакле имела несомненный успех одна г-жа Виноградова.

Во втором, третьем и четвертом спектаклях («Нищие духом», «Татьяна Репина» и «Испорченная жизнь») впервые показались перед новочеркасской публикой госпожи Волгина и Каратыгина и господин Малевский.

Г-жа Волгина во всех трех спектаклях имела большой успех. Каратыгина также очень понравилась нашей публике. Господин Малевский играл сдержанно и произвел впечатление умного и опытного артиста.

Что же касается до вторых персонажей, впервые появившихся на нашей сцене: гг. Владимирова, Леонтьева, Новского, г-жи Левицкой, — о них пока нельзя сказать ничего определенного.

В прошлом году дирекция нашего театра получила с Товарищества за 99 спектаклей 9900 руб. (Четырехтысячная субсидия труппе в счет не идет). Большая половина этой суммы была употреблена, разумеется, на текущие необходимые расходы, как-то: жалованье оркестру, прислуге, на костюмы, освещение, отопление и проч., остальная же часть целиком была истрачена уже летом на новые декорации и ремонт фойе и коридоров театра. Нельзя не согласиться, что такое употребление скромных доходов с театра, делает честь дирекции. Уже теперь наш театр может похвастаться прекрасной театральной библиотекой, декорациями, костюмами и проч.».

(«Артист», 1892 год, № 23).

Истекший пост был очень беден для нашего города какими бы то ни было развлечениями. Наученные горьким опытом, концертанты избегают посещать наш город, так как не могут рассчитывать на удовлетворительный сбор.

Такая репутация Новочеркасска сделала то, что в то время, как в соседнем Ростове в течение всего поста давались концерт за концертом, у нас побывали лишь г. Вельяшев с г-жей Гинкуловой, дали один только концерт и то с убытком для себя, и г. Славянский со своею капеллою, взявший два довольно хороших и один плохой сбор. Других же концертантов совсем не было.

7-го марта в городском театре состоялся единственный в посту «литературный вечер», сбор с которого частью пошел на увеличение средств новочеркасской публичной библиотеки и частью в пользу обедневшего семейства бывшей артистки, г-жи Царевишниковой-Вольф. <…>

(«Артист, 1893 год, №29).

<…> Первый спектакль состоялся в воскресенье, 12 сентября, при почти полном сборе. Поставлена была пьеса Островского «Бешеные деньги». Спектакль прошел с полным ансамблем. Выдающийся успех имели гг. Киселевский (Телятев), Рощин-Инсаров (Васильков), Шмидтгоф (Кучумов) и г-жа Волгина (Лидия).

Слабее других оказался г. Синельников (Глумов), как-то не попавший в общий тон и явившийся слишком вертлявым и не в меру развязным. Что касается до г. Рощина-Инсарова, то он был почти безупречным Васильковым, особенно же в патетических местах своей роли. Г. Шмидтгоф провел свою роль забывчивого старичка-князька с хорошим внешним успехом, но мы ожидали от него гораздо большего. Впрочем, так как нам пришлось видеть этого артиста в серьезной роли впервые (сцены и монологи в счет не идут), то и воздержимся высказывать о нем свое мнение до следующего письма. Это же самое приходится сказать и о г-же Пиуновой (Чебоксарова мать) и г. Лихомском (Василий Иванович)».

(«Артист», 1893 год, №30).

КОМИССАРЖЕВСКАЯ: ПРЕДСКАЗАНИЕ БЛЕСТЯЩЕЙ БУДУЩНОСТИ

<…> В сентябрьской книжке «Дневника Артиста» помещено нисколько заметок об артисте г. Рощине-Инсарове, будто бы он в текущем сезоне будет дебютировать на Императорской петербургской сцене, затем поедет на гастроли в Воронеж, Киев и Харьков; об этом же сообщает и харьковский корреспондент «Артиста» в октябрьской книжке. На основании самых достоверных источников могу сообщить, что г. Рощин-Инсаров обязался прослужить весь текущий сезон в новочеркасском Товариществе».

(«Артист», 1893 год, №31).

<…> В начале ноября серьезно заболела и больна до сих пор премьерша нашей труппы г-жа Волгина. Болезнь единственной драматической героини поставила весь репертуар нашего театра вверх дном: пошли разные «Мамай», «Ришелье», «Лови, лови часы любви» и т.п. <…>

(«Артист», 1893 год, №32).

На основании самых достоверных источников спешу опровергнуть появившееся во многих газетах сообщение о том, что на будущий зимний сезон Новочеркасский театр уже снят бывшим артистом Императорского московского Малого театра г. Грековым. Этого даже и быть не может, потому что новочеркасский театр, по крайней мере при настоящем составе дирекции, совершенно закрыт для какой бы то ни было антрепризы.

Наш театр может быть снят лишь солидными Товариществом под режиссерством более или менее известного в театральном мире своей опытностью артиста.

<…> Все спектакли, за исключением немногих неудачных <…>, проходят с довольно хорошим ансамблем и шумным успехом. <…> Бенефисы любимых артистов и артисток привлекают массы публики, которая в таких случаях переполняет театр, так что в партере ставятся кресла, ложи же устраиваются и на сцене, и на месте оркестра, который перемещается в фойе.

<…> Все спектакли, за исключением немногих неудачных <…>, проходят с довольно хорошим ансамблем и шумным успехом. <…> Бенефисы любимых артистов и артисток привлекают массы публики, которая в таких случаях переполняет театр, так что в партере ставятся кресла, ложи же устраиваются и на сцене, и на месте оркестра, который перемещается в фойе.

Из мужского персонала наибольшим успехом, пользуются по прежнему г. Рощин-Инсаров, и г. Киселевский. За ними следуют гг. Степанов, Синельников, Михайлов, Шмидтгоф, Казанский, Лихомский, Капитолин, Леонтьев.

Из женского персонала на первом месте мы ставим г-жу Волгину, заслуженно пользующуюся общею любовью публики. Г-жа Синельникова очень симпатична, изящна, на сцене умеет держаться прекрасно; при исполнении своих ролей часто обнаруживает много непритворного чувства, играя всегда с выдержкой и тактом.

Г-жа Комиссаржевская (ingenue-comique) весьма старательно относится к своим ролям, обладает счастливой внешностью, умелой фразировкой, прекрасными манерами и бойкостью на сцене. Артистка очень молода и служит первый сезон на сцене; нельзя не предсказать ей блестящей будущности. В репертуаре её уже теперь несколько весьма тщательно разученных ролей, которые она исполняет очень хорошо. Эта артистка с голосом, хотя и небольшого диапазона, но довольно симпатичным. <…>

(«Артист», 1894 год, №34).

После трехлетнего режиссерства Н.Н. Синельникова дирекция новочеркасского городского зимнего театра не сочла возможным возобновить с ним контракт и на предстоящий сезон, так как не могла согласиться на предложенные им условия.

Дело в том, что г. Синельников снял театр г. Асмолова в г. Ростове-на-Дону и предложил дирекции нашего театра делить свою огромную труппу между обоими соседними городами по месяцам.

Отвергнув это предложение, дирекция новочеркасского театра заключила контракт с артистом П.Л. Скуратовым, поручив ему составить две труппы — драматическую и оперную. Г. Скуратов был у нас режиссером драматической и оперной трупп в сезон 1890-1891гг. <…>

(«Артист», 1894 год, № 41).

ОПЕРА! ВОЙСКОВОЙ ОРКЕСТР ОСТАЛСЯ БЕЗ ЗАРАБОТКА…

8 сентября пьесой «Таланты и поклонники» открыло свои спектакли в новочеркасском городском зимнем театре Товарищество артистов, сформированное П.Л. Скуратовыми. Состав оперной труппы, как уже знают читатели «Артиста», гораздо малочисленнее состава драматической труппы. Первою оперою, поставленною этою труппою, дирижировали г. Алан; для дирижирования второй и третьей операми приглашен был дирекцией г. Карский. В настоящее же время, как мы слышали, уже заключен контракт с капельмейстером г. Шпачек, приглашенным в Новочеркасский театр.

Недоразумения с дирижерами произошли из-за того, что начальство войскового оркестра с его капельмейстером г. Мострасом нашло обычную поспектакльную плату в 25 рублей, в виду постановки опер и частых репетиций, недостаточною и потребовало увеличения её до 40 рублей за спектакль. Дирекция театра не согласилась на это требованье и поручила г. Энко составить новый оркестр специально для новочеркасского театра. В результате войсковые музыканты остались без заработка, а г. Энко даже не дирижировал оперой.

<…> Новочеркасск никогда не имел постоянной оперной труппы и опер вообще не слыхали уже очень давно, если не считать «Аскольдовой могилы», «Русалки» и «Демона», который ставились у нас три сезона тому назади опереточной труппой.

Поэтому уже первый спектакль («Трубадур») сделал почти полный сбор, несмотря на бенефисные цены.

Оперных артистов публика встречала с большими радушием, с большими даже, чем они заслуживали, принимая во внимание разлад с оркестром. <…>

<…> Артисты нашего театра П.Л. Скуратов и О.А. Бобров решились основать в Новочеркасске нечто в роде музыкальной школы и, за неимением подходящего помещения, обратились в комиссию по устройству народных чтений, прося об уступке для занятий двух комнат в принадлежащем комиссии здании.

Комиссия, находя цели гг. артистов соответствующими своей основной цели нравственного и эстетического развития жителей г. Новочеркасска как низшего, так и среднего слоев общества, решила предоставлять в распоряжение гг. артистов ежедневно, за исключением праздничных дней, от 4 до 7 часов вечера, две просимые ими комнаты совершенно бесплатно. <…>

(«Артист», 1894 год, №42).

Ровно месяц со дня открытия спектаклей в нашем театре оперно-драматическое Товарищество г. Скуратова ставило в неделю два раза драму и два раза оперу, причем, последнюю преимущественно в будни, а первую—в праздничные дни. Однако, этот прием не принес желаемого результата, так как театр, несмотря на праздничные дни пустовал более, чем на половину во время драматических представлений. Поэтому Товарищество решило ставить по три раза в неделю оперные спектакли, а драматические—один раз <…>.

Но так как, с другой стороны новочеркасская публика совсем не такова, чтобы давать удовлетворительные сборы при повторении и тех же опер, то Товариществу волей неволей приходилось обратиться к оперетке и 17 октября назначена была первая в текущем сезоне оперетка «Цыганский барон».

<…>

Как драматические, так и оперные спектакли, вообще говоря, обставляются у нас прилично.

Не говоря уже о гг. Скуратове и Степанове-давнишних любимцах новочеркасской публики. Хорошею игрою отличаются гг. Богданов, Крамской-Сельский, Чернов, Надлер, г-жи: Некрасова, Кривская, Репникова.

Из оперных же артистов успели приобрести симпатии публики г. Лоренс и г-жа Делина. Бывшая вначале и сильно давшая себя почувствовать неладица в оркестре, давно уже устранена после приглашения дирижером г. Гильдебрандта.

До настоящего времени у нас прошли следующие оперы: «Трубадур», «Фауст» (3 раза и в третий раз бенефис г. Боброва), «Демон», «Аида», «Аскольдова могила», «Кармэн», «Жизнь за Царя» (2 раза), «Сельская честь» и «Паяцы»; и следующие драматические пьесы: «Таланты и поклонники», «Уриэл Акоста», «Каширская старина», «Как поживешь, так и прослывешь», «Вольная пташка», «Забубенная головушка», «На пороге великих событий», «Генрих Гейне», «Медведь» и «Женское любопытство» (в бенефис г. Степанова), «Осужденная», «Шиповник» и некоторые другие».

(«Артист», 1894 год, № 43).

16 ноября состоялся первый спектакль после трехнедельного перерыва. Поставлена была «Русалка» с новой примадонной г-жей Салтыковой-Каминер в заглавной партии. Эта артистка, несмотря на то, что принята была среди сезона, как бы для обновления и улучшения состава труппы, едва ли может назваться ценным приобретением: голос её, весьма небольшого диапазона, не отличается ни свежестью, ни чистотою. Удовлетворительною она показалась нам лишь в партии Сантуццы в «Сельской чести», в «Паяцах» же, «Демоне» и «Русалке» не произвела впечатления. Тенор наш, г. Гарденин, все более и более приобретает симпатии публики. Это певец довольно музыкальный и умелый, с мягким и приятным тенором. К недостаткам его можно, главным образом, отнести однообразие игры, довольно таки шаблонной и ходульной. В партии мельника выступил 1-й наш бас г. Бестрих, участвующий почти во всех операх, но ни в одной не произведший на нас вполне хорошего впечатления. Некоторые отдельные арии, а иной раз даже акты, ему удаются порою, но все портит часто его посещающая склонность к детонированию. В партии Ольги в «Русалке» выступила певица с маленьким, но свежим и чистым сопрано, г-жа Ямпольская. Это совсем неопытная артистка, но песенку свою спела мило, и снисходительная публика заставила ее повторить этот номер.

<…> В бенефис г. Гарденина обещают во второй раз в текущем сезоне «Аиду», причем г-жу Львову в партии Аиды заменит г-жа Салтыкова, а г. Боброва в роли Амонасро — г. Эпазаров. Вслед за гастролями г. Эпазарова состоятся гастроли г. Тартакова, изъявившего уже свое согласие приехать в Новочеркасск. В близком будущем состоится бенефис капельмейстера В. А. Гильдебрандта, который хочет поставить никогда еще не шедшую в нашем городе оперу Чайковскаго «Мазепа».

В прошлой моей корреспонденции, помещенной в октябрьской книге «Артиста» я сообщил, что комиссия по устройству в г. Новочеркасске воскресных народных чтений решила уступать ежедневно от 4 до 7 часов вечера в выстроенном ею здании две комнаты для помещения курсов драматической игры, пения и музыки, открываемых нашими артистами гг. Скуратовым и Бобровым. В настоящее время я принужден опровергнуть это мое сообщение. Правление Общества распространения полезных книг постановило, наперекор мнению комиссии, отказать гг. артистам в их просьбе даже без объяснения причин. В том же заседания правлением отклонено было также и ходатайство членов Новочеркасского музыкально — драматического Общества о разрешении ставить в новом здании любительские спектакли. Этим постановлением нанесен последний, надо полагать, смертельный удар музыкальному Обществу, которое теперь уж несомненно должно распасться. <…>

(«Артист», 1894 год, №44).

* * *

В газете «Театр и искусство» начала ХХ века рассказывается о выступлениях труппы Крылова на нашей сцене. Этот материал можно посмотреть у нас в отделе или на сайте ЦБС г. Новочеркасска.

В заключение хочу отметить, что нас потрясло разнообразие и количество постановок спектаклей в городе. Действительно, Новочеркасск являлся культурной столицей Дона!

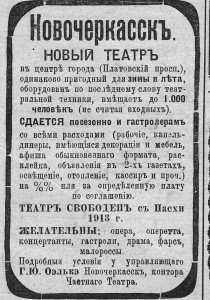

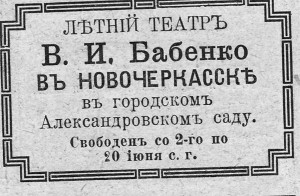

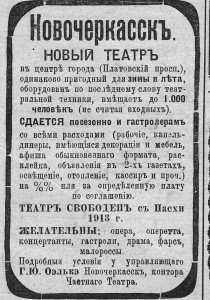

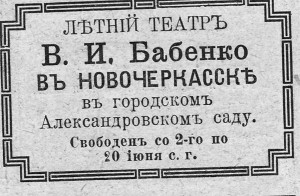

Сегодня я познакомила вас с наиболее интересными репортажами о театральной жизни Новочеркасска. У нас в Центре по работе с книжными памятниками ЦБ им. А.С. Пушкина имеются документы, касающиеся постройки здания Новочеркасского театра. Листы рекламы того времени позволяют сделать вывод, что в городе имелся не один театр, а несколько, в том числе и летний. Периодически их здания и инвентарь сдавались в аренду.

Кстати, интересующихся историей театров города Ростова-на-Дону можем порадовать также большим количеством уникальнейших документов. Словом – мы приглашаем к нам в Центр любителей театра. Мы ждем вас по адресу: г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 141. Тел.24-34-90.

Ирина Касаркина, зав. Центром по работе с книжными памятниками ЦБ им. А.С. Пушкина.

НАША СПРАВКА

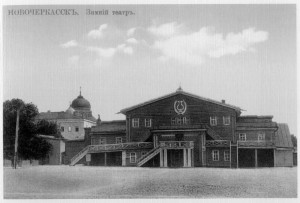

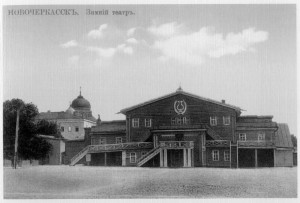

Новочеркасский театр лишь на 20 лет моложе нашего города. Первое театральное здание представляло собой “огромный дощатый балаган”, который располагался на Атаманской улице. Потом спектакли шли в помещении Дворянского собрания (угол площади Ермака и проспекта Платова, сейчас это территория воинской части), позже — в деревянном театре, находившемся там же, в глубине двора. Только через четыре десятилетия для городского театра по проекту архитектора А. Кампиони было построено специальное здание. «Городской театр находится на Атаманской улице, рядом со зданием Областных присутственных мест. Театр построен в 1866 году деревянный и до сих пор с некоторыми приспособлениями, сделанными в нем в противупожарном отношении, остается, можно сказать, в первоначальном виде. Театр, как по своему внешнему виду, так и по внутреннему устройству, до сих пор оставляет желать еще многого, — в нем нет порядочных фойе и полное отсутствие вентиляции, при сквозном ветре в партере», — цитата из справочной книжки «Новочеркасск» (1896 год).

Новочеркасскому театру со зданиями не везло. Трижды они горели в пожарах — в 1914 году, в 1923 и 1938. Театр кочевал по городу. Размещался он в помещении сегодняшнего строительного колледжа, затем на Дворцовой, 12 (позже там находился Дворец культуры электродного завода, а сейчас Центр эстетического воспитания детей). Постоянный адрес театр обрёл лишь в 1966 году, когда переехал в здание на углу проспекта Подтёлкова и Советской (сегодня Платовского и Атаманской).

В 1964 году новочеркасский театр получил имя Веры Федоровны Комиссаржевской, в честь 100-летия со дня рождения великой актрисы.