Наша история!

Накануне Дня военно-воздушных сил России, который празднуется 17 августа, самое время вспомнить о роли нашего города в развитии отечественной авиации и авиастроения. В микрорайоне Хотунок установлен памятный знак — самолет МИГ-21, устремлённый ввысь. Это памятник 81-му дальнебомбардировочному полку, который уже на четвёртый день Великой Отечественной войны вылетел на фронт. Авиаторы этого полка совершили много боевых подвигов. Но сейчас мало кто знает, что в стенах нашего ЮРГПУ (НПИ) в 20-х годах прошлого века была заложена мощная база подготовки российских инженеров-авиастроителей.

В 1907 году, 107 лет назад, в Новочеркасске, тогдашней столице Области Войска Донского, был торжественно открыт Донской политехнический институт (ДПИ), сделавший город тринадцатым вузовским городом Российской империи.

На четыре факультета – механический, горный, инженерно-мелиоративный и химический было принято 150 человек. Состав преподавателей был превосходный: профессора и доценты из Варшавы, Москвы, Санкт-Петербурга и Томска читали инженерные курсы по лучшим российским и европейским программам. В числе этих курсов были и такие, как «Воздухоплавание», «Аэродинамика», «Гидростатика и гидродинамика», «Гидравлика и гидравлические двигатели». В 1914-1915 гг. в институте работал профессор Г.А. Ботезат, конструктор, внёсший большой вклад в экспериментальное и теоретическое изучение устойчивости полёта летательных аппаратов. В эти же годы в ДПИ работает инженер-механик А.Я. Милович, крупный учёный в области гидравлики, гидротехнических сооружений и гидравлических машин. Таким образом, было положено начало будущему авиационному образованию в Новочеркасске.

Не случайно Н.Е. Жуковский, отец русской авиации, обращался с ходатайством в правительство об открытии в Новочеркасске, наряду с Москвой, авиационного института, в котором предполагалось создать воздухоплавательный парк с лабораториями, кабинетом, библиотекой и опытным полем; проект оценивался в сумму свыше 160 тыс. рублей. Ко времени революционных событий в Новочеркасске сложилась мощная научная школа, способная комплексно подходить к решению теоретических и практических проблем, выдвигаемых авиационной промышленностью.

После установления советской власти Стране Советов надо было освободиться от иностранной зависимости во многих отраслях промышленности, в том числе и в авиастроении. В стране оперативно стала создаваться база для быстрого развития авиации, велась широкая пропаганда в СМИ, собирались пожертвования, было создано Общество друзей воздушного флота, которое к концу 1923 года насчитывало более 100 тыс. членов. В 1924 г. в СССР было принято постановление «Об условиях изготовления и приобретения воздушных судов и авиационных моторов», в котором ставилась задача по скорейшему развитию собственного самолёто- и моторостроения, а 23 января 1927 г. путём слияния обществ «Авиахим» и «Общества содействия обороне СССР» создаётся новая организация – «Авиахим-ОСО», одной из задач которой была подготовка лётных кадров.

Надо сказать, что огромная роль в создании авиационного факультета в ДПИ принадлежит И.И. Петрожицкому – одному из «отцов» российского воздушного флота, принявшему активное участие в создании Военно-Воздушных Сил страны. И.И. Петрожицкий родился в 1892 г. В 1910-1915 гг. учился в ДПИ. Позже, в 1916 г. окончил авиашколу в г. Севастополе, стал военным летчиком. При его непосредственном участии в ДПИ была начата подготовка инженеров-авиастроителей.

4 марта 1925 года Коллегия Главпрофобра по докладу профессора из Новочеркасска Н.Н. Дьякова утвердила открытие в ДПИ авиационной специальности, что в дальнейшем и привело к созданию Авиационного института. На механическом факультете Донского Политехнического Института была организована авиационная специальность с последующей реорганизацией в авиационный факультет. В этом во многом была заслуга Владимира Израилевича Левкова.

В.И. Левиков.

Владимир Израилевич Левков родился в 1895 году в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовское реальное училище с отличными оценками по всем предметам. Учился за границей, в Германии, в Высшей технической школе. Но когда началась Первая мировая война, Левков вернулся на родину и стал студентом механического факультета Донского политехнического института в Новочеркасске. После его окончания остался работать преподавателем на кафедре гидравлики. Еще студентом он начал развивать идею бесколесного вездехода на воздушной подушке, которую предложил К.Э. Циолковский, чья книга «Сопротивление воздуха и скорый поезд» поступила в библиотеку ДПИ.

Сейчас мало кто знает, что именно В.И. Левков является первым в мире конструктором судов на воздушной подушке. Он предложил создать модель морского транспортного средства на воздушной подушке, которое должно двигаться со значительной скоростью по сравнению с морскими судами того времени. И эта действующая модель была выполнена и выставлялась в Крытом дворе Главного корпуса.

По воспоминаниям К. Богачева, ближайшего помощника В.И. Левкова, первая модель была в виде перевернутого таза, в центре которого был мотор с винтом. Модель отрывалась от пола, зависала на высоте нескольких миллиметров. «Летающее» судно развивало рекордную по тем временам скорость в 100 км/час, могло двигаться не только над водной поверхностью, но и по воде, над песчаной и болотистой почвой. Были успешно проведены лабораторные испытания нескольких моделей катера, «летающего над волнами», двухместного катера Л-1., затем тяжелого – весом в 3 тонны — катера Л-5.

В это же время был построен и автожир. Автожир — винтокрылый летательный аппарат, в полёте опирающийся на несущую поверхность свободно вращающегося в режиме авторотации несущего винта. Другие названия автожира — «гироплан». Автожир оказался новым членом семьи винтокрылых летательных аппаратов. Большинство автожиров не могут взлетать вертикально, но им требуется гораздо более короткий разбег для взлёта, чем самолётам. Почти все автожиры способны к посадке без пробега или с пробегом всего несколько метров, к тому же эти аппараты способны висеть на одном месте при сильном встречном ветре. Таким образом, по манёвренности они находятся между самолётами и вертолётами, несколько уступая вертолётам и абсолютно превосходя самолёты.

Весной 1926 года состоялось официальное открытие лаборатории, построенной своими силами, где началась большая научно-исследовательская работа. Многие исследования выполнялись по заданию промышленности: определение местных сопротивлений воздуховодов, исследование ветровых нагрузок на ангары, конструирование и испытания ветросиловых установок.

В середине 1920-х годов В.И. Левков предложил создать в ДПИ авиационное отделение с аэродинамической лабораторией, которая разместилась на механическом факультете. В Германии была приобретена за 15000 руб. золотом «делительная машина» — станок для нанесения делений (штрихов) на линейках, шкалах приборов, растрах. На ней изготавливались и градуировались детали самолета.

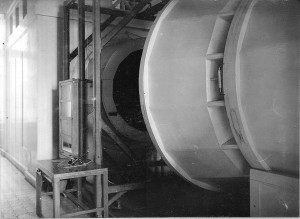

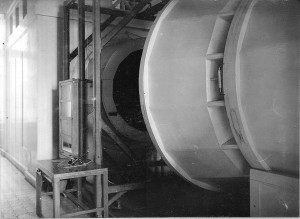

Под непосредственным руководством В.И. Левкова в 1927 году была построена аэродинамическая труба на собранные обществом друзей воздушного флота средства. Она была второй в Союзе (первой была аэродинамическая труба ЦАГИ) и размещалась на кафедре гидравлики.

Аэродинамическая труба ДПИ

Диаметр жерла трубы, выходной ее части, был равен 1,8 м., а скорость воздушного потока могла плавно меняться от минимальной – 0,5 м/сек. до максимальной – 4 5м/сек., что составляет скорость потока, равную 170 км/час. Эта скорость была вполне достаточной и даже несколько превышала скорость самолетов того времени.

По свидетельству старожилов, труба просуществовала более 45 лет. При реконструкции кафедры, в чьем ведении оказалась лаборатория, трубу разобрали в 1975 году.

Прекрасно оснащенная по тем временам лаборатория притягивала талантливых людей. Так, узнав о лаборатории и ведущихся в ней работах, в Новочеркасск из Томского технологического института перевелся студент Михаил Миль и под руководством В.И. Левкова, который в 1929 г. был утвержден профессором кафедры прикладной аэродинамики, начинает свою легендарную конструкторскую деятельность в экспериментальном конструкторском бюро. Николай Ильич Камов, известный авиаконструктор, вспоминает: «В 1929 году мы сделали первый автожир – «вертолет», как мы его назвали. Я получил от Михаила Леонтьевича (Миля — прим.авт.), моего земляка из Иркутска, а в то время студента в Новочеркасске, письмо. Он писал о создании нами машины, что это его очень интересует, и что он сам занимается теорией автожира».

В апреле 1930 г. на базе Донского политехнического института были созданы семь самостоятельных институтов: энергетический, химико-технологический, геологоразведочный, инженеров коммунального строительства, металлургический, сельскохозяйственного машиностроения, авиационный. Владимир Израилевич Левков возглавил новый Новочеркасский авиационный институт. Под руководством В.И. Левкова М. Миль вел научную и конструкторскую работу в области вертолетостроения и строительства гиропланов (автожиров), а после окончания НАИ (Новочеркасского авиационного института) в 1931 г. М.Л. Миль был направлен на работу в г. Москву, в ЦАГИ. Там он успешно занимался прикладной аэродинамикой, защитил одну за другой кандидатскую и докторскую диссертации, создал свое конструкторское бюро вертолетостроения, стал Героем Социалистического труда.

Одним из талантливых конструкторов, «правой рукой» и В.И. Левкова, и М.Л. Миля, был Серафим Васильевич Константинов.  Он окончил математический факультет Казанского университета, а потом, увлекшись авиацией, закончил авиационный институт, свободно владел несколькими языками. Узнав о Новочеркасской аэродинамической лаборатории, С.В. Константинов приехал для работы в Новочеркасск, стал деканом факультета, продолжил и развил все передовые для того времени идеи, конструировал и планеры, и более сложные летательные аппараты, воплощал в форме идеи В. Левкова и М. Миля.

Он окончил математический факультет Казанского университета, а потом, увлекшись авиацией, закончил авиационный институт, свободно владел несколькими языками. Узнав о Новочеркасской аэродинамической лаборатории, С.В. Константинов приехал для работы в Новочеркасск, стал деканом факультета, продолжил и развил все передовые для того времени идеи, конструировал и планеры, и более сложные летательные аппараты, воплощал в форме идеи В. Левкова и М. Миля.

При факультете был создан аэроклуб, имевший несколько самолетов ПО-2. А планеры для тренировочных полетов авиаторы делали сами. Для этого в зале электроподстанции был оборудован цех, в котором под руководством конструктора С.В. Константинова было построено несколько планеров.

П.Г Микитинский, проректор по административно-хозяйственной деятельности НПИ в 70-х годах прошлого века, вспоминает: «При сносе гаража, стоящего на месте нынешнего лабораторного корпуса, на чердаке были найдены каркасы крыльев планера – работа студентов авифака института, сделанные очень добротно».

Все полеты осуществлялись на военном полевом аэродроме микрорайона «Хотунок».

В 1934 году авиационные специальности из Новочеркасска были переданы в Харьковский и Рыбинский авиационные институты. В Новочеркасске осталась лаборатория с аэродинамической трубой, осталась часть преподавателей и инженеров, среди которых был и С.В. Константинов, продолжавший разрабатывать новые конструкции летательных аппаратов.

В 1936 году С.В. Константинов спроектировал и построил мини-самолет, названный за свои малые конструкции «Блоха», очевидно, по аналогии с самолетами Анри Минье «Небесная блоха». Высота российского мини-самолета была менее роста человека, мощность мотора–20 л.с. Мотор – французского производства, двухцилиндровый, с диаметрально расположенными цилиндрами. В полете, в воздухе, самолет развивал скорость 110-120 км/час. Испытывал самолет в полете летчик Журавлев.

Мини-самолет обладал многими положительными качествами: для их производства требовалось мало материала, т.е. в производстве они были дешевы, требовали мало горючего. Самолеты легко управлялись в полете, были маневренны и могли быть использованы как учебные.

Наталья Михайлова, ведущий библиотекарь научно-технической библиотеки ЮРГПУ (НПИ)

(Окончание в следующем номере)..