На пороге экзамено

Итак, что бы ни говорили о ЕГЭ, сдают его школьники и сдавать будут. И снова мечутся мамы в поисках репетиторов, а их чада в дебрях интернета разыскивают «настоящие задания по ЕГЭ». Рособрнадзор обещает, что мошенничества при сдаче экзамена не будет: настоящих заданий ни у кого нет и быть не может. Словом, все та же нервотрепка, валерьянка, поиски технических возможностей получения ответов прямо в аудиторию и прочее-прочее, сопутствующее из года в год сдаче ЕГЭ.

Сегодня для наших читателей мы подобрали информацию о том, как этот процесс – сдача ЕГЭ – будет происходить. Сколько длиться. Что можно школьнику взять с собой… Словом, постараемся дать ответы на многие вопросы учеников и их родителей.

ВО СКОЛЬКО И СКОЛЬКО?

ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени.

По каждому предмету устанавливается продолжительность проведения экзамена.

Продолжительность ЕГЭ по:

математике, физике, литературе, информатике и ИКТ — 3 часа 55 минут (235 минут);

по русскому языку, истории, обществознанию — 3 часа 30 минут (210 минут);

по биологии, географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 3 часа (180 минут).

В продолжительность экзамена по общеобразовательным предметам не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых технических средств, используемых при проведении экзаменов).

Для обучающихся и выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.

ГДЕ?

ЕГЭ проводится в пунктах проведения единого государственного экзамена (ППЭ), то есть специальных помещениях. Они размещаются в образовательных учреждениях или других зданиях, отвечающих необходимым для этого требованиям. В каждом регионе РФ, в том числе и у нас, в Ростовской области, ежегодно утверждается схема расположения ППЭ.

В одном ППЭ, как правило, располагается несколько аудиторий для сдачи ЕГЭ. Помещения, которые не используются для проведения экзамена, на время проведения экзамена должны быть заперты и опечатаны. На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные материалы, содержащие справочно-познавательную информацию по соответствующим учебным предметам.

ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями и средствами видеонаблюдения. Полученная видеозапись хода проведения экзамена хранится не менее трех месяцев. Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное их состояние или отключение во время проведения экзамена, как и отсутствие видеозаписи экзамена является основанием для остановки экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях или аннулирования результатов ГИА и повторного допуска обучающихся, выпускников прошлых лет к сдаче экзамена.

По решению государственной экзаменационной комиссии ППЭ может быть оборудован системой подавления сигналов подвижной связи.

КТО?

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:

— руководитель и организаторы ППЭ;

— члены ГЭК;

— технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;

— руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;

— сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции);

— медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь испытуемым, с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития, в том числе непосредственно при проведении экзамена;

— сопровождающие.

Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется только при наличии у них документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия (для учащихся — паспорт, для членов комиссии — паспорт и документы, подтверждающие полномочия).

В аудиториях могут присутствовать представители средств массовой информации, но только до момента начала заполнения экзаменующимися регистрационных полей экзаменационной работы.

Общественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ, но в одной аудитории может находится только один общественный наблюдатель.

В случае отсутствия по объективным причинам у участника ЕГЭ – выпускника текущего года документа, удостоверяющего личность, допуск такого участника ЕГЭ в ППЭ может производиться после письменного подтверждения его личности сопровождающим.

КАК?

Обучающиеся, выпускники прошлых лет рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным распределением, при этом изменение рабочего места не допускается.

Прежде чем начнется экзамен организаторы проводят инструктаж. Они подробно информируют о:

— порядке проведения экзамена;

— правилах оформления экзаменационной работы;

— продолжительности экзамена;

— порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;

— о случаях удаления с экзамена;

— о времени и месте ознакомления с результатами ГИА;

— о том, что записи на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются.

После этого организаторы выдают экзаменационные материалы.

Экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ включают в себя:

— КИМ;

— бланки регистрации;

— бланки для ответов на задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом (далее — бланки ЕГЭ).

Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ в письменной форме включают в себя задания и листы (тетради) для ответов.

В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов организаторы выдают новый комплект экзаменационных материалов.

По указанию организаторов экзаменуемые заполняют регистрационные поля экзаменационной работы, после чего организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных полей экзаменационной работы.

По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми экзаменуемыми организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего экзаменуемые приступают к выполнению экзаменационной работы.

В случае нехватки места в бланке для ответов на задания с развернутым ответом по просьбе испытуемого организаторы выдают ему дополнительный бланк. При этом номер дополнительного бланка организатор указывает в предыдущем бланке ответов на задания с развернутым ответом. По мере необходимости выдаются черновики. Допускается делать пометки в КИМ.

Каждому экзаменуемому также выдается форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения ГИА. После проведения экзамена все формы (и заполненные, и незаполненные) собираются и направляются в ГЭК.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ?

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:

экзаменуемым — иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;

организаторам, ассистентам, техническим специалистам — иметь при себе средства связи;

присутствующим — оказывать содействие экзаменуемым, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;

экзаменуемым, организаторам, ассистентам, техническим специалистам — выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет не должны общаться друг с другом, а также ходить по аудитории и ППЭ. Выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ во время экзамена они могут лишь в сопровождении одного из организаторов. При этом, выходя из аудитории, они оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. В этом случае организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена.

Если экзаменуемый по состоянию здоровья или другим объективным причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он может покинуть аудиторию досрочно. В этом случае организаторы приглашают медицинского работника и членов ГЭК, которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.

ЧТО МОЖНО?

Во время экзамена на рабочем столе экзаменуемого, помимо экзаменационных материалов, могут находиться:

— ручка;

— документ, удостоверяющий личность;

— средства обучения и воспитания (см. ниже);

— лекарства и питание (при необходимости);

— специальные технические средства (для лиц, которым они требуются по состоянию здоровья);

— форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения ГИА.

Иные вещи требуется оставлять в специально выделенном в аудитории месте для личных вещей.

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими средствами обучения и воспитания:

— по математике – линейкой;

— по физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором;

— по химии – непрограммируемым калькулятором;

— по географии – линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором.

К непрограммируемым относятся калькуляторы, обеспечивающие выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg), но не осуществляющие функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющие доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет).

В экзамене по иностранному языку, помимо письменных заданий, присутствует и аудиозадание – аудирование. Организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам ЕГЭ. Аудиозапись прослушивается участниками ЕГЭ дважды, после чего участники ЕГЭ могут приступить к выполнению экзаменационной работы.

В КОНЦЕ КОНЦОВ…

Дважды — за 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена — организаторы сообщают экзаменуемым о скором завершении экзамена, а также напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков и КИМ в экзаменационную работу. По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают экзаменационные материалы у участников ЕГЭ.

Если бланки для ответов на задания с развернутым ответом и дополнительные бланки содержат незаполненные области (за исключением регистрационных полей), то организаторы погашают их. Собранные экзаменационные материалы организаторы в присутствии участников ЕГЭ упаковывают в отдельные пакеты. На каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование общеобразовательного предмета, по которому проводился экзамен, и количество материалов в пакете.

Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена.

По завершении экзамена члены ГЭК составляют отчет о проведении ЕГЭ в ППЭ, который в тот же день передается в ГЭК.

ЕЩЕ НЕМНОГО ИНФОРМАЦИИ

Управление образования Администрации города также сообщает, что согласно Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) результаты единого государственного экзамена действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов. Это означает, что результаты ЕГЭ, полученные в 2014 году, действуют до окончания 2018 года.

Так как Федеральный закон вступил в силу 1 сентября 2013 года, на этот момент действовали результаты единого государственного экзамена, полученные в 2012 и 2013 годы. Следовательно, результаты ЕГЭ данных лет действуют до окончания 2016 и 2017 годов соответственно (письмо минобрнауки России от 20.11.2013 г. № ДЛ-345/17).

***

Отдел Управления миграционной службы России по Ростовской области напоминает: всем учащимся в общеобразовательных и образовательных учреждениях среднего профессионального образования, зарегистрированных в качестве участников сдачи Единого государственного экзамена в 2014 году, необходимо оформить паспорт гражданина Российской Федерации (понятно, тем, у кого его нет – коммент. «ЧЛ»).

По данному вопросу необходимо обратиться в отдел УФМС России по Ростовской области в городе Новочеркасске по адресу: ул. Красноармейская, 40/67 или ул. Мацоты, 49, каб. № 2.

Материал подготовила

Татьяна Владимирова.

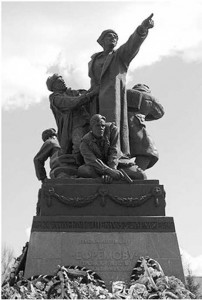

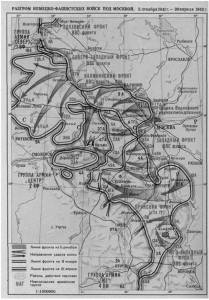

На узловую железнодорожную станцию совершен налет вражеской авиации. Горят вагоны с боеприпасами. Пренебрегая опасностью, под вой бомб и рев двигателей, сержант Корчемаха с красноармейцами Крючковым и Золотовым отцепляют горящие вагоны от поезда и спасают ценный военный груз.

На узловую железнодорожную станцию совершен налет вражеской авиации. Горят вагоны с боеприпасами. Пренебрегая опасностью, под вой бомб и рев двигателей, сержант Корчемаха с красноармейцами Крючковым и Золотовым отцепляют горящие вагоны от поезда и спасают ценный военный груз.