Актуально

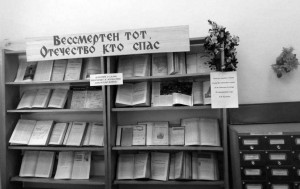

По все стране сейчас проходят акции в поддержку решения народа Крыма о воссоединении его с Россией. Не остался в стороне и отдел дореволюционной литературы новочеркасской централизованной библиотечной системы, в котором открыта книжная выставка, посвященная истории Крыма.

Сам полуостров известен еще со времен Страбона. Согласно древнегреческой мифологии, его посещали легендарный Одиссей и аргонавты во главе с Язоном.

В средние века Крым стал столицей татарского ханства и центром невольничьей торговли. Из древней Кафы уходили корабли с захваченными в плен славянами и другими жителями близлежащих стран. Так продолжалось вплоть до ХVIII века, когда российские власти решили положить конец разбойничьим набегам на свои земли. Екатерина Великая завершила дело своих предшественников, и в 1783 году Крым окончательно был завоеван князем Григорием Потемкиным и его сподвижниками, в число которых входил и Александр Васильевич Суворов.

Указом 8 апреля 1783 года Крым был присоединен к России, причем князь Потемкин доверил охрану его берегов войску, сформированному из греков и албанцев. Вследствие этого последовало переселение греков в Балаклаву, где их руководителю приказано было выделить 240 десятин земли, офицерам — по 60, а нижним чинам по 20. В 1787 году они были навсегда освобождены от государственных податей с дарованной земли. Эта мера распространялась и на их потомство.

Приобретение Крыма имело громадное значение для России. Рассказывали впоследствии о замечании Екатерины, что она прибыла в Россию бесприданницей, но в Тавриде и Польше приобрела своё приданное.

Одним из первых распоряжений после присоединения Крыма к России было решение императрицы вернуть исторические названия: стране — Таврида, а городам Ахмечеть — Симферополь, т.е. выгодный город, Гезлев — Евпатория, в память Митридата Эвпатора, Ахтиар — Севастополь, в память некогда существовавшего греческого города на берегах Кавказа, Кафу — Феодосия, т.е. как она и называлась во время греческой колонизации полуострова.

Войскам, расквартированным в Крыму, строжайше предписывалось дружелюбно обращаться с местными жителями.

С этого момента начинается новый, российский этап истории Крыма. 13 марта 1786 года Потемкин получил Указ Сената о том, что императрица желает посетить Тавриду. Этим указом предписывалось строить дороги, ремонтировать мосты, воздвигать новые дворцы с погребами и ледниками на возвышенных местах, «чтобы представлять хорошие виды». В городах и селениях очищать по 25 квартир для свиты. «При всяком дворце заготовить 500 плошек, 10 фонарей и 6 смоляных бочек. На переезды определялось 12 карет и 73 коляски, на упряжь которых требовалось на каждом стану от 500 до 700 лошадей. При этом установлено было вызвать для встречи государыни народонаселение из ближайших окрестностей, а мурз — для сопровождения и услуг».

Когда приступили к подготовке этой встречи, золото лилось рекой, бедные татары пришли в недоумение относительно величия государыни, на которую они раньше смотрели, как на обыкновенную женщину, которой мужчина по законам Ислама не должен подчиняться.

Список гостей Екатерины показывает, что путешествие имело огромное политическое значение. Обратимся к первоисточнику. В нашем отделе имеется подлинник «Журнала путешествия Ея Величества государыни императрицы Екатерины II в полуденные страны России, в 1787 году», изданный сразу же после возвращения из поездки.

В числе сопровождающих Екатерину были австрийский император Иосиф II, принцы Нассау и Де Линь, гетман Потоцкий, князь Потемкин, представители английского, французского, австрийского дворов, знатнейшие русские вельможи.

Целью путешествия стали Бахчисарай — бывшая столица крымских ханов и Севастополь — одна из лучших гаваней в мире, в котором можно было увидеть созданный Потемкиным в очень короткое время флот, готовый сражаться с турками. Появление русского двора в Бахчисарае стало торжеством России над Азией.

Утром 22 мая путешественники отправились в Севастополь. Туда была проложена новенькая дорога. На Мекензиевом хуторе поменяли лошадей, и к середине дня были в Инкермане. В специально построенном павильоне на территории бывшей крепости Каламита, возвышавшейся на скале, был организован обед. И тут Светлейший князь, большой любитель спецэффектов, подготовил гостям грандиозный сюрприз. По его команде занавес, скрывавший большой балкон, обращенный к Ахтиарской бухте, внезапно раздвинули. Короли, принцы и посланники не могли сдержать изумления: на берегах бухты раскинулся город. А на рейде красовался флот: линейные корабли, фрегаты, транспорты… Приветствуя высоких гостей, корабли и береговые батареи открыли огонь. Гром пушек известил Европейское сообщество о том, что Россия пришла сюда всерьез и надолго.

После обеда императрицу и ее свиту ожидала прогулка на шлюпках по севастопольским бухтам. Тогда это все было в диковинку – и красавицы лодочки, и молодцы-гребцы: по одну сторону блондины, по другую — брюнеты.

Шлюпки обошли несколько кораблей и остановились около специально обустроенной парадной пристани – выходу в город. В честь императрицы ее назвали Екатерининской, но официальное название не прижилось. Так и осталась пристань Графской – в память о командующем флотом Войновиче. «У пристани была великолепная лестница из тесаного камня, роскошная терраса вела от нее к дому императрицы», — сообщает принц Насау-Зинген.

Севастопольский дом императрицы, как и другие, был одноэтажным. Стены его были обшиты изнутри ореховым деревом, выше окон обиты малиновым и других цветов штофом, на окна повешены шелковые занавеси, полы устланы темно-зеленым сукном, комнаты меблированы лучшей мебелью, зеркалами и люстрами… «Екатерининский дворец» пострадал во время обороны города в 1854-1855 годах, однако был восстановлен и еще долго служил Севастополю. В начале 1920-х годов его снесли. Но вернемся в 1787 год.

На следующий день осмотр Севастополя продолжился. Императрица посетила церковь святого Николая (ныне на ее месте расположен Дом офицеров), флагманский линейный корабль «Слава Екатерины», осмотрела город и бухты, знакомилась с офицерами. Вечером было устроено «сражение» – в духе нынешних военных парадов: бомбардирский корабль «Страшный» обстрелял и поджег «фальшивый городок», специально обустроенный на Северной стороне бухты.

«Нам казалось непостижимым, каким образом в 2000 верстах от столицы, в недавно приобретенном крае, Потемкин нашел возможным воздвигнуть такие здания, соорудить город, создать флот и поселить столько жителей. Это действительно был подвиг необыкновенной деятельности!», — писал Сегюр о посещении Севастополя.

Утром 24 мая Потемкин показывал обожаемой императрице свое имение в Байдарской долине. Путешественники двигались из Севастополя через Камары (ныне Оборонное). Недалеко от Балаклавы, возле деревни Кадыкой их встретила рота «амазонок», составленная из жен и дочерей офицеров расквартированного здесь греческого батальона, всего сто наездниц в специально пошитой униформе: юбки малинового бархата, куртки зеленого бархата, белые тюрбаны… Командовала экзотическим воинством жена одного из офицеров, Елена Ивановна Сарандова. Екатерина была в умилении: присвоила Сарандовой уникальное звание «капитан амазонок», а позднее прислала в подарок перстень с бриллиантом. По аллее из апельсиновых, лимонных и лавровых деревьев кортеж проследовал в Балаклаву. Уютная бухта и эффектные руины крепости очень понравились гостям.

Впоследствии историки неоднократно обращались к теме этой поездки. Уже в конце XVIII века возник миф о «потемкинских деревнях», на страницах «Русской старины», «Исторического вестника», других журналах неоднократно обсуждался вопрос о том, были ли это декорации или все таки Потемкин действительно успел за год так благоустроить Крым. Похоже, этот вопрос ждет еще своего исследователя.

В любом случае, все путешествие было торжеством политики Екатерины Великой. Довольная императрица пожаловала Потемкина именем «Таврический».

Следующий этап в жизни Крыма наступил во время царствования Александра Первого.

В нашем распоряжении имеется очень интересный документ — «Указ императора Александра I от 8 октября 1802 года». Согласно нему, Новоpоссийская губеpния была pазделена на Николаевскую, Екатеpинославскую и Тавpическую. В Тавpическую губернию вошли Крымский полуостров, Днепровский, Мелитопольский и Фанагорийский уезды Новороссийской губернии. Фанагорийский уезд при этом был переименован в Тмутараканский и в 1820 году передан в управление Кавказского края. В 1837 году в Крыму появился Ялтинский уезд, выделенный из Симферопольского.

Главным занятием крымских татар на полуострове в начале XIX века было скотоводство. Разводили лошадей, коров, волов, коз и овец. Земледелие являлось второстепенным видом деятельности. В предгорьях и у моря процветало садоводство, пчеловодство и виноградарство. Крымский мед в больших количествах вывозился из страны, особенно в Турцию. В связи с тем, что Коран запрещает мусульманам пить вино, в Крыму разводили, в основном, столовые сорта винограда.

В 1804 году в Судаке, а в 1828 году в Магараче под Ялтой открылись казенные учебные заведения виноделия и виноградарства. Было издано несколько указов, предоставлявших льготы лицам, занимавшихся садоводством и виноградарством, им бесплатно передавались в потомственное владение казенные земли. В 1848 году в Крыму было произведено 716 000 ведер вина. Большое количество шерсти тонкорунных овец шло на экспорт. К середине XIX столетия в Крыму насчитывалось двенадцать суконных фабрик. В это же время значительно увеличилось производство зерна и табака.

В первой половине XIX века в Крыму ежегодно добывалось от 5 до 15 миллионов пудов соли, которая вывозилась как во внутренние районы Российской империи, так и за границу. Ежегодно вывозилось также до 12 миллионов пудов красной рыбы. Началось изучение крымских полезных ископаемых. К 1828 году на Крымском полуострове было 64 предприятия обрабатывающей промышленности, к 1849 году – 114. Особенно ценились крымские сафьяны. На крупнейших казенных верфях Севастополя строились военные корабли. На частных верфях Ялты, Алушты, Мисхора, Гурзуфа, Феодосии строились торговые и небольшие суда для прибрежного плавания.

В 1811 году был открыт Феодосийский исторический музей, в 1825 году – Керченский исторический музей. В 1812 году в Симферополе открылась мужская гимназия. В том же году ученым-ботаником Хpистианом Хpистиановичем Стевеном на южном беpегу Кpыма у деpевни Никита был основан Никитский ботанический сад.

В начале XIX века в Крым ездили из Москвы Волгой до Царицына, Доном до Ростова, Азовским морем до Керчи. В 1826 году была построена дорога от Симферополя до Алушты, в 1837 году продолженная до Ялты, а в 1848 году – до Севастополя. В 1848 году на границе Южного берега Крыма и северного склона гор сооружены Байдарские ворота.

В справочнике Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел 1865 года «Списки населенных мест Российской империи – Таврическая губерния» изложено начало истории Крыма в составе Российской империи:

«На полуострове администрации предстояло еще больше забот, надлежало устраивать разоренные или пришедшие в упадок во время его подчинения города, заселять сельбища и образовывать из татар русских граждан. Про упадок городов говорит ясно то обстоятельство, что в Евпатории в конце прошлого века числилось только 900 домов, в Бахчисарае 1500, а в Карасубазаре вместо прежних 6000 было несколько более 2000. Про Феодосию, при учреждении ее градоначальством, в 1803 году, само правительство высказало, что «город сей из цветущего состояния, даже при турецком владении, ныне одним, так сказать именем, существует». Все вообще города получили значительные льготы.

В Феодосии, Евпатории и Керчи были учреждены порты, для развития торговли сюда вызывались иностранные поселенцы, из которых большинство принадлежало грекам. Одновременно с учреждением порта в Керчи, в 1821 году, было образовано Керчь-Еникольское градоначальство, а Феодосийское в 1829 году закрыто. Севастополь, отнесенный в 1826 году к первоклассным крепостям, был исключительно военно-морским городом и не производил непосредственно заграничной торговли. Бахчисарай остался чисто татарским городом, Старый Крым – армянским. Карасубазар имеет также азиатский тип, но здесь татары живут вместе с армянами и караимами; наконец Симферополь, как центр управления, сделался действительно сборным пунктом всех народностей, населяющих губернию.

Ирина Касаркина,

Валентина Лебедева,

сотрудники отдела дореволюционной литературы ЦБС.

(Окончание в следующем номере).