Просто беспредел

Пару недель назад Новочеркасские детки «взорвали» интернет, выложив цинично отснятое видео избиения пятнадцатилетней школьницы. Интернетом пользуются все – от младших школьников до власть имущих, поэтому о случившемся на следующий же день знали и горожане, и журналисты, и мэр…

Случай подростковых «разборок», увы, не редкий для нашего города, но беспрецедентный по своей сути. Как правило, подростковый конфликт разобрать по косточкам очень трудно – по ходу следствия события обрастают все новыми и новыми подробностями и уже никто толком не помнит, по какому поводу изначально начался сыр-бор. В этом случае все не так запутанно. «Заячьи петли», которые крутят зачинщики конфликта, проложены черным по белому, поэтому распутать их совсем не сложно.

Хроника охоты на «жертву»

Одна девочка, назовем ее Таня, учится спокойно в новочеркасской школе, как все ее сверстники по вечерам заглядывает на свою страничку ВКонтакте, общается с друзьями, делится своими интересами и новыми фотографиями. В школе все как у всех – с кем-то дружит, с кем-то не очень, но, в общем, без конфликтов, довольно ровно и спокойно, если не считать мелких неприятностей в младших классах с мальчишками. Но это неизбежная своего рода традиция, и без дерганья за косички еще ни одна девочка не выросла.

В это же время другая девочка, назовем ее Юля, учится в другой школе, в которую она попала не так давно по причине постоянных конфликтов в прежней школе. Ни девочке, ни ее маме не нравились претензии «тех» учителей, и они ушли «под крылышко» других педагогов. Насколько Юле уютно стало в другой школе – поймем чуть позже.

Однажды вечером Таня, зайдя на свою страничку ВКонтаке, нашла странное сообщение от совсем незнакомой девочки (а это была Юля), которая обвиняла Таню в том, что та якобы плохо говорит о каких-то друзьях Юли, и что она, Юля, не потерпит такого оскорбления и… дальше пошли угрозы. Ничего не понимающая Таня попыталась в переписке выяснить, кто и в чем ее обвиняет. Двухдневная переписка девочек привела в шок нас, взрослых, поживших и повидавших всякое на своем веку. Лексика угрожающей расправой Юли даст фору и бывалым зэкам, при том грамматические ошибки мелькают даже в нецензурных выражениях. Особенно шокировала фраза «…слышала что в роще Красная весна нашли девушку стоящую на коленях с веревкой на шее? С тобой тоже будет». «Убью» и «оторву башку» – это мелочи в сравнении с другими выражениями. При этом Таня на абсолютном русском, без примеси ненормативной лексики, в полном соответствии со своим возрастом пыталась убедить свою гонительницу в том, что она ни сном, ни духом не понимает, о чем речь, и что она занята только учебой, на разборки у нее нет ни времени, ни желания.

После двухдневного террора Юля пришла в школу, где учится Таня, и с помощью своего друга, он же одноклассник Тани и вроде как из-за него разгорелся конфликт, проникла в здание мимо охранника, нашла Таню в столовой и вызвала ту разбираться на улицу.

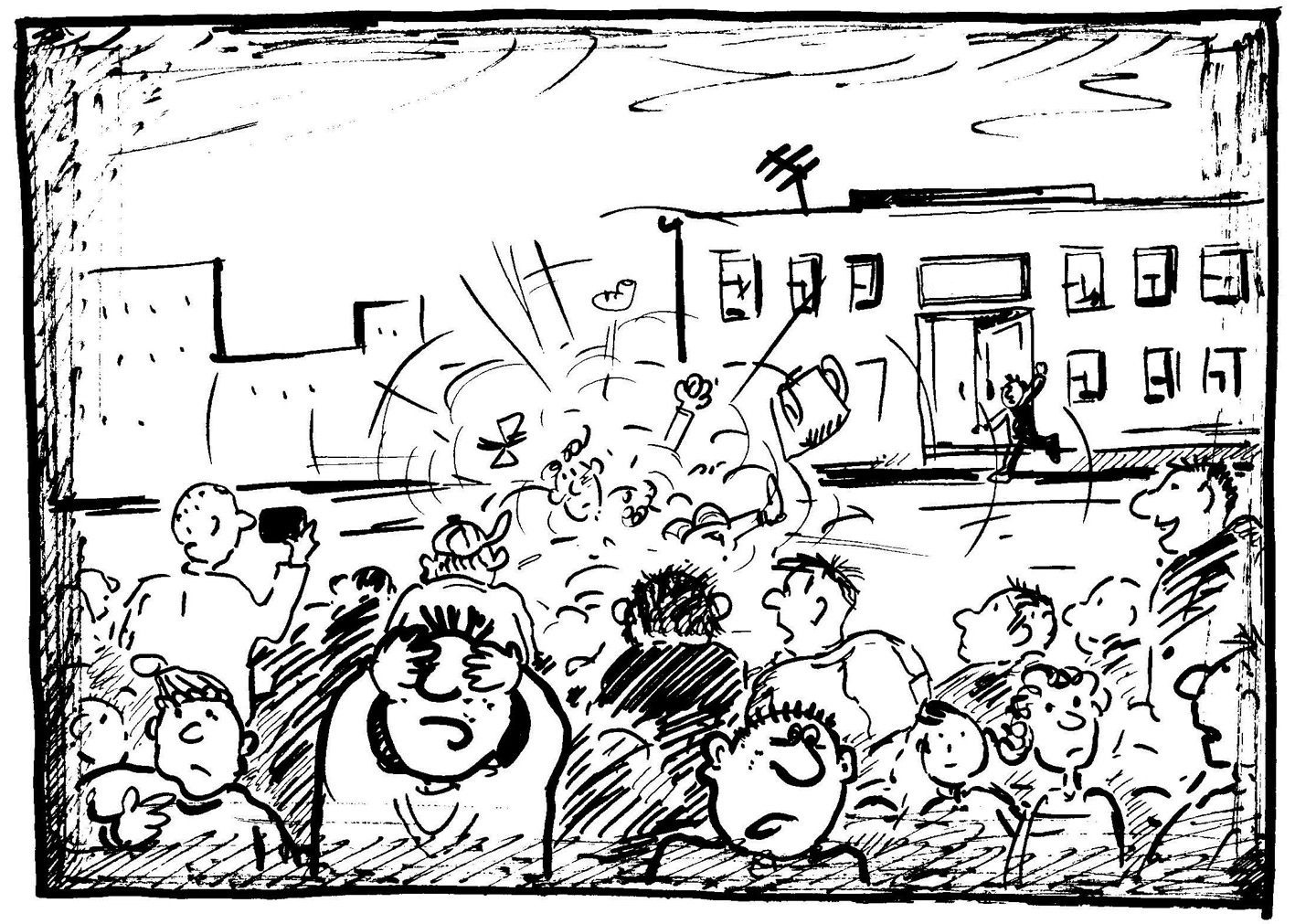

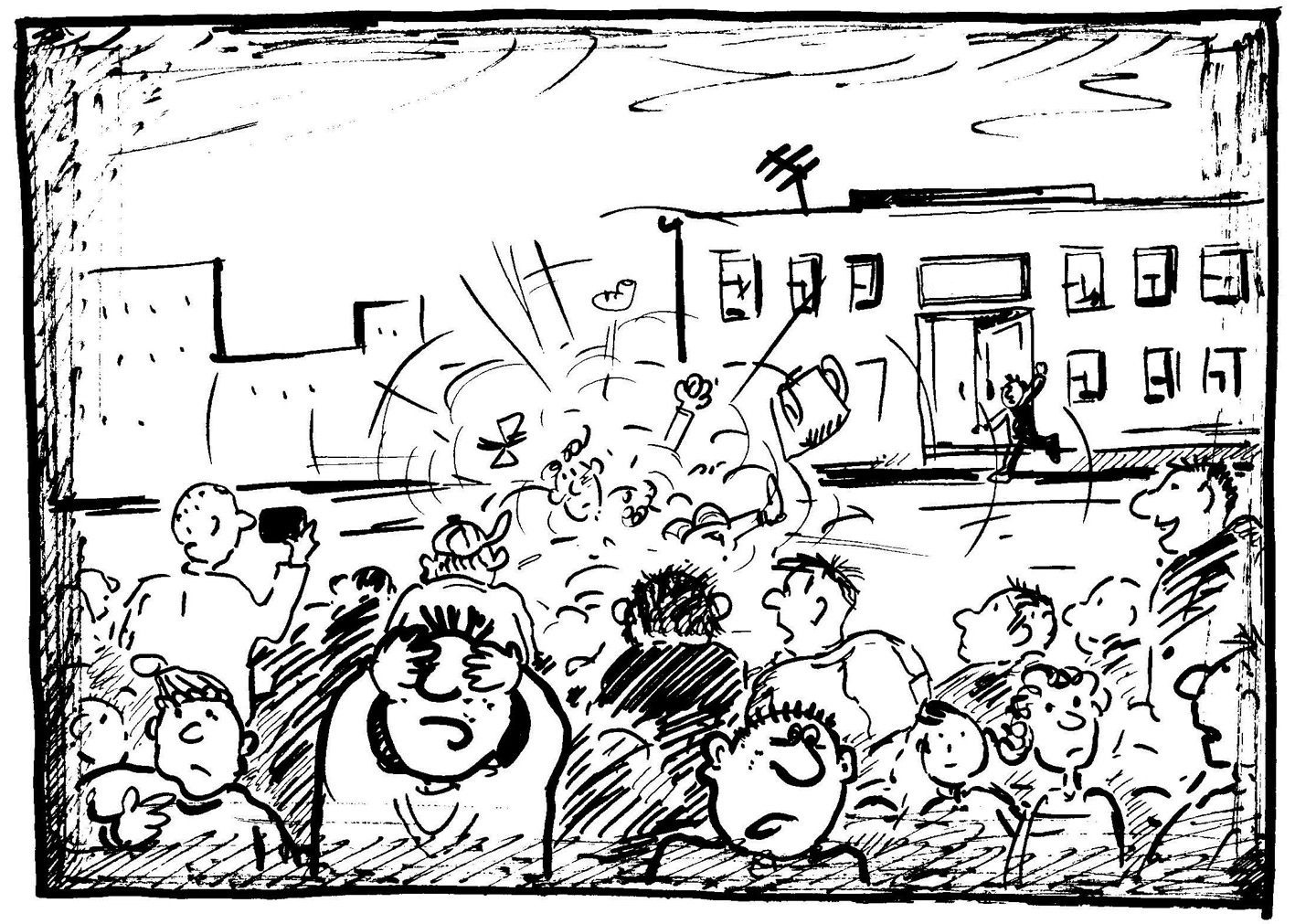

Дорогие взрослые, да будет вам известно, что у наших детей есть свои неписанные законы. Один из них – не смей жаловаться – хуже будет. Об этом знают все. Поэтому Таня и не обратилась сразу же к учителям или директору, а пошла на школьную спортплощадку. А там уже собралась толпа зрителей, заранее оповещенных о спектакле. Само действо заняло не более минуты, но и этого хватило тем, кто воспринял это как шоу – стояли и снимали на видео с помощью телефона, а потом выложили в интернет. Нашлись и те, кто стал глумиться над Таней и в интернете – поддержали Юлю, учинившую безобразную драку. На видео видно, что бойцовские навыки Юлей освоены прочно. Она избивала Таню жестоко, схватив за волосы, несколько раз ударила ее голову о свою ногу. Страшно представить, что пишу эти строки о наших школьницах, а не об уголовной разборке личностей с богатой криминальной биографией!

Все тот же неписанный закон не позволил Тане сразу рассказать родителям о случившемся — как мама ни старалась допытаться у дочери, почему та сама не своя. На вторые сутки, когда девочке стало плохо, ей все же пришлось рассказать правду. Родители обратились в правоохранительные органы и далее – судмедэкспертиза, установившая сотрясение мозга.

Разбор полетов

Как уже было сказано выше, о случившемся на следующий же день узнали в мэрии. Мэр города В.В. Киргинцев взял разбирательство под личный контроль, по его указанию к работе сразу же подключилось управление образования. Владимир Витальевич вместе со своим первым заместителем Виктором Синюгиным встретился с Таней и ее родителями, чтобы поддержать семью в этой непростой ситуации. А в обе школы выехали сотрудники управления образования и психологи. Вердикт последних опечалил более всего. Система образования, «погрязшая» в учебном процессе, не предусматривает механизма привития детям истинных ценностей. Теоретически, конечно, предусматривает, и планы на это писаны, но… На воспитательный процесс не остается ни времени, ни средств. И, тем не менее, наши педагоги умудряются не только дать детям знания по математике и физике, но и привить моральные принципы, научить различать «что такое хорошо» и «что такое плохо». Ведь в нашем городе тысячи ребят учатся спокойно, не замешаны ни в каких неприятных историях, выходят из стен школы и успешно учатся дальше. А сотни новочеркасских школьников защищают честь родных школ и города на олимпиадах, конкурсах и фестивалях всех уровней. Гораздо меньше среди них тех, кто позволяет себе третировать окружающих своей неуемной жестокостью и жаждой сомнительных приключений. И тех, и других, и третьих учат и воспитывают одни и те же педагоги. Кому, как не им, вкупе с правоохранительными органами и под патронажем властей взяться за искоренение позорных явлений? Мы уже имеем печальный опыт подростковых разборок, переросших в поножовщину с самым трагическим исходом. Когда же наступит тот момент, который будет последней каплей, и взрослые тети и дяди станут обеспечивать защиту детей и подростков от террора недовоспитанных сверстников?! Может, он наступил? Давайте подумаем вместе.

На состоявшейся административной комиссии в ситуации разбирались педагоги, чиновники и даже представитель прокуратуры. Позиция прокуратуры, выраженная сотрудницей этой организацией, просто потрясла маму потерпевшей девочки! Её за малым не обвинили в том, что она не должным образом следит за дочерью, мол, ну и мамаша! Хочется обратиться к прокурору города А.А. Косинову с вопросом: «Как вы расцениваете поведение своей сотрудницы? Не нарушила ли она, по вашему мнению, профессиональную этику и вообще, видит ли прокуратура в произошедшем состав преступления или нет?». Эти же вопросы хочется адресовать и главному областному начальнику над нашими полицейскими генералу Ларионову, который также, как и мэр города, взял расследование по данному происшествию под личный контроль.

Так как же наказаны виновные? Юная, но уже опытная хулиганка в силу возраста отделалась легким испугом. Её поставили на учет, а родителей оштрафовали на 500 рублей. Фраза «Закон суров, но справедлив» выглядит насмешкой в этом случае. Но более всего «впечатлила» нас реакция директора школы, где учится Юля. Она считает, что и девочка, и ее родители понесли вполне достаточное наказание: нужно дать девочке шанс исправиться; Юля конфликтная, но не оставлять же ее за порогом. Она вполне нормально, хоть и с тройками, закончила 7 класс, и руководство образовательного учреждения не видит причин, почему нужно прервать ее обучение. Словом, Юля продолжит обучение, из школы ее не исключат.

Между тем многие родители детей из вверенной заботам директора этой школы давно возмущены поведением «достаточно наказанной» ученицы. И, по слухам, барышня продолжает третировать детей. Доброта директора не знает педагогических границ?

Вся эта история, начавшаяся до безобразия откровенно и «прозрачно», в считанные дни усилиями зачинщиков обросла странными подробностями, якобы жертва и ее мама в соцсетях оскорбительно отзывались о семье Юли. На протяжении всего хода разбирательства этот факт озвучивался неоднократно, но не проверялся на подлинность с помощью современных технологий (например, выяснения, с какого IP адреса исходили высказывания и кто их истинный автор). Зато предоставленные распечатки, содержащие нецензурную брань и угрозы в адрес Тани, как-то озвучивались… неактивно. В общем, искренние слова поддержки и готовность помочь девочка и ее семья услышали только от первых лиц города. Остальные взрослые, как оказалось, отнеслись ко всему произошедшему как к досадной помехе – журналисты понаехали, вопросами достали, надо реагировать.

Конечно, закон – прежде всего. Никто и не говорит о том, что малолетнюю хулиганку во что бы то ни стало нужно упечь в колонию. Но и выставлять ее оступившейся маленькой девочкой, по меньшей мере, недальновидно. Ни для кого не секрет, что подобными «подвигами» она отличается не впервые. Ну, и чего ждем? Следующей трагедии? Долг всех взрослых, участвующих в разбирательстве – принять все возможные и невозможные меры для того, чтобы подобное не повторялось. А какой толк в мерах, на которые такие, как Юля и ей подобные, со смехом плюют. Подумаешь, испугали!

Юные кинолюбители, снявшие избиение и выложившие видео в интернет, получили свою порцию наказания. Они тоже поставлены на учет. Возмущались страшно, дескать, не имеете права! Во как испугались. Наверняка исправятся.

Анна Федотова.

От «ЧЛ». Самое страшное в этой истории, на наш взгляд, вот что. Когда девочка избивала девочку, зрителей-школьников было достаточно. Они смотрели – и не вмешивались. Они снимали драку мобильниками. А кто-то отвернулся: «Я не могу такие вещи смотреть!». ОТ-ВЕР-НУЛ-СЯ! Не помог. И никого не позвал на помощь. Мы не знаем, что будет с Юлей. Но что будет с этими ОТ-ВЕР-НУВ-ШИ-МИ-СЯ?!!