Гости на гастролях

Йо-хо-хо и ведро компоту

Двухдневные мини-гастроли Подольского драматического театра, вместившие в этот срок сразу четыре спектакля — два детских и два взрослых, закончились. Оказались они насыщенными с точки зрения жанрового разнообразия предъявленных постановок и, не скроем, неоднозначными. Заполненность зала была практически стопроцентная — новочеркасцы любят именитых гастролеров, а здесь гости из ближайшего Подмосковья, да и имя художественного руководителя театра Олега Олеговича Ефремова говорит само за себя. В нашем городе театралы его знают, ведь две поставленных Ефремовым пьесы — «Лев зимой» и «Жестокие игры» — с успехом идут не первый сезон. Тем не менее отдельные вопросы остались не только у меня.

Музыкальный детский спектакль «Тайна пиратского клада» не изобиловал сюжетными изысками. Действие вертелось вокруг конфликта двух пиратских группировок — мужской «Морские волки» и дамской «Мокрые кошки». Точнее, действия в прямом смысле этого слова первые минут десять как раз и не было, а томила зал долгая и нудная актерская говорильня — завязка сказки оказалась затянутой. И можно только удивляться долготерпению и воспитанности юных новочеркасских зрителей, не завопивших и не затопавших от такого тягомотного начала. Затем сюжет набрал обороты: любовь Волчонка и Котенка — юнг с враждующих разбойных кораблей, коварные происки Капитанши пираток по отъему у соперников их части карты, где указан клад, благожелательные советы мудрого Крыса, поиск сокровищ на острове Людоедов… И сразу вопрос: если это пираты, значит они — люди. Тогда почему один из них носит имя Крыс, а прочие обуты в мягкие тапки в виде мохнатых лап с волчьими когтями? Почему девчонка по имени Котенок периодически облизывает себе руки (или лапки?), как если бы она была кошкой? Тогда может она и есть кошка? И все пиратки тоже кошки, вначале они даже мяукали поочередно. Но при этом пиратские дамы носят сапоги на большущих каблуках. Вы часто видели кошек на каблуках? А пираты, значит, волки. Но тогда чего бояться этому зверью на острове Людоедов? Ведь людоеды кушают людей. Или уж остров, страшный героям данного спектакля, должен бы называться как-то иначе, например, Остров Волкомор или, допустим, Остров Дохлой кошки. Чтобы юному зрителю было понятно, отчего так страшно здесь пиратскому зверью.

А еще скажите, зачем кошкам и волкам искать сокровища — все эти бесполезные для них брильянты и аметисты? Им должно быть намного интереснее найти в сундуке аппетитную овечку Долли, мясное ассорти или отыскать молочное озеро со сметанными берегами.

Однако постановщик сей сказки так и не определился — кто же у него есть кто. И потому в итоге этих несчастных кошковолков в спектакле вообще поят «компотом трехсотлетней выдержки», после чего у всех опившихся компотного зелья начинается морская икота. А у зрителя, само собой, недержание смеха. И вот тогда — крокодил мне в пятку, кашалот — в глотку (это я клянусь пиратской сказочной клятвой, что не лгу), от сомнительного напитка или недодуманного сюжета, но Капитан морских волков вдруг ни с того ни с сего загорланил: «Легендарный Севастополь, неприступный для врагов, Севастополь, Севастополь — город русских моряков». А через несколько минут завел новую песню: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»… К чему бы здесь, в такой проходной сказочной истории трепать без смысла и оправдания песни, ставшие святынями для российского флота? Почему прекрасные героические произведения распевает плохой персонаж? Логика должна же быть в сказке, не так ли? Не разумнее ли было приискать для зверских морских разбойников нечто более подходящее из пиратсих песенок, благо, такого добра предостаточно. Что-нибудь про 40 мертвецов и бутылку рому…

Тем не менее новочеркасская ребятня сказку посмотрела с охотой и, уходя из зала, меж собой горячо обсуждала — кто из персонажей понравился больше всех. Сошлись мальчишки на том, что больше всех им глянулся главный Пират — «который самый пиратский». Что ж, эта юная публика в театральных тонкостях пока неискушена, а потому и непривередлива. Опыт и вкус им еще предстоит приобрести.

Искать ли истину в бутылке?

Шекспир, «Двенадцатая ночь» — что может быть прельстительнее для привлечения публики в театр? Костюмная комедия английского драматурга, знаменитый сюжетный перевертыш — история любви герцога Орсино к неприступной красавице графине Оливии, в которую непредвиденно вмешивается судьба, явив зрителю близнецов брата и сестру Себастьяна и Виолу. Любовную горячку сильных мира сего разбавляет троица пройдох, веселящихся и подшучивающих друг над другом и кем только можно. Это сэр Тоби — дядюшка Оливии, ее гость — сэр рыцарь Эндрю — оба не дураки хорошенько выпить и лукавая камеристка графини Мария. Однако в спектакле Подольского театра пьют все поголовно и столь часто, что не знаешь, что и подумать. Ужель так примитивно хотят потрафить низменным вкусам отдельной части публики? К сэрам вопросов нет, им Шекспир дал право неумеренных возлияний по сюжету. Но почему властитель города герцог Орсино упивается до положения риз, скачет кузнечиком по сцене или валится с ног? Почему сама молодая графиня не прочь клюкнуть, достав из закромов бутылку? А еще там постоянно являлась безымянная прачка пьянее грязи (к слову, у автора в комедии таковой не замечено), так каждый ее выход был законченным вставным номером, безусловно, смешным, но в канве шекспировской комедии малонужным. Не потому ли часть недоумевающей публики, едва дождавшись антракта, демонстративно удалилась из зала? А кое-кто даже пытался запечатлеть свое несогласие с такой трактовкой творчества Шекспира в книге отзывов, которая имеется в театре. Хотя книга та и не предполагает отзывы на спектакли заезжих гастролеров.

Впрочем, оставшиеся зрители, их было большинство, перетерпев излишества режиссерской фантазии и приняв площадную форму постановки, досмотрела спектакль до конца, порадовалась финальному хеппи-энду и одарила исполнителей традиционными аплодисментами — в меру.

Белые лилии на «Плахе»

Со спектакля «Плаха», поставленного Олегом Ефремовым по мотивам романа Ч. Айтматова, желающих уйти не нашлось. Два часа без антракта, который и представить было здесь невозможно, зритель сидел, как прикованный темой хлесткой, жестокой и страшной. Те, кто читал книгу, не разочаровались в умении постановщика перенести ее главные события на сцену, сохранив и нерв, и глубину содержания. Кто не читал Айтматова, к финалу так же разобрался, на каких человеческих приоритетах настаивает режиссер, какое зло клеймит и во что верует. При минималистском оформлении: раскачивающиеся на цепях обрезки бревен — прообраз плахи да одинокий стул, выносимый для персонажа в образе Пилата — вот и вся декорация — был достигнут высокий уровень образности рассказанной истории о материнстве волчицы Акбары, доморощенном мессианстве изгнанного из семинарии Авдия Каллистратова, маленьких жизнях безымянных гонцов за анашой. Главные в пространстве сцены — люди и волки. Точнее, наоборот, сначала — волки, оказавшиеся человечнее людей. И только потом — люди, что много хуже волчьего племени в звериной сущности своих, прожженных пороком наркомании душ.

Спектакль вышел резкий, неудобный, больной, в том смысле, что по его окончании на душе неспокойно, взбудораженные мысли все возвращались к увиденному. Найденное неординарное музыкально-пластическое решение только прибавило ему достоверности. На фоне скачущего и резвящегося в ритме рока мощного современного зла, кажущегося несокрушимым против словесных увещеваний, жить было неуютно. Любой новый Мессия или тот, кто найдет в себе силу духа и веры позвать закоренелых в пороке к покаянию, к добрым помыслам и поступкам, будет жестоко распят, как две тысячи лет назад был распят некий кроткий Галилеянин. Распят, но не забыт. И потому богоискательство по-прежнему одна из главных составляющих живых душ людских. И Страшный суд — он ведь не только в Библии, но в свое время и сегодня находит заслуживших его, как бы утверждает своим спектаклем режиссер. Клубы дыма, гонимые ветродуями в зал, не затмили истины, которая сама есть Бог.

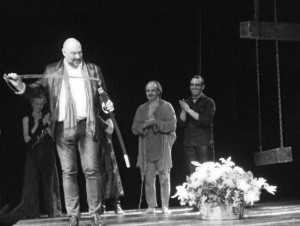

Спектакль «Плаха» имел на новочеркасской сцене яркий успех. Корзина сияюще-белых лилий, вынесенная к ногам подольских артистов, была ими заслужена по праву. На лицах зрителей и актеров нашей труппы, пришедших увидеть работу мастера, были растроганные улыбки, когда заместитель мэра Л. Сляднев вручал на сцене режиссеру казачью шашку с выгравированной надписью. Чиновник прочувствованно объяснил публике: «Шашка — наш дар Олегу Ефремову в столице казачества, так как он сам из донских казаков, хоть и живет далеко от Дона». Режиссер, получив ценный дар, бережно вынул клинок из ножен и, лихо взмахнув им, как истый казак, воскликнул: «Любо!». То же и мы говорим по поводу его спектакля: «Любо, Олег Олегович! Право слово, любо!».

Лариса Лиховидова, член Союза журналистов РФ.

Фото автора.