200 лет тому…

30 ноября этого года отмечается 200 лет со дня смерти человека, который сыграл громаднейшую роль в истории нашего города – Франца Павловича Деволана. Именно ему Новочеркасск обязан красотой и четкостью своей планировки, замечательными площадями и несравненными проспектами. Но не все знают биографию этого всесторонне талантливого человека и его послужной список, поэтому постараемся восполнить этот пробел.

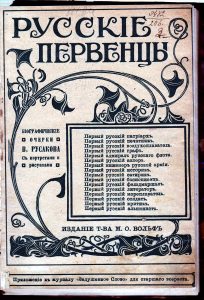

В фонде Центра по работе с книжными памятниками Новочеркасской ЦБС имеется небольшая книжица, изданная на рубеже ХIХ–ХХ веков товариществом М.О. Вольфа. Автор книги — В. Русаков. Называется она «Русские первенцы» и содержит уникальнейший материал о людях Российской Империи, которые стали первыми в какой-либо отрасли: науке, службе, искусстве и т.д. Здесь мы можем узнать о первом русском патриархе, о первом русском печатнике, воздухоплавателе, первом русском графе, адмирале русского флота, первом русском актере, историке, солдате, альпинисте и т.д. Кстати, несколько лет назад в «Частной лавочке» мы рассказывали о С.Л. Бухвостове – первом русском солдате. Материал был взят именно из этого сборника. Под названием «Первый русский инженер» напечатана статья о Деволане. Привожу ее полностью. Как всегда, язык оригинала мною сохранен.

Первый инженер русской армии – такое звание присвоено было в 1789 году императрицей Екатериной II инженер-майору Францу Павловичу Деволану.

Этот Деволан, или Деволант – как он писал сначала по-русски свою фамилию, был одним из выдающихся деятелей на поприще русского инженерного дела и с его именем тесно связана история правильных водяных наших путей в России.

По происхождению – брабантский дворянин, служивший в рядах голландской армии, Деволан в 1787 году перешел в русскую службу в чине инженер-майора. Сперва он состоял во флоте, при дивизии Грейга и участвовал в Готландском сражении со шведами. Выдающиеся способности и недостаток в армии людей, хорошо знакомых с военно-инженерным делом, выдвинули Деволана и доставили ему в 1789 году звание «первого инженера русской армии». В этом звании он был зачислен в южную армию, действовавшую тогда против турок, и принимал видное участие при осаде и взятии Аккермана, Бендер, Измаила и других крепостей

В 1793 г. Деволан находился в армии Суворова и участвовал в походах в Турцию и Польшу. В 1795 году на него было возложено главное руководительство при постройке крепостей Фаногория, Кинбурн и др. Работы эти доставили Деволану орден Владимира 1-ой степени.

В 1797 г. Деволан был произведен в генералы и уволен от службы, но через два года снова приглашен на должность члена департамента водяных коммуникаций. Во время службы в этом департаменте он имел в своей инспекции системы Мариинскую и Тихвинскую, и нижнюю часть реки Волги от Рыбинска, с реками Окою, Камою и другими; заведывал работами по рекам Цне и Суре, чисткою днепровских порогов и построением шлюзов с обводными каналами, из которых главнейший, при Ненасытецком пороге, с двумя шлюзами, совершенно был окончен в 1803 г.; он же, наконец, устроил канал Огинский, оконченный и открытый в том же году; проектировал и построил новую систему судоходства между Волгою и С.-Петербургским портом, называемую Мариинскою, по которой судоходство открыто было в 1808 г. (хотя она совершенно окончена лишь в 1810 г.) и вырыл обводные каналы около Онежского озера от реки Вытегры до верховья Свири, и около Ладожского озера для продолжения Ладожского и Сясского каналов до устья Свири. Это важное гидротехническое сооружение совершенно окончено и открыто им в 1810 г.

Деволану принадлежит еще проект и постройка другой новой системы судоходства между Волгою и С.-Петербургским портом, именно Тихвинской, оконченной в 1811 г., а также проект для соединения Онежского озера с Белым морем посредством рек Повенца и Выга (Сороки), между портами Повенецким, Сорокинским и Сумским; проект соединения Онежского озера с Белым морем на другом пункте, при Онежском порте через реки Волгу, Кемь и Онегу, и проект соединительного канала между Шексною и Северною Двиною для судоходства к Архангельскому порту от Волги и для сообщений между Архангельском и Петербургом; этот канал назван был сперва Кирилловским, а впоследствии каналом герцога Александра Виртембергского, бывшего главным начальником путей сообщений.

В 1800 г. Деволан ездил в Одессу для образования там комитета, которому поручено было окончание порта и города, по его указаниям; а в 1804 г. – для начатия города Новочеркасска, Таганрогского порта и разных других сооружений по Куме, Тереку, Манычу и Старому каналу, предположенному для соединения Волги с Доном посредством рек Иловли и Камышерки. В течение десяти лет, с 1798 по 1809 г., как член департамента, Деволан управлял всеми предприятиями по инспекции Днепра, Днестра, Немана, Оки, Волги и других рек, и лично наблюдал за этими работами. При новом образовании управления, Деволана определили в корпус инженеров путей сообщения генерал-инспектором и членом совета, а в 1810 г. инженер-генералом этого корпуса. Как член совета, он составил еще разные проекты, приведенные потом в исполнение, именно проекты улучшения города Твери бичевником по реке Тверце и разных зданий по Вышневолоцкой системе и Ладожскому каналу. В марте 1812 г. Деволану поручено было управление путями сообщения, а по кончине принца Ольденбургского, который значился «директором путей сообщения», возложено было на Деволана, 25 декабря 1819 г., управление всеми делами путей сообщения».

В конце позволю себе небольшую ремарку. Как видим, автор статьи ошибся в дате – Деволан скончался в 1818 году, может быть, это и опечатка издательства. В «Военной энциклопедии» – серьезнейшем научном издании 1912 года указана дата смерти Деволана — 1818 год, и все историки и его биографы с ней согласны.

Так что, проходя мимо памятника Деволану возле музея Донского казачества мысленно поблагодарите его за наш прекраснейший город, равного которому нет, хотя Деволан спроектировал немало городов в Новороссии и Крыму.

Всех, кого заинтересовал мой рассказ, приглашаю в Центр по работе с книжными памятниками по адресу: г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 141.

Ирина Касаркина,

заведующая Центром по работе

с книжными памятниками.