Выставка

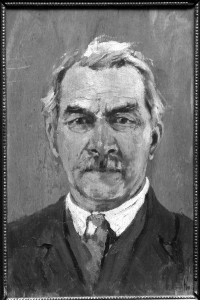

80 лет назад, 14 ноября 1936 года, ушёл из жизни замечательный художник, прекрасный человек, педагог, «певец донских степей» Иван Иванович Крылов.

В преддверии этой даты в одном из выставочных залов Дома-музея И.И. Крылова открыта выставка, на которой впервые экспонируются этюды из живописной коллекции, завещанной художником городу. Это небольшие по размеру работы, написанные им на пленэре в конце XIX — начале XX вв.

В творческом наследии Ивана Крылова немало работ, повествующих о заповедных уголках Москвы, Петербурга, Крыма, Кавказа. Но на данной выставке представлены этюды, созданные художником на Дону, и это не случайно. Вся жизнь Крылова была неразрывно связана с донским краем. Тут он родился, тут прошли его детские и юношеские годы. Именно здесь его талант раскрылся с полной силой. Он стал первым из мастеров, показавшим на своих полотнах красоту и своеобразие южнорусских степей, чем внёс заметный вклад в развитие русской реалистической пейзажной живописи.

Любой художник скажет, что писать степь очень трудно. Нет в ней строгой, сдержанной красоты северной природы, которая дарит любимые всеми берёзовые рощи со стройными белоснежными стволами, хвойные леса с мохнатыми лапами елей. Нет буйства и разнообразия красок южной природы. Степь однообразна и бескрайна до самого горизонта, где почти на неуловимой глазу черте сливается с небосклоном. В жаркий летний день создаётся ощущение, что степь как бы замерла, задумавшись о чём-то бесконечном. Но вечером огромное солнце заходит за горизонт, спадает зной, ещё немного — и на небосклоне появится луна, и степь оживает, начинает дышать, от неё идут волны осознания своей силы и мудрости. Почувствовать величие степи, понять и полюбить её может любой, если только душа заметит её таинства и чистоту. Но передать это на полотне дано не каждому, надо быть большим мастером, чтобы в однообразном шёпоте ковыля или степного разнотравья увидеть своеобразие каждого стебелька, каждой травинки и запечатлеть это на полотне. Таким мастером был Крылов.

Иван Иванович родился 19 декабря 1860 года в станице Елизаветинской, в семье донского казака, военного фельдшера Ивана Андреевича Крылова. Детство пролетело незаметно. Дуновением ветерка, запахом степных трав, щебетаньем птиц, всплеском речной волны, вольными донскими просторами, рассказами о казачьей славе и удали у задымленного ночного костра вошло оно в сердце мальчишки и осталось в нём навсегда и впоследствии нашло отражение в его полотнах.

Потом были годы учёбы в Академии художеств в Петербурге, жизнь в столичных городах России, поиск себя в искусстве, участие в различных выставках. Его работы пользуются спросом, закупаются Академией художеств, членами царской фамилии, приобретаются в частные коллекции.

Крылов вернулся на Дон в конце XIX века уже зрелым мастером. Но так же, как и в юности, не расставаясь с этюдником, уходил в степь в поисках той единственной былинной правды о Донской земле, которая ляжет в основу картины и всему миру поведает о её красоте и явится вершиной в творчестве художника. Такой картиной стала «Степь ковыльная», которая Академией художеств была послана на Всемирную выставку в Париж в 1900 году.

На работах И.И. Крылова изображены заповедные уголки природы и в них живёт история донской земли. Многое из того, что запечатлел художник на своих полотнах, не сохранилось до наших дней. Когда смотришь на его произведения, написанные немногим более ста лет назад, сравниваешь сюжеты с современностью, начинаешь понимать, насколько всё быстротечно.

На картине «Домик художника» изображён дом, который стоял когда-то на окраине города, в окружении почти сельского пейзажа, а в настоящее время оказался на пересечении двух оживлённых магистралей — улиц Будённовской и Крылова. «Мельница у Хотунка» с ветряными мельницами в степи — уже не осталось людей, которые о них помнят. «Лагерные сборы», написанные в 1897 году, показывают казаков, прибывших после уборки урожая на сборный пункт артиллерийских команд (в настоящее время район Персиановских лагерей).

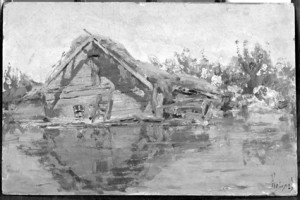

На одной из работ — не сохранившаяся часовенка под Аксаем, где до революции останавливались монахи, отправлявшиеся крестным ходом из Старочеркасска в Ростов. И многие другие произведения повествуют о том, что осталось в прошлом. Трудно сейчас отыскать в современном донском пейзаже степь, полностью покрытую ковылём. Остались в прошлом и весенние разливы, затапливающие прибрежные хутора и станицы, которые мы видим на работах Крылова.

Художника всегда привлекал пленэр во время разлива, он стремился отразить меняющееся состояние природы, игру красок над прозрачной гладью воды в солнечный, ясный день, становившуюся почти чёрной с бушующими волнами в ненастную погоду. На его этюдах — затопленные почти под самые крыши дома казаков, зелёные кроны деревьев, цветущие яблони, отражающиеся в зеркальной воде, лодочки, каюки на берегу Дона.

Иван Иванович Крылов завещал городу прекрасное наследие — около 900 своих картин и этюдов. В своём автобиографическом очерке он писал: «Я не уйду со сцены жизни успокоенный мыслью, что мои труды, мои работы принесут пользу подрастающему поколению художников и, может, радость трудящимся».

Открыв на заре XX века первые в Новочеркасске художественные классы, а затем и художественную студию, художник передавал свои знания молодёжи. Прошли годы, и на смену художникам прошлого столетия пришли новые поколения. Теперь они в своих работах прославляют родной Дон, его привольные степи и вносят свою лепту в развитие русского реалистического искусства.

Елена Григоренко,

заведующая мемориальным Домом-музеем И.И. Крылова.