Страницы истории

Пушкинский новочеркасский календарь начинается с первых дней июня 1820 года. Всего три… или целых три встречи Новочеркасска и новочеркасцев с поэтом? Прошло уже почти двести лет, а мы всё вспоминаем о тех днях, что провёл Александр Сергеевич в нашем городе. Конечно, к этим воспоминаниям примешивается немыслимое число легенд и вымыслов. Но ведь и они не возникают на пустом месте.

Первый приезд Пушкина в наш город был случайным. Так совпало. В конце апреля 1920 года поэт был отправлен в ссылку в провинциальный Екатеринослав (ныне Днепропетровск, восточная Украина), подальше от Петербурга, где из уст в уста передавалась его свободолюбивая ода «Вольность» и язвительные эпиграммы. Данное решение Государственного совета было довольно мягким благодаря вмешательству влиятельных друзей — Карамзина, Оленина и Жуковского.

Пушкин был определен на должность дипломата в канцелярию генерала И.Н. Инзова. По свидетельству современников, Иван Никитич понял свою задачу — сохранить России вверенный его попечению драгоценный талант. К юношеским увлечениям Пушкина он относился снисходительно.

Но не успел поэт в середине мая приступить к своим обязанностям, как в Екатеринослав по пути на Кавказ заехало семейство генерала Раевского, со старшим сыном которого Николаем тот был дружен. Знакомство состоялось ещё в 1814 году, когда Пушкин был лицеистом, а Раевский-средний подпоручиком гусарского полка.

Семейство отправлялось на отдых в Горячие воды (Пятигорск). И его глава обратился к Инзову с просьбой разрешить опальному поэту ехать с ними. Благодушно настроенный Инзов отпустил Пушкина в путешествие с Раевскими на Кавказ и в Крым, которое вышло столь благотворным для того.

Путь на Кавказ лежал через Мариуполь, Таганрог, Ростов, Аксай. Новочеркасск был совсем близко, но чуть в стороне. И все же генерал Раевский решил заехать по пути в столицу донского казачества, чтобы проведать боевого друга, войскового атамана Адриана Карповича Денисова.

Встреча первая. Утром 1 июня 1820 года вся компания выехала из Аксая. Покатили по большому тракту «Ростов-Новочеркасск» — ныне старая Ростовская дорога.

Казачья столица начиналась от южной триумфальной арки. Отсюда тянулся широкий центральный, тогда ещё безымянный проспект, называемый в народе Атаманским. В 1841 году он получит официальное название — Платовский. По этому пустынному проспекту и покатили.

Дом атамана — двухэтажный с каменными низами располагался против гостиного ряда. Руководитель Войска Донского встретил гостей у ворот при полном параде — в мундире и орденах. Обед проходил торжественно и по старой казачьей традиции с исполнением казачьих песен. Пушкин слушал с интересом, записывал кое-что из казачьего фольклора.

Обед атаман закатил от души. Подавали жаркое. Все хвалили и цимлянское игристое, пробки летели в потолок. Правда, Пушкину не здоровилось — его мучила лихорадка. И все же он не утерпел, когда подали бланманже (желе из сбитых с сахаром сливок). Попробовал его от души и разболелся не на шутку. Возможно, это меню отразилось в строках «Евгения Онегина»: «…между жарким и бланманже цимлянское несут…».

После трапезы гостям показали город. Судя по записям генерала Раевского, их поразила обширная территория столицы и её малая заселённость, лишь кое-где в центре были разбросаны строения. Новочеркасску шёл пятнадцатый год, и он только начинал застраиваться.

Прогулка завершилась, и Раевские заторопились с отъездом. В Аксай они возвращались на парусной шлюпке, восхищаясь высокими зелёными берегами и удаляющимся городом на холме. По прибытию их уже ждали дорожные кареты. Предстоял неблизкий путь на Кавказ.

Вторая встреча с Новочеркасском состоялась девять лет спустя. 9 марта 1829 года Пушкин выезжает из Петербурга в Москву. Здесь 1 мая он попросил руки красавицы Натальи Николаевны Гончаровой и получил неопределённый ответ. Это не было отказом и давало всё-таки какую-то надежду. Из Москвы поэт без разрешения жандармерии держит путь на Кавказ, в действующую армию. Тут он рассчитывал встретиться с друзьями юности, служившими в Тифлисе. Ехал быстро, нигде не задерживался.

В Новочеркасск прибыл примерно 11 мая под вечер. Скорее всего, Пушкин остановился на ночлег на конно-почтовой станции, которая тогда находилась в четырёх верстах от столицы за рекой Тузлов в районе нынешнего Хотунка.

Читатель спросит, а как же мемориальная доска на детской спортивной школе, что на улице Атаманской? На ней чётко написано: «Здесь, в доме бывшей почтовой станции, останавливался в 1829 году А.С. Пушкин». Дело в том, что данная станция на этом месте построена только в 1843 году и является преемницей старой. А мемориальная доска напоминает о самом факте пребывания поэта в Новочеркасске…

Переночевав, на следующий день Пушкин отправляется в город. И прежде всего поэта интересовал почтовый дом: он ждал решения своей участи — ответа от будущей тёщи.

Здание почтовой конторы — одна из первых построек новой столицы 1818 года — располагалось на углу нынешних Платовского проспекта и улицы Пушкинской. На этом месте ныне — городской почтамт.

Пушкина ждало разочарование — писем не было. Ответ был необходим, поэтому пришлось задержаться в городе. Он стал искать квартиру, поселился в доме В.В. Золотарёва на улице Горбатой. Его семейство поэту понравилось — жена и две маленькие дочки. Он писал экспромты и дарил их гостеприимным хозяевам.

Ответа всё не было, а двигаться уже была пора. Александр Сергеевич на почтовой станции встретил графа Мусина-Пушкина, который тоже ехал в Тифлис. Точной даты отъезда поэта не установлено, приблизительно это случилось 20 мая. Известно только, что в Тифлис он прибыл 26 мая 1829 года.

Встреча третья. Через два месяца, в августе текущего года Пушкин возвращался с Кавказа, ехал также через Новочеркасск. Впечатлений от происшедших событий было много.

Поэта всегда влекли опасность и новые приключения. Он успел побывать в бою с турками, присоединившись к отряду казаков. В пылу сражения он схватил пику одного из убитых донцов и кинулся на турецких всадников. На нём были широкополая казачья бурка и цилиндр, своим видом он весьма удивил казаков и напугал турок. Вывести Пушкина с передовой удалось с трудом. Генерал Ушаков, опасаясь за его жизнь, в спешном порядке отправил поэта назад, в Петербург.

В дороге подобралась компания отменных игроков в карты, в результате Пушкин проигрался в пух и прах. Остановка в казачьей столице была вынужденной. Он в отчаянии стал писать письма знакомым в Петербург и Москву с просьбой выручить из беды. Жить на почтовой станции было беспокойно, и ему порекомендовали «въезжую квартиру», которую содержала вдова казачьего офицера.

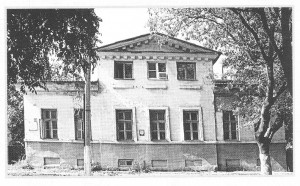

Это был двухэтажный дом с балконом и мезонином на улице Почтовой (ныне — Пушкинская, 43). О том, что в нём побывал Пушкин, говорит установленная мемориальная доска.

История дома такова: он принадлежал купцу Сербинову, затем перешёл во владение вдовы Панчуткиной. В дворовых строениях жила дочь Сербинова и её муж, известный донской художник Иван Фёдорович Попов. Он расписывал Новочеркасский Вознесенский войсковой собор.

Пушкину понравилась домашняя непринуждённая обстановка, и он чувствовал себя свободно. Беседуя с хозяйкой на разные темы, он дотошно выспрашивал подробности казачьих обычаев и обрядов. Просил показать старинные казачьи наряды, та доставала из сундука залежавшиеся одежды. Особенно понравился Александру Сергеевичу женский головной убор — шёлковый колпак с вышитыми по нему яркими цветами. Он надел его себе на голову и, смеясь, вышел на балкон, потешая прохожих. Хозяйку Пушкин упросил продать ему этот колпак и увёз его в Петербург.

Обычно к третьему приезду в город поэта относят и историю с посещением книжной лавки казака Жидкова. Увидев на полке «Евгения Онегина», автор романа поинтересовался, сколько же стоит эта книга. Хозяин запросил дорого. В Пушкине проснулся покупатель и он воскликнул: «Помилуйте, за что же так дорого?»

На данный выпад хозяин лавки ответил: «Да за эти стихи следует брать ещё дороже!». Конечно же, такое признание грело авторское самолюбие!

Сколько времени в этот раз пробыл в Новочеркасске поэт в ожидании денег, точно не известно, но можно смело утверждать, что познакомился он с городом основательно.

В сентябре 1929 года Пушкин вернулся в Петербург. Там его ждали тягостные объяснения по поводу самовольной поездки на Кавказ.

Пребывание на донской земле не прошло даром для поэта и отразилось в его творчестве — стихотворениях, посвященных донскому краю. «Дон» Пушкин начал писать в 1829 году в Аксае перед поездкой в Новочеркасск. Первым его слушателем стал новочеркасский урядник Адам Петрович Чеботарёв, приходивший к Пушкину в гостиницу. Поэт встретил его радушно и прочитал экспромт, написанный на донских берегах:

«Блеща средь полей широких,

Вот он льётся!.. Здравствуй, Дон!

От сынов твоих далёких

Я привёз тебе поклон».

Елена Басакевич,

заведующая информационно-библиографическим отделом

Центральной библиотеки

им. А.С. Пушкина.

На фото: дом на ул. Пушкинской, 43.