Кистью художника

В настоящее время город Новочеркасск имеет партнёрские и побратимские связи с муниципальными образованиями нескольких зарубежных стран, но, пожалуй, самые тесные и дружеские отношения сложились у Новочеркасска с Изерлоном. Это маленький уютный городок находится в земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии. С высоты птичьего полёта его домики едва различимы, они почти утонули в плотном зелёном море городских парков. Город словно погружен в чашу холмов, поросших лесом, в котором жители в летнее время прогуливаются, спасаясь от жары, а зимой катаются со склонов на санях и лыжах. Изерлон является самым крупным городом в районе Меркиш по площади и по населению, но он почти в два раза меньше Новочеркасска. И хотя дружат наши города уже 23 года, именно этим летом отношения между ними приобрели особую динамичность – делегации из Новочеркасска буквально сменяют одна другую, график встреч расписан до зимы. Расскажу об одной из них, участницей которой стала я сама.

Мне посчастливилось увидеть Изерлон глазами художника, прикоснуться не только к немецкой культуре, но, благодаря участию в проекте «Internationaler Kunstsomemer mit Kunstmart Iserlohn 2013» — «Международное летнее творчество в Изерлоне 2013» (перевод авторский), — на 10 дней погрузиться в «коктейль» современного искусства Европы.

Уже несколько лет председатель Союза художников административного округа Арнсберг, к которому относится Изерлон, доктор Рюдигер Майс реализует интересный международный проект для художников из разных стран. Дженнифер Кац в статье «Летнее творчество международно так, как никогда раньше» написала, что «полк», состоящий из художников, графиков, скульпторов, дизайнеров, резчиков по дереву, прибыл в Изерлон. В него вошли мастера из Венгрии, Нидерландов, Австрии, Швеции, Польши и России. Кистями и резцами, красками и холстами всех «вооружили» уже на месте. В этом художественном полку я была в «роте» художников-живописцев.

Немецкий Союз художников, при поддержке Комитета побратимских городов Изерлона, создал праздник художественной жизни для участников проекта. Около 80 мастеров и художников, как из других стран, так и из самой Германии, всё это время самозабвенно творили, общались, знакомились с современными направлениями искусства, живыми носителями которого являлись сами. Доктор Рюдигер Майс, заботливо курировавший проект, был впечатлён тем, насколько художники погрузились в творческий процесс. В интервью Дженнифер Кац он сказал, что участники так были сосредоточены на своих произведениях, что не замечали ни жары, ни времени обеденного перерыва.

И действительно, за приближающимся временем обеда доктору приходилось ежедневно следить самому и разыскивать буквально каждого художника, персонально приглашая к трапезе. И это не удивительно, ведь для многих из нас, и для меня лично, это была редкая, потрясающая возможность без помех заниматься любимым делом. Тем более что принимающая сторона в поступившем от бургомистрата города Изерлон приглашении взяла на себя обязательства создать все возможные условия для творчества.

Аналоги изерлонскому художественному проекту можно найти и в недавней истории нашей Родины — в существовавших в Советском Союзе творческих дачах для членов Союза художников. Мне вспомнилось, как в период ученичества мой учитель, известный ростовский живописец Владимир Дмитриевич Калинин, и его коллеги ездили туда на пленэр. А вернувшись, они с восторгом рассказывали о совместном творчестве художников из разных уголков СССР, которых государство обеспечивало всем необходимым для творчества, включая не только бесплатное проживание в красивейших уголках страны, но и питание, и проезд туда и обратно. С замиранием сердца я слушала их рассказы, рассматривая непривычные для южанина пейзажи среднерусской полосы, и, конечно, отчаянно мечтала о том, чтобы когда-нибудь так же, как и любимый учитель, оказаться на такой творческой даче. Почти былинные те времена безвозвратно канули в Лету, как и юношеские мечты, сбывшиеся и несбывшиеся. И кто бы мог подумать, что этой давно забытой мечте суждено сбыться, да ещё где — в Германии! Оказавшись в атмосфере искусства, я внезапно вспомнила о ней. Мечты всё-таки находят нас и через десятилетия.

Немецкая сторона свои обязательства выполнила, поселив нас в четырехзвездочном отеле «Campus Garden» — «Городской сад», расположенном в парковой зоне. Нам рассказали, что обычно там принимают высокопоставленных гостей. Нас обеспечили питанием, судить о котором можно по тому факту, что наши коллеги-художники из Австрии и Венгрии фотографировали подаваемые блюда. Когда жизнь тела оказалось организована, душа безраздельно предалась искусству: как на практике, так и в теории. На практике — наслаждаясь живописью на пленэре. В теории – рассуждая об увиденном, облекая в слова неясные аккорды и мелодии души. Чувства требовали самовыражения, и когда рука откладывала кисти и краски, я доставала из сумочки блокнот для путевых записок. Перелистаем его вместе.

В первый же вечер пребывания на немецкой земле доктор Рюдигер Майс и его супруга Ангелика любезно пригласили нас осмотреть местный Монмартр в центре Изерлона. Я воочию убедилась в том, о чём раньше знала лишь в теории, работая над докторской диссертацией: Германия – родина геронтообразования (образования пожилых). Передо мной предстала совершенно иная культура, связанная не столько с искусством, сколько с жизнью. Было восемь часов вечера, играла живая музыка, оживлённо беседовали люди за столиками летних кафешек, некоторые пары танцевали тут же, на тротуаре, среди картин местных художников. И вроде бы, обычный, субботний, летний вечер отдыха, ничего особенного, кроме того, что всем этим людям далеко за …, за тот возраст, когда, по нашим российским понятиям, принято «тусоваться», ходить вечером по кафе и предаваться тому подобным нехитрым человеческим радостям. Увы, трудно представить наших пенсионеров, сидящих поздним вечером в кафе в центре Новочеркасска.

В ответ на высказанное мною изумление мой соотечественник заявил, что их просто не вытянешь. В этом я с ним совершенно не согласна. Не первый год общаюсь я с людьми «третьего возраста» и неоднократно слышала от них сожаления о том, что им некуда пойти отдохнуть, негде потанцевать. А всё потому, что у нас это «не принято». И не только пенсионерам, но и людям среднего возраста негде провести досуг, некуда пойти так, чтобы это было доступно, комфортно и безопасно. А тут, пожалуйста, субботний вечер, немецкие старички «тусуются», гуляют, общаются, встречаются со знакомыми. И чем позднее было на часах, тем больше седых отдыхающих заполняло улицу. Пожилые парочки, держась за руки, прогуливались, протискивались сквозь всё сгущающуюся толпу в кафе, разыскивая свободный столик. Изерлон отмечал праздник роз, и всем желающим раздавали розы. Радостное оживление, улыбки на немолодых лицах. Доставшаяся мне белая роза простояла на столе у меня в номере все эти дни, а когда я захотела взять её с собой в Россию, рассыпалась нежными лепестками.

Утром следующего дня я убедилась в том, что наш отель «Campus Garden» не случайно назван «садом». Он расположен в парке с живописным ландшафтом: тенистыми аллеями по берегам озера, в котором плавали утки и даже лебеди. Прямо у меня из-под ног в густые заросли кустов отскочил заяц. В воздухе разливался сладковатый запах цветущих лип. Нарастающий летний зной манил в тень деревьев, где стояли лавочки, на которых отдыхали пожилые парочки. Мимо друг за другом пронеслись велосипедисты – пожилая фрау и джентльмен. И любуясь всем этим бюргерским великолепием, спокойствием и уютом парка, в котором среди склонов с коротко постриженной травой мирно отдыхают немецкие старички, я внезапно ощутила укол уязвлённого патриотизма. Я поискала в памяти и не нашла ни одного воспоминания о проехавшей когда-либо мимо меня на велосипеде Марье Ивановне, я не видела в России пар «в возрасте», которые бы разгуливали по городу, держась за руки. Массово встретить стариков на улице можно разве что в день Победы, который у нас, как известно, «со слезами на глазах». А вот стариков с радостью в глазах — где в России встретишь?

Россия и Германия, прошлое и настоящее, жизнь и искусство, — разными цветовыми оттенками смешивались на палитре чувств.

Для дислокации международного художественного «полка» немецкий Союз художников предложил местечко Барендорф. На первый взгляд, это живописный парк, но оказалось, что помимо внешних красот он имеет свою примечательную историю. Барендорф не только название местности, так некогда называлась фабрика. Сегодня Барендорф является историческим памятником основных промышленных технологий прошлого. Расцвет фабрики пришелся на 1850 год, в связи с созданием дополнительных металлообрабатывающих цехов (проволока, пружины, бронзовые изделия). Это заметная точка на карте Европейского маршрута промышленной культуры. В историю промышленного производства фабрика Барендорф вошла как одно из первых предприятий, начавших выпускать иглы и шпильки. Она упоминается во множестве различных статей.

С 1985 года началась история Барендорфа как музейного комплекса. Сегодня в него входят: музей иглы и шпильки, завод, сохраняющий цеха и оборудование, работавшее до 1966 года, музей искусства, парк и кафе.

Этим летом музейный комплекс превратился в творческую площадку для художников разных стран. Здесь развернулось «летнее творчество» современных художников Европы в возрасте от 26 до 70 лет. И я своими глазами увидела, какое оно живое, современное искусство, творимое на твоих глазах, и сама я в то же время была частью его, не переставая быть частью России.

Мы – Россия – последний оплот реализма. К этому, поразившему меня, выводу я пришла буквально с первых шагов «летнего творчества» или, точнее, с первых мазков, которые я увидела на полотнах коллег-художников из других стран. Кризис европейского искусства, о котором я только слышала от известных российских мастеров, предстал передо мной на прекрасной зелёной поляне музейного комплекса Барендорф. Утрачено даже само понятие реализма. Его заменила внешняя схожесть с предметами, т.е. мы можем понять, что нарисована птица или дерево, но не конкретная птица, а само понятие «птица», так рисуют дети, познавая мир.

Пока «международные» художники только знакомились друг с другом, то, отвечая на мой вопрос «в каком стиле вы работаете?», большинство сказали — в реалистическом. Когда же нас привезли в парк, где мы все вместе должны были писать в течение недели, и представители разных стран стали за мольберты, ни одного реалиста я не увидела.

Главный учитель художника – природа. Этот завет русской школы живописи слышала я неоднократно в процессе собственного ученичества. Для художника природа как Бог, к совершенству которого верующий (в том числе, в торжество искусства и красоты) стремится всю жизнь, но приблизиться не может. Так и реалистическая живопись неисчерпаема в своей глубине и многогранности.

Солнце заливало прекрасный музейный парк, играло бликами на листве и в журчащих, перескакивающих с камня на камень, водных струях ручейка, у ног ярко зеленела трава, но художники всё это просто игнорировали. «Реалисты» разных стран, расположившись, рядом друг с другом, на зеленой полянке, писали «нЕчто», или «ничтО», к этой реальности не относящееся. Это были либо абстракции с хаотично наляпанными пятнами, либо композиции из узнаваемых «понятий», выполненные скорее в декоративной, чем в реалистической манере.

Лишь одна я стала писать с натуры конкретный уголок парка.

Архитектурный ансамбль фабрики Барендорф не значительно изменился. Исторические здания сегодня все еще существуют. Именно они, покрытые оранжевой черепицей, разлинованные черными балками по белым стенам, и привлекли моё внимание при выборе мотива для изображения. Я давно не была на пленэре и наслаждалась этой возможностью. Мои европейские коллеги воспроизводили «домашние заготовки» — кто увеличивал на большом формате эскиз, кто – срисовывал с фото. В моём представлении было просто нелепым приехать в Германию, чтобы перерисовывать картинки. И хотя я в жизни своей ещё ни разу не рисовала акрилом, и формат мне дали непривычно большой для пленэра (1 метр по большей стороне холста), я четко помнила заповедь – «плохому танцору ноги мешают». Перетаскав на приглянувшееся место нелёгкое в буквальном смысле оборудование – большой мольберт, деревянную лавку (стульев не было), стопку одноразовых тарелок, наполненных красками (палитры тоже не было), я принялась намечать и «строить» сразу кистью, как меня учил Владимир Дмитриевич Калинин (карандаш и резинка опять же отсутствовали), архитектурный мотив в пейзаже. Много нужных живописцу вещей у меня не оказалось просто потому, что художественными принадлежностями нас обеспечивала принимающая сторона, и перед отъездом сказали, что брать ничего не надо — всё дадут на месте.

Постепенно, мазок за мазком — и изображаемое мною на холсте становилось всё более узнаваемым, и то и дело я слышала за спиной: «Gut (Отлично)!» или «Gut maler — Гуд мАляр!». Как оказалось «мАляр» — по-немецки живописец. Как-то утром полька Карина, которая нас подвозила к месту работы, попросила показать ей «Образ». Я догадалась, что речь идёт о моей картине. Достав из стопки чужих работ свою, я повернула к ней холст. Едва взглянув на «Образ», она вдруг воскликнула: «Браво!» и зааплодировала.

Я давно не получала такого признания, как в Германии. Не помню, когда была последний раз на пленэре, и просто получала удовольствие от погожего летнего дня, пения птиц, беззаботной возможности просто заниматься живописью. Уголок, который я выбрала для этого, был в некоторой отдалённости от общего «лагеря художников», где они, расположившись бок о бок, воспроизводили свои фантазии. В известной сказке Г.Х. Андерсена «Соловей и роза» принцесса предпочла живой природе искусственного соловья и розу, чем вызвала порицание сказочника. Глядя на «летнее творчество» европейцев, я подумала, что принцесса просто опередила своё время, поэтому и не была понята. Сегодня её вкусы вполне бы согласовались с собравшимися в Барендорф художниками. Они тоже не замечали прекрасных цветущих рядом розовых кустов и поющих птиц. Примечательно, что первой среди общего набора больших банок красок, из которых каждый отливал в свою пластиковую тарелку, закончилась чёрная.

Мне представляется, что это не только кризис искусства.

Утрата привлекательности реализма, уход в область беспредметных, отвлечённых фантазий – это отражение духовного состояния и вкуса не только художников, но прежде всего общества. На эту мысль меня натолкнуло посещение художественной галереи в центре Изерлона. Представленные в ней на продажу работы были выполнены примерно в том же духе, что и те, что создавались на моих глазах. В галерее моё недоумение было вызвано ценами. Работы, на которые художник потратил от силы полчаса, стоили десятки евро. Невольно я остановилась у большой, на всю стену, работы, которая скорее напоминала студенческий быстрый этюдный набросок, чем законченную вещь. На ней две условные распластанные мужские фигуры лежали на полосатой подстилке, выставив зрителям грязные подошвы ног. Не знаю, как назвал свой «шедевр» автор, но те, кому я показала фото этой картины в России, окрестили её «Бомжи». Надо сказать, что цена на неё была «шедевральная» — 26000 евро. Это была самая дорогая картина галереи. При взгляде на неё у меня вырвался возглас: «Кто же это купит?». Завершив осмотр, я поинтересовалась у своей спутницы-немки, понравилось ли ей что-нибудь в галерее и что бы из этого она приобрела. Она ответила утвердительно, сожалея, что не имеет достаточных средств и большой стены для приглянувшейся картины.

— Но если бы это всё у вас было? – настаивала я, — помечтайте!

Её ответ меня ошеломил, ибо предметом мечтаний оказались те самые «Бомжи».

Сам собой «напросился» вывод — подобное искусство отвечает потребностям «сытого» общества, когда красота как таковая внимания не привлекает, а требуются инсинуации.

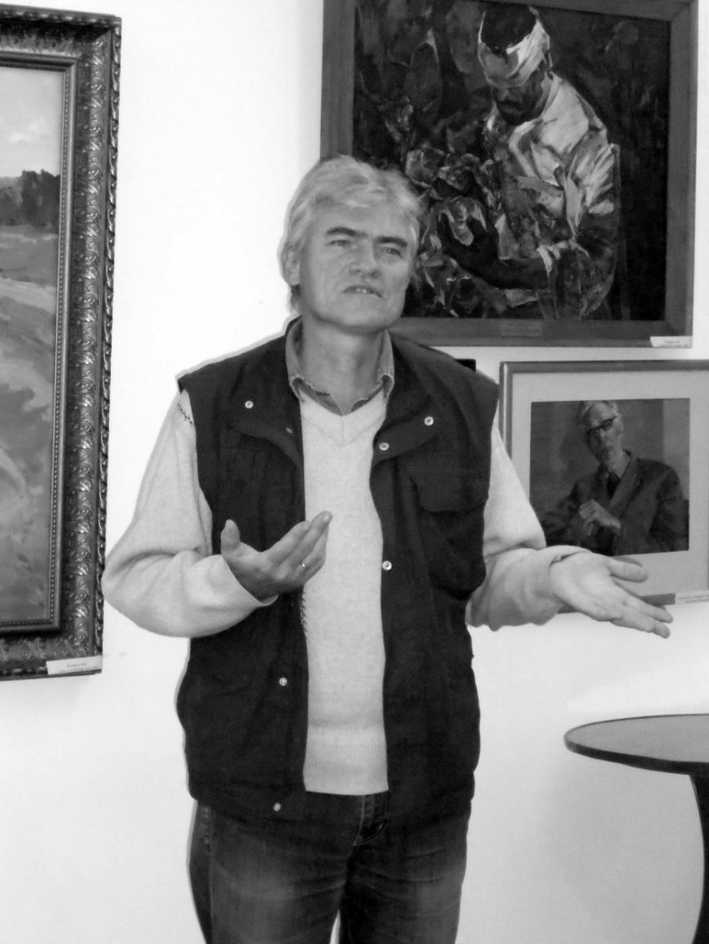

Наталья Ермак, член Союза художников России, доктор педагогических наук, профессор кафедры «Архитектура, дизайн и графика» ЮРГПУ (НПИ).

На снимке: Н. Ермак за работой.

(Окончание в следующем номере).