Листая старые страницы

На страницах «Частной лавочки» я уже неоднократно знакомила горожан с интересными материалами, которые имеются в нашем фонде.

Сейчас, во время плановой проверки, сотрудники не только проверяют каждое издание на предмет наличия, но и стараются заглянуть в содержание. И здесь, как всегда, открытие за открытием. Я очень благодарна моей коллеге Валентине Ивановне Лебедевой, которая, как археолог, перерывает тонны земли, перелистывает тысячи страниц и находит потрясающие вещи. Сегодня я представляю читателям материал из ежемесячного иллюстрированного журнала «Природа и охота», майский номер за 1881 год.

Автор статьи подписался инициалами И.П., но указал дату и место ее написания: «Новочеркасск. 5 марта 1881 год».

Статья называется «Сом и охота на него. (На Дону)». Привожу ее с незначительными сокращениями.

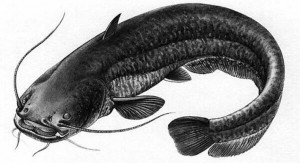

Сом принадлежит к числу самых крупных рыб, водящихся в реках. По своей величине он может сравниться только с белугой и осетром. Строением тела он напоминает подкаменщика или донского ментюка. Кожа у сома гладкая, непокрытая чешуей, скользкая. Наружный вид сома очень непривлекательный: большая, несоразмерная с туловищем, сплюснутая голова, маленькие, как два конопляных зернышка, глаза, мясистые усы, да и самая окраска кожи, — все это вместе, делает его безобразным. Широкая пасть его снабжена рядами острых, но мелких гребенчатых зубов. На верхней челюсти сом имеет усы более длинные, чем на нижней; притом на верхней усы эти беловатые или желтоватые, к концу темно-серые, а на нижней вовсе грязно-желтые, а у старых красноватые.

На верхней челюсти два уса, на нижней четыре. Спина, хвост и верхняя часть сома темно-серого цвета, переходящего в черный; брюхо и нижняя часть головы у молодых беловатого цвета, у старых — грязно-желтого. <…> Окраска зависит и от того, в какой воде живет сом — в проточной или стоячей. Сом, живущий в озере, отличается от речного тем, что его спина гораздо темней, а брюхо вместо белого цвета окрашено в сивый.

Сом живет долго и достигает значительных размеров. В Дону рыбаки ловят сомов длиною иногда более сажени. Такие сомы очень толсты и весят 12 и более пудов. Сколько именно живет сом, я не могу точно сказать. Наши рыбаки говорят, что он живет «лет десяток, а, может, и более». Конечно, наблюдений точных никто из них над сомом не делал, — живет,ну и пускай себе живет.

<…> Молодой сом обыкновенно питается мелкой рыбою и травой; по мере того, как подрастает, он начинает охотиться за лягушками, линючими раками и рыбой; если удастся захватить своего собрата, поменьше себя, не побрезгает и этим кушаньем. <…> Он ест все, что может и не может переварить его желудок. Мне случалось находить несколько раз в желудке сомов полусгнивших утят, лягушек, раков и даже тряпки. Один раз мы поймали сома, величиной не более 2 аршин и, разрезав ему брюхо, нашли там, кроме остатков различных водяных животных, сапог и две кости; в другой раз рыбаки поймали большого сома, в брюхе которого оказалась почти целая собака; один старик рассказывал мне, что нашел в брюхе сома голову человека и клочки одежды.

Не одних только мертвых животных глотает сом: он очень часто нападает и на живых; на обед ему попадают собаки, переплывающие Дон, иногда купающиеся дети; он хватает даже и крупных телят, но проглотить теленка он не в состоянии и только топит его. Сом до того жаден, что нередко давится, стараясь проглотить крупную добычу, и всплывает. Сом не труслив и нападает даже на взрослых людей. Так дед мой, завзятый рыболов, рассказывал мне, что раз как-то вздумалось ему помыть ноги, и он начал болтать ими в чистой, светлой воде и не заметил, как из воды высунулась голова сома; заметил он это лишь тогда, когда сом схватил его за ноги и стащил с лодки. К счастью, дед успел уцепиться за борт, и сом, быть может, не ожидавший иметь дело с взрослым человеком, а желавший воспользоваться одними только виденными им ногами, почувствовав значительное сопротивление, выпустил из пасти ноги деда, предварительно ободрав с них кожу. Ноги сильно распухли, и дед лишь через месяц в состоянии был ходить.

<…> Водится сом в местах глубоких, в омутах и ямах, где может спокойно лежать на илистом дне, скрываясь за каким-нибудь камнем, обросшим мхом или за каршей. (Каршей на Дону называется дерево, большею частью толстое и короткое, вымытое из земли с корнями во время половодья и укрепившееся в каком-нибудь месте реки. Весной по Дону плывет много каршей; летом они очень опасны для судов, потому что, скрываясь под водой, нередко пробивают дно тяжело нагруженных барок). Сом не любит переменять жилища, а как поместился, еще маленьким, на дне омута, под каршей, так там и состарится, если не попадет на крюк. Свое убежище он покидает только на несколько времени, отправляясь на добычу, или перед непогодой, или выплывая понежиться на солнце.

Простой народ боится сома. Омут, наполненный в воображении народа разной чертовщиной, вроде водяного дедушки, и считающийся местом опасным, делается еще страшнее, если кто увидит там матерого сома. В некоторых местах поймать старого сома считается рыбаками дурным предзнаменованием. <…>

Сом, водясь в местах глубоких, попадается однако и на мелких, куда заходит или за добычею, или для того, чтоб метать икру. Период метания икры продолжается от конца мая и до конца июля. Сом мечет икру около камыша, куги, или какой другой травы и совершает этот акт не так, как другие рыбы: сначала он грудными перьями вымывает ямку, и в эту ямку уже начинает класть икру; бросив икру, он остается некоторое время возле такой ямки, наблюдая, чтоб икру не уничтожили мелкие речные хищники.

<…> Когда из икры появляются детеныши, сом уходит в омута и ямы. Маленькие сомята некоторое время по явлении своем на свет, живут в той ямке, где лежала икра или около нее и питаются илом. Подрастают они очень скоро; тогда пищу их составляет уже трава и рыбешка, а убежище они выбирают себе за каким-нибудь камнем или палкой.

<…> На сома охотится не всякий: казаки, например, брезгуют мясом сома, потому что он «всякую погань ест — и лягву, и дохлятину, и мертвечину». Многие употребляют в пищу только молодых, небольших сомов; мясо их жирно и довольно вкусно, особенно если хорошо намариновано. <…> От больших сомов в пищу употребляют только лучшие части, именно те, которые ближе к хвосту, а очень старых вовсе не едят, только иногда казаки вытапливают из них жир, в большинстве же случаев старого сома совсем бросают. <…> Конечно, такое пренебрежение является следствием изобилия рыбы: в Дону вдоволь и сазанов, и сул, и тарани, и красной рыбы в иной год бывает много, так что станичники наши, надо правду сказать, избаловались и обленились… <…>.

<…> Хотя казаку сом не дает почти никаких выгод, но охотников до ловли сомов у нас порядочно, и охотников самых рьяных, преимущественно между стариками. Глядишь иной раз на Дон — один, другой… шестой баркас медленно плывет по течению вниз, а на корме, наклонившись над водой, сидит дед-рыбак, поджидая сома на крюк.

Наши рыбаки ловят сома различным образом: и приволокой, вместе с другою рыбой, и накатными переметами, и сежей. Приволокой называется на Дону снасть, напоминающая собой большой бредень. «Приволоку тянуть», значит ловить рыбу приволокой. Тянут ее человек шесть или более, смотря по величине. Большого сома приволока не выдержит: он всегда прорвет ее и спокойно идет в свой омут. Прорвать приволоку впрочем сому нелегко, потому что голова у него тупая и он преодолевает препятствия только благодаря своей силе. Осторожный сом редко попадает в приволоке на берег: он можем уйти и не прорвав самой приволоки, а просто проскользнув под нижней оборой; для этого он употребляет такого рода прием: смекнув (ибо смекалка у него есть), что дело плохо, он забегает впереди приволоки и зарывает наскоро голову в ил, а сам плотно прилегает ко дну; нижняя обора, дойдя до него, скользнет по его плоской и плотно лежащей на дне голове и выпустит его. Вся задача сома состоит только в том, чтоб высунуть из-под оборы голову, а затем ему стоит только повернуть хвостом, и он свободен. <…>

<…> Для ловли же сомов собственно употребляется крюк. Он состоит из двух частей: первая часть — крепкий льняной или конопляный шнурок, называемый у здешних рыбалок урезом; длина этого шнурка может быть различна, смотря по глубине известного места. На одном конце уреза привязывается поперек небольшая толстая ручка для того, чтоб удобнее было удержать сома и чтоб не порезать рук, в случай если попадет сом большой; вторая часть крюка — крепкий железный крюк; он привязывается к другому концу шнурка. В этом заключается вся незатейливая снасть.

Для приманки сома на крюк цепляют насадку. Насадка употребляется самая разнообразная: она состоит или из белого навозного червя (угорь), или из линючего рака, воробья, куска мяса, головы сухой тарани и т.п., — словом, сом охотно кушает все, что насадят. Больше всего сом берется на рака и голову тарани. Насадку он проглатывает сразу, как и все хищные рыбы; на этот счет он неразборчив и неосторожен: почуял, что можно полакомиться, проглотил и норовит убраться восвояси,— да не тут-то было! Крюк крепко зацепится в его мясистой пасти и через несколько времени сом уж в баркасе старика.

Одна из необходимых принадлежностей охоты с крюком — клокуша. Так называется у наших рыбаков палка, несколько загнутая; к одному концу она делается тоньше, к другому толще; на этом толстом конце она несколько выдалбливается. Делают ее впрочем и просто прямою, не загнутой. Длиной палка бывает приблизительно в пол-аршина: если выйдет немного более или менее — неважно. Называют клокушу иногда и сомовкой. Выдолбленными концом этой клокуши рыбак ударяет в воду, отчего получаются звуки, напоминающие глухо-отрывистое: «ббук, ббук» или, лучше сказать, звуки, похожие на крик водяного быка, только отрывистее. Некоторые клокуши приспособляются так, что воспроизводят нечто похожее на крик лягушки. Ловить с клокушей на крюк у рыбаков называется «клочить сома». Сом идет на звук клокуши, но почему на этот счет мнения расходятся. Одни говорят, что сом идет потому, что слышит звук, похожий на крик лягушки <…>. Другие рыбаки объясняют это тем, что будто самка сома, призывая самца, издает именно такие звуки <…>.

Топор при ловле сомов также нужен. Сом живуч, и если рыбак, вытащив его в баркас, оставит лежать там, то сом, даже и спустя несколько часов, может снова выскользнуть в воду: для этого ему нужно только ухитриться положить на край баркаса хвост и тогда он уж в омуте. Поэтому, вытаскивая сома из воды, его бьют несколько раз обухом по голове и затем уже кладут в лодку. <…>

<…> Всего лучше сом ловится на быстринах, где неглубоко: в такие места он выходит поохотиться за рыбой. Но положительно и точно определить, где сом берется лучше — невозможно, потому что ловят его и на глубоком месте, и на мелком; кроме того, здесь имеет влияние и время года.

Когда рыбак почувствует, что сом на крюке, то начинает вытаскивать добычу. Опытный рыбак ведет сома не сразу, а постепенно, особенно если чувствует, что сом большой; если же сом сильно рвется, то рыбак не подтягивает его вовсе, а несколько попускает урез. С большим сомом нужно обращаться осторожно; когда он рвется с самого начала, это для рыбака лучше: рыба скорее утомится и позволит без особенно сильного сопротивления подвести себя к баркасу, где рыбак ударит ее обухом, а затем втащит и в самый баркас. Матерый сом иногда долго не поддается, долго водит лодку и взад, и вперед и против течения, и по течению, но с терпеньем можно всегда одолеть его: выбившись из сил, он в конце концов перестает рваться; но и тут все-таки не следует торопиться: надо окончательно уводить сома, а то бывали такие случаи, что подтянет рыбак сома к самой лодке и думает, что вот сейчас и в баркасе очутится «шельмовский сын» (так выражался наш станичный рыбак — Лукич), ан не тут-то было! Дернет сом, нырнет в глубь и начнет водить баркас; да хорошо еще, коли рыбак успеет скоро попустить урез, если шнурок не зацепится за борт, а случись какое препятствие — сом и руки своему врагу шнурком может дорезать, и лодку опрокинет, что случается у нас на Дону нередко.

Однако же и слишком много «попускать» урез тоже не годится, а то сом свободно может забежать под какую-нибудь коршу, откуда нет никакой возможности не только вытащить самого сома, но даже и освободить крюк, особенно если сом попадется крупный, и останется рыбак без добычи и без снасти. Впрочем хорошие и тут иногда умеют выпутываться из беды: они привязывают к ручке крючка или большой чурбан, или кусок доски, или что-нибудь в этом роде, что попадется под руку, и потом бросают урез в воду. Сом, почувствовав себя более свободным, спешит уйти, а через несколько времени дерево, прикрепленное к ручке, снова показывается на поверхности воды и рыбак снова ловит урез; но иногда и чурбан зацепится между ветвями корши и более уже не выплывает; а бывает и так, что сом уплывает с чурбаном на далекое расстояние против течения, и рыбак теряет его.

При ловле сома никогда не должно заматывать урез на руку: попадется старый сом — беда! Шнурок с руки скоро не смотаешь, а сом ждать не будет, чего доброго, и попросит рыбака к себе в гости. Лукич, бывало, говаривал мне «в охоте первая статья — умение, а вторая — не горячись. Загорячился, и плохо дело!!».

<…> В один вечер редко удается поймать больше четырех сомов.

Всего лучше ловить сомов в тихую погоду, по вечерам и по утрам; вечером сом хорошо ловится с того времени, как садится солнце и до самых сумерек; утром же до восхода солнца. Тихая погода необходимое условие при ловле сомов: в дурную или ненастную погоду сом лежит на дне, не поднимаясь, и не слышит клоченья.

<…> Большого сома донести до дому нельзя, а потому его оставляет рыбак на берегу или в шалаше своего знакомого, а сам отправляется в станицу за лошадью и привозит добычу в повозке…».

Вот так рыбачили на Дону в ХIХ веке. Я сама с детства увлекаюсь рыбалкой, поэтому все рассказанное переживала вместе с автором. Единственное, в чем с ним не согласна и с казаками тоже, так это в отношении к сомятине. Уж очень она вкусна с моей точки зрения, особенно жареная с хрустящей корочкой…

Всех интересующихся охотой и рыбалкой приглашаем в Центр по работе с книжными памятниками ЦБС Новочеркасска. У нас имеется довольно таки большое количество журналов по этой тематике, а также редкие издания Кутепова, посвященные царской и императорской охоте в России.

Наш адрес: Новочеркасск, ул. Буденновская 141 т. 24-34-90.

Ирина Касаркина,

заведующая Центром по работе с книжными памятниками ЦБС им. А.С. Пушкина.

На снимках: рыба-сом; вот такая белуга водилась когда-то в Дону и Азовском море; скульптура казака с уловом в станице Старочеркасской.